CPU-Kühler hatte MSI bereits länger im Aufgebot, allerdings nur Luftkühler. Mit der MSI MAG Coreliquid-Serie zieht der Hersteller nun auch in den AiO-Wasserkühlungsbereich ein. Etwas ungewöhnlich geht man es bei der Platzierung der Pumpe an, welche hier nämlich im Radiator sitzt. Was die Serie sonst noch zu bieten hat, zeigt der folgende Test der MSI MAG Coreliquid 360R.

CPU-Kühler hatte MSI bereits länger im Aufgebot, allerdings nur Luftkühler. Mit der MSI MAG Coreliquid-Serie zieht der Hersteller nun auch in den AiO-Wasserkühlungsbereich ein. Etwas ungewöhnlich geht man es bei der Platzierung der Pumpe an, welche hier nämlich im Radiator sitzt. Was die Serie sonst noch zu bieten hat, zeigt der folgende Test der MSI MAG Coreliquid 360R.

Die erste Wasserkühlungs-Serie führt der Hersteller in die MAG-Sparte ein, also MSI Arsenal Gaming. Damit würde sie vom Ranking auf einem Level mit bspw. dem MSI MAG B550 Tomahawk stehen, insofern es überhaupt eine Erweiterung des AiO-Sortiments gibt. Zumindest optisch würde die Wasserkühlung auch gut zu einem MSI MPG B550 Gaming Carbon WiFi passen, also der MSI Professional Gaming Serie. Grund dafür ist die verbaute adressierbare RGB-Beleuchtung. Die MAG Coreliquid ist mit 240 mm und 360 mm Radiator erhältlich. Einen Unterschied gibt es dabei jeweils noch zwischen der R- und RH-Variante. Beide beinhalten eine ARGB-Beleuchtung im Deckel des Kühlers sowie den Lüftern, bei der RH ist ein zusätzlicher Controller enthalten welcher Anschlüsse für die Beleuchtung, Lüfter sowie Temperatursensoren bereithält.

Auf den ersten Blick unterscheidet sich die Wasserkühlung nicht unbedingt von den Modellen anderer Hersteller. Insgesamt ist die Wasserkühlung in schlichtem Schwarz gehalten. Einzig auf dem Kühlerdeckel hebt sich das Logo des Herstellers ab. Der MSI-Schriftzug am Radiator fällt bspw. auch fast nicht auf, da er im gleichen Farbton gestaltet ist. Unterschiede stellt man aber schon fest, wenn man sich die Kühlung genauer anguckt.

So ist das metallische Quadrat innerhalb der Radiator-Finnen ungewöhnlich. Hier verbirgt sich die Pumpe der Wasserkühlung. Diese Platzierung hat auch zur Folge, dass der Wasserstrom im Wärmetauscher anders als sonst geleitet wird. Das erwärmte Wasser trifft durch den äußeren Schlauch in den Radiator und wird durch die äußeren Rohre zur gegenüberliegenden Kammer geleitet. Von dort fließt das Wasser durch die mittleren Rohre zur Pumpe und dann durch den mittleren Schlauch zum Kühler. Durch dieses Konzept verspricht man sich einen leiseren Betrieb sowie eine längere Lebensdauer der Pumpe, da diese nicht unmittelbar an der Wärmequelle sitzt.

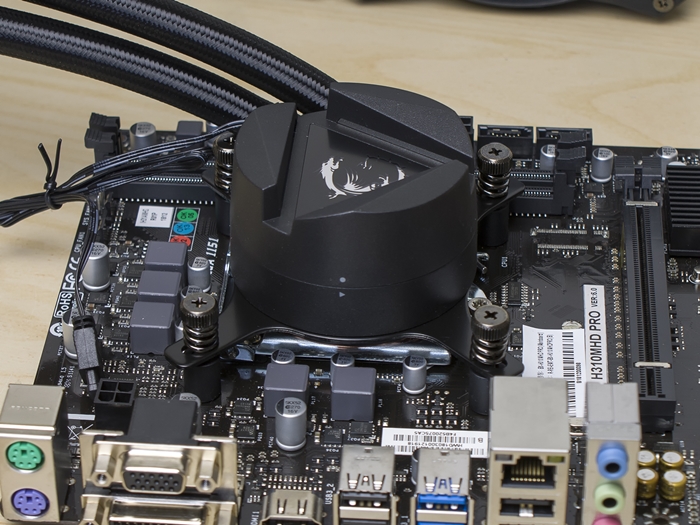

Durch den Wegfall der Pumpe ist die Kühleinheit viel leichter. Schlanker fällt sie bei MSI aber nicht aus. Das liegt daran, dass der obere Teil um 270° drehbar ist und einen dekorativen Zweck erfüllen soll. Man kann die Schläuche also auch anders orientieren, ohne dass das Logo verkehrt gedreht ist. Die Bodenplatte ist aus Kupfer gefertigt und eher unspektakulär. Man sieht aber auch, dass nicht das typische Asetek-Montage-System (vgl. z. B. NZXT Kraken X73) zum Einsatz kommt. Ein kleiner Vorteil des Aufbaus von MSI ist auch, zumindest aus subjektiver Sicht, dass nur ein Kabel zum Kühler verläuft. Es handelt sich um das 3-Pin Kabel für die adressierbare Beleuchtung, welches auch ein ankommendes "Signal" durchschleift.

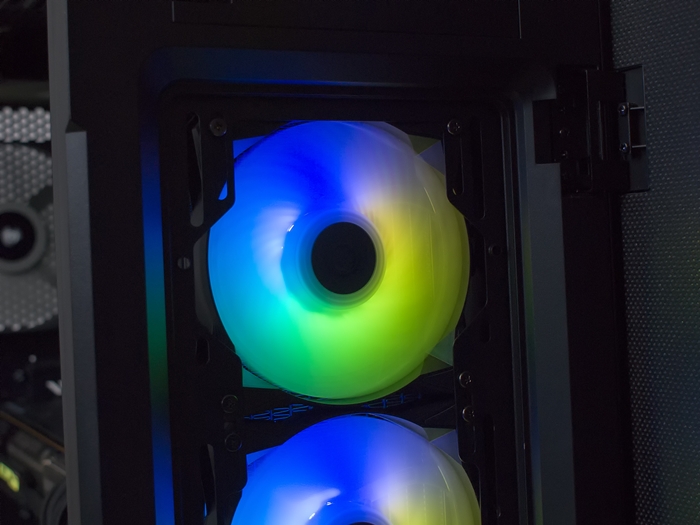

Beleuchtet sind auch die Lüfter und ebenfalls verfügen sie über Stecker zum durschschleifen der Beleuchtung. Der Lüfter wird hingegen über 4-Kabel angeschlossen. Ein Doppelkugellager hält den Rotor im Rahmen. Dieser erinnert mit den vielen schmalen Blättern schon ein wenig an die Ventilatoren der Grafikkarten-Kühler des Herstellers. Gummi-Puffer an den Ecken sollen Vibrationen mindern.

Die Beleuchtung des Kühler-Tops ist eher dezent. Der Drache leuchtet von unten und wird durch die drei seitlichen Lichtschlitze noch einmal etwas eingerahmt. Die einzelnen Bestandteile besitzen anscheinend jeweils mindestens zwei Dioden, da auch Farbverläufe dargestellt werden. Die Lüfter sind hingegen weniger dezent. Die jeweils 12 verbauten Leuchtdioden lassen den Rotor förmlich glühen. Cool!

Lieferumfang & Montage-System

Da es sich beim vorliegenden Sample um die 360R handelt, ist der angesprochene Controller nicht im Lieferumgang enthalten. Enthalten ist aber ein PWM-Splitter sowie ein Molex-Adapter. Wärmeleitpaste ist in einer Tube enthalten, welche auch für mehr als eine Montage reichen sollte. Das Montage-Set bedient alle aktuellen AMD-Sockel inklusive TR4 sowie die aktuellen Intel-Sockel.

- Intel Socket LGA 1200, 1151, 1150, 1155, 1156, 1366, 2011, 2011-3, 2066

- AMD Socket AM2(+), AM3(+), AM4, FM1, FM2(+), TR4, SP3

Montage des Kühlers auf dem Intel Sockel 115X

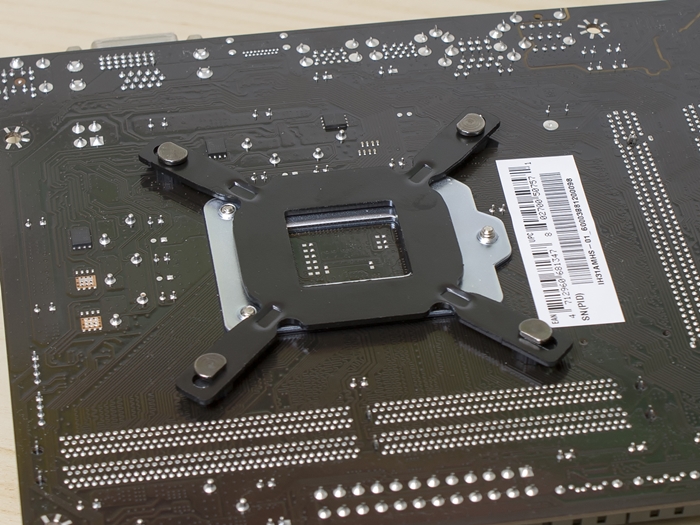

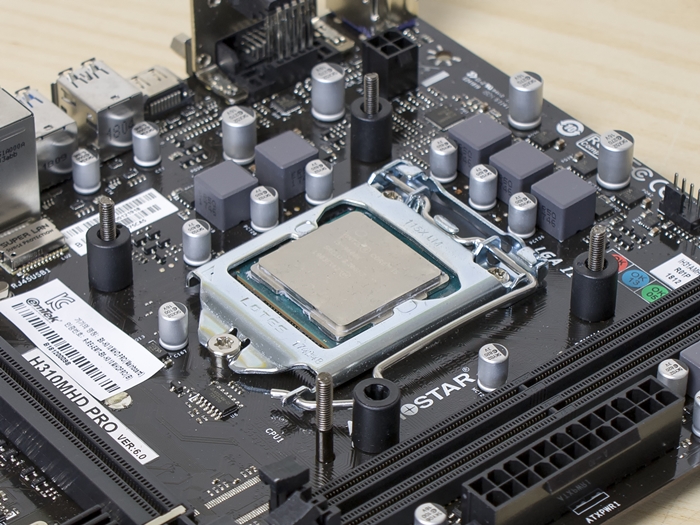

Für die Montage auf den Sockeln 115X sowie Sockel 1200 kommt die Backplate zum Einsatz. Diese wird vorbereitet indem man die Stehbolzen an die richtige Position steckt und sie mit den Kunststoffscheiben fixiert. Danach kann man sie auflgen. Von der anderen Seite werden dann Abstandshülsen aufgeschoben. Am Kühler wird der passende Rahmen nur eingeschoben. Danach wirde Kühler schon aufgesetzt und mit den Feder-Muttern festgezogen.

Montage des Kühlers auf dem AMD Sockel AM4

Die Montage auf den AMD Mainstream-Sockeln erfolgt mittels der vormontierten Brücken und der bekannten Ösen. Als Vorbereitung muss man diese nur an den AMD-Halte-Rahmen anbringen und kann diesen dann auf den Kühler schieben. Die Montage erfolgt dann auf die übliche Weise. Der Kühler sitzt auch hier sehr fest an Ort und Stelle, was aber auch zu erwarten war. Im Falle des verwendeten MSI MPG B550 Gaming Carbon WiFi sitzt der benötigte ARGB-Header ziemlich nah am Sockel, was bei fast allen MSI-Boards der Fall ist, insofern ein solcher Header vorhanden ist.

Testsystem vorgestellt: Hardware

Um valide Ergebnisse bei den Kühler-Tests aufzeigen zu können, kommt immer dasselbe System zum Einsatz, an welchem keine Veränderung getroffen werden. Die Basis stellt das Corsair Carbide 678C dar. Dieses bietet sehr viel Platz für große Radiatoren oder Luftkühler und ist bereits ab Werk mit drei ML140 Lüftern bestückt. Diese kommen bei den Luftkühler-Tests auch immer zum Einsatz, bei den Tests einer Wasserkühlung wir der Lüfter in der Front demontiert. Zudem wird im Top das Mesh-Gitter eingesetzt, statt der Dämmplatte. Genaueres zum Gehäuse kann man im zugehörigen Test nachlesen.

Eingezogen ist hier ein AMD AM4-System. Konkret befindet sich ein AMD Ryzen 7 1700X mit einer TDP von 95W im Sockel des MSI B450 Tomahawk Max, welcher mit fixierten 3,5GHz bei 1,25V betrieben wird. Dadurch wird die automatische Übertaktung mittels XFR umgangen und dennoch in etwa die typische Wärmeabgabe des Achtkerners erreicht. Der CPU zur Seite steht ein 16 GB RAM-Kit. Die beiden Riegel der Corsair Vengeance LPX bauen relativ flach, womit zu keinem Zeitpunkt mit Kompatibilitätsproblemen zu rechnen ist. Damit das Grundsystem als leise bezeichnet werden kann, kümmert sich um die Bildausgabe eine MSI Radeon RX 5700 XT Gaming X, bei welcher sich die Lüfter ohne Grafiklast nicht drehen.

Mit Energie wird das System durch ein Corsair RM650 versorgt. Das Netzteil ist mit einer 80 PLUS Gold Effizienz zertifiziert und mit einem 135 mm Lüfter versehen. Dieser springt aber nur dann an, wenn er benötigt wird, ansonsten ist der Energiespender komplett lautlos. Ergänzt wird das Netzteil durch ein Corsair Pro PSU Cable Kit mit einzeln ummantelten Kabeln. Das Betriebssystem nimmt Platz auf einer Corsair MP510 mit 240 GB. Durch den Einsatz einer M.2 SSD werden weitere unnötige Kabel eingespart. Neben Windows 10 Pro ist eigentlich nur iCUE und Prime 95 als Software zu nennen. Denn als Lüftersteuerung kommt ein Corsair Commander Pro zum Zuge. Dieser kann Lüfter nicht nur mit PWM oder Spannung Drezahlgenau regeln, sondern bietet zudem auch externe Temperatursensoren. Weiterhin lassen sich in der Software die Temperaturwerte der Hardware darstellen und auch loggen.

Das Kühler-Setup |    | |

| Prozessor: | AMD Ryzen 7 1700X | |

| Mainboard: | MSI B450 Tomahawk Max | |

| Storage: | Corsair MP510 240 GB | |

| RAM: | 16 GB Corsair Vengeance LPX DDR4-3200 | |

| Netzteil: | Corsair RM650 | |

| Grafikkarte: | MSI Radeon RX 5700 XT Gaming X | |

| Gehäuse: | Corsair Carbide 678C | |

| Controller: | Corsair Commander Pro | |

| Wärmeleitpaste | Arctic MX-4 |

Testverfahren Hardware

Damit die CPU in jedem Test gleich beansprucht wird, kommt Prime 95 v29.8b6 mit Custom Einstellungen zum Einsatz. Gewählt wird 8K FFT, was die höchste Heizleistung erzeugt. Zudem wird immer der gleiche Speicherbereich getestet, also ein Haken bei FFTs in-place gesetzt. AVX2 sowie AVX werden deaktiviert. Die Zeit wird auf 120min eingestellt, sodass genügend Zeit für den Run zur Verfügung steht.

Während die Gehäuselüfter bei 600 U/min fixiert werden, wird die Drehzahl der Lüfter oder die Lüfter auf dem Kühler oder Radiator variiert. Zunächst wird die höchste Drehzahlstufe eingestellt und das System eingeheizt. Ändert sich die Temperatur der CPU nicht weiter, wird mit dem Loggen der Messwerte begonnen. Nach etwa einer Minute wird die Drehzahl um 200 U/min gesenkt und diese Stufe wieder so lange beibehalten, bis sich die CPU-Temperatur nicht weiter verändert. Auch dieser Zustand wird dann ~1min geloggt. Insgesamt wird der Prozess so lange durchgeführt, bis die Lüfter keine Veränderung mehr zulassen. Zu jeder Zeit wird auch die Raumtemperatur mit zwei externen Sensoren ermittelt und ebenfalls geloggt.

Insgesamt erhält man somit einen Datensatz, aus dem sich die Differenz zwischen Raum- und Prozessor-Temperatur sehr genau bestimmen lässt und das für ein breites Drehzahl-Spektrum. Für jede Stufe wird auch der Schalldruckpegel ermittelt, allerdings werden hierfür auch Gehäuselüfter noch weiter gedrosselt und zudem die Front-Tür des Gehäuses geschlossen, welche während des Testdurchlaufs sonst offen steht.

Messwerte: Temperatur

Wie bereits eine Seite zuvor geschrieben, wurden alle Kühler unter identischen CPU-Bedingungen getestet. Die ermittelten Testergebnisse entsprechen ausschließlich denen der Komponenten unseres Testsystems. Abweichende Konfigurationen dieser Hardware-Zusammenstellung haben unausweichliche Änderungen, der von uns erzielten und dargestellten Messwerte zur Folge. Neben der Fixierung des Takts sowie der Spannung des Prozessors, wurde auch die Drehzahl der Lüfter im Gehäuse auf 600U/min fixiert, so ergibt sich eine ideale Vergleichsgrundlage aller Modelle.

Die MSI MAG Coreliquid 360R muss sich im Testfeld aufgrund ihrer Größe mit der Cooler Master MasterLiquid ML360P Silver Edition, Alpenföhn Gletscherwasser 360 und NZXT Kraken X73 messen. Erstere kann sie eigentlich über das gesamte Drehzahlband auf Distanz halten, nur bei 600 U/min muss sich leicht geschlagen geben. Die NZXT Kraken X73 und Alpenföhn Gletscherwasser 360 spielen hier allerdings schon deutlich besser auf. Die Gletscherwasser 360 schafft bspw. eine Differenz von ~6°C, büßt den Abstand mit steigender Drehzahl allerdings etwas ein. Die Kraken X73 kann ihren leichten Vorteil hingegen halten. Im Testfeld kann die NZXT Kraken X53 mit ähnlicher Leistung ausgemacht werden. Das spricht nicht umbedingt für die Wassserkühlung von MSI, da diese nur einen 240 mm Radiator nutzt, allerdings ist die X53 auch eine der besten kompakten Wasserkühlungen - zumindest in unserem Testszenario.

Messwerte: Lautstärke

Gemessen wird mit einem Schallpegelmessgerät "PCE 318" und aus 50 Zentimeter Abstand zum linken Seitenteil des Gehäuses. Dabei wird die Front-Tür geschlossen. Die drei im Gehäuse verbauten 140 mm Lüfter werden auf 400 U/min fixiert. Die Lüfter auf der Grafikkarte sowie im Netzteil stehen still.

Bei der Lautstärke reiht sich die MSI MAG Coreliquid 360 ins Mittelfeld ein. Einen besonderen Vorteil kann die besondere Platzierung der Pumpe jetzt nicht ausspielen, sie zeigt sich aber auch nicht negativ. Insgesamt gesehen ist die MSI Wasserkühlung bei gleicher Drehzahl fast auf dem selben Niveau wie die Corsair iCUE H115i RGB Pro XT, welche allerdings auf 140 mm Lüfter setzt.

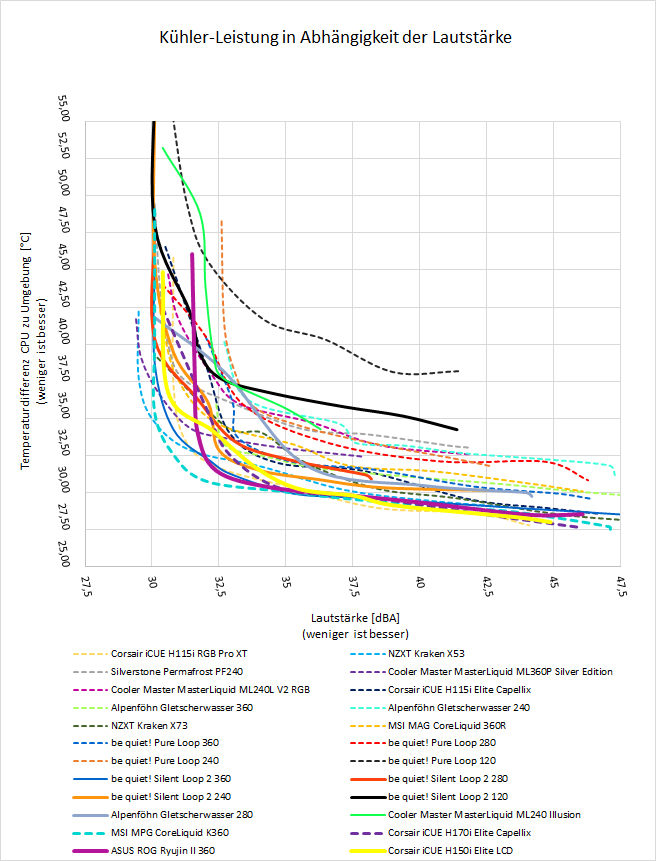

Zusammenhang von Lautstärke und Kühlleistung

Die beiden vorherigen Seiten liefern zwar schon Messwerte, aber so richtig interessant wird es erst, wenn man die Messung der Temperaturen mit den gemessenen Lautstärke-Werten in Zusammenhang bringt. Hier offenbart sich sozusagen die Effizienz der Kühler. Folgend wird also die Kühlleistung bzw. die Temperaturdifferenz zwischen CPU und Raumluft über der erzeugten Geräuschkulisse aufgetragen.

Eine Mittelfeldposition nimmt die MSI MAG Coreliquid 360R auch bei der Betrachtung der Effeizienz ein. Hier misst sie sich dann mit der Alpenföhn Gletscherwasser 360 - und das eigentlich über das gesamte Drehzahlband. Auch die NZXT Kraken X73 bewegt sich in der Nähe, kann aber mit steigender Lautstärke auch etwas mehr Leistung gut machen. Das trifft bspw. auch auf die Corsair iCUE H115i Elite Capellix zu.

Fazit

Das Erstlingswerk des Herstellers im Wasserkühlungsbereich versucht direkt etwas anders als die Konkurrenz zu machen. So platziert MSI die Pumpe nicht obahlb des Kühlers, sondern im Radiator. Man will die AiO damit sozusagen langlebiger machen, da die Pumpe so weit wie möglich von der Hitzequelle entfernt ist. Die Pumpe läuft ungedrosselt dabei schon nicht laut, kann aber bei geringerer Spannung in den Flüsterbetrieb getrimmt werden. Ansonsten geht man recht typische Wege. Im Jahr 2020 (bzw. jetzt 2021) darf natürlich eine Beleuchtung nicht fehlen. Die Coreliquid erhält diese im Kühler-Deckel, welcher zudem um 270° drehbar ist, und in den Lüftern. Beides ist gut umgesetzt, wobei die Beleuchtung im Deckel eher dezent umgesetzt wurde.

Zurückhaltend kann man auch die Leistungsentfaltung der Wasserkühlung benennen. So konkurriert sie mit den guten 240 mm Modellen anderer Hersteller und hält nicht ganz mit einer NZXT Kraken X73 oder Alpenföhn Gletscherwasser 360 mit. Bei der Lautstärke ist sie aber auch eher unauffällig und bewegt sich im Mittelfeld, sodass die Effiezienz auch hier landet und sie letztendlich auf einem ungefähren Niveau wie die Gletscherwasser 360 rangiert. Die Lüfter dürften ausschlaggebend für die Leistung sein, womit etwas Potential brach liegt.

Mit aktuell ~138€ (stand 20.01.2021) liegt die MSI MAG Coreliquid 360R schon auf einem gehobenen Preisniveau. 360 mm Radiator und ARGB-Beleuchtung gibt es auch schon ab ~85€. Die genannte Konkurrenz im Testfeld lässt aber noch tiefer ins Portemonnaie greifen, sodass der Preis schon okay ist, aber eben auch nicht besonders gut.

MSI MAG CoreLiquid 360R