Nachdem wir bereits die NZXT Kraken X53 vor einer ganzen Weile im Test hatten, darf sich nun die größte Variante des LineUps noch einmal beweisen. Die NZXT Kraken X73 ist eine All-in-One-Wasserkühlung mit 360mm messendem Radiator und ist demnach im Vergleich zur X53, mit einem zusätzlichem 120mm Lüfter bestückt. Wie die Leistung der Wasserkühlung ausfällt haben wir nachfolgend dokumentier.

Nachdem wir bereits die NZXT Kraken X53 vor einer ganzen Weile im Test hatten, darf sich nun die größte Variante des LineUps noch einmal beweisen. Die NZXT Kraken X73 ist eine All-in-One-Wasserkühlung mit 360mm messendem Radiator und ist demnach im Vergleich zur X53, mit einem zusätzlichem 120mm Lüfter bestückt. Wie die Leistung der Wasserkühlung ausfällt haben wir nachfolgend dokumentier.

Da es sich bei der NZXT Kraken X73 sozusagen um die Kraken X53 mit verlängertem Radiator handelt, soll die Beschreibung insgesamt etwas kürzer ausfallen. Mehr Details erfährt man ggf. im Artikel der kleineren Ausführung. Die dritte Generation der Kraken-Serie wurde eher retuschiert, als dass sie komplett umgekrempelt wurde. Die Änderungen erscheinen allerdings sinnvoll bzw. durchdacht.

So verbaut der Hersteller in der dritten Kraken-Serie nun die siebte Asetek-Pumpen-Generation, statt wie der zweiten die fünfte. Wie immer lässt sich diese via Software auslesen und regeln - bei NZXT natürlich mit der CAM Software. Beim USB-Anschluss ist man zu Micro-USB gewechselt, über einen zusätzlichen Stecker wird Strom zugeführt sowie ein HUE 2-Anschluss herausgeführt. Etwas eleganter ist das bspw. bei der Corsair iCUE H115i Elite Capellix gelöst, welche nur noch einen Stecker besitzt und zu einem externen Controller führt.

Praktisch ist auch der drehbare Pumpendeckel, da das Logo somit quasi unabhängig von der Einbaurichtung justiert werden kann. Der Deckel mit Infinity Mirror beherbergt zwei Beleuchtungszonen und adressierbaren LEDs. Das war es sonst aber mit Beleuchtung, ähnlich also wie bei der Corsair iCUE H115i RGB Pro XT. Allerdings besitzt die NZXT AiO-Wasserkühlung noch einen HUE 2-Anschluss für weitere RGB-Accessoires. Das Top der Kraken lässt sich in mehreren Stufen drehen, sodass man den Schriftzug beinahe beliebig platzieren kann.

Als Lüfter kommen die NZXT Aer zum Einsatz. Diese setzen auf ein FD-Lager und sind an den Ecken mit Gummi-Tüllen entkoppelt. Eine Beleuchtung ist nicht vorhanden, allerdings lässt sich der graue Ring am Einlass gegen einen farbigen optional tauschen. Angemerkt werden kann an dieser Stelle, dass es beim Regeln via PWM mit dem Corsair Commander Pro zu Problemen kam. Die Lüfter wollten die gewählte Drehzahl nicht übernehmen. Am AquaComputer Aquaero 5 LT gab es das Problem nicht, weshalb dieser für den Test genutzt wurde.

Lieferumfang & Montage-System

Der Lieferumfang ist identisch zur NZXT Kraken X53. Im Grunde ist das Montage-Material für die aktuellen Intel-Sockel sowie AMD-Mainstream-Sockel enthalten. TR4 kann über den bei den CPUs beiliegenden Halterahmen bedient werden. Zusätzliche WLP gibt es nicht - diese ist bereits auf dem Boden des Kühlers aufgetragen. Ein PWM-Splitter sorgt dafür, dass man die Lüfter an einem Lüfter-Anschluss betreiben kann.

- Intel Socket LGA 1200, 1151, 1150, 1155, 1156, 1366, 2011, 2011-3, 2066

- AMD Socket AM2(+), AM3(+), AM4, FM1, FM2(+), TR4, SP3

Montage des Kühlers auf dem Intel Sockel 2066

Die Montage auf den Intel HEDT-Sockeln gestaltet sich wie immer sehr einfach und schnell. Zum einen liegt das daran, dass der Sockel eine integrierte Backplate hat, und zum anderen daran, dass die Intel Halterung an der Pumpe bereits montiert ist. Insgesamt braucht es also nur die vier spezielle Schrauben sowie die vier Muttern. Die Schrauben werden einfach in den Sockel gedreht, der Kühler aufgelegt und mit den Muttern festgezogen. Dann fehlt nur noch die Verkabelung, aber eigentlich ist man schon am Ziel angelangt. Auf dem MSI Creator X299 gibt es keinerlei Platzprobleme, was auch bei anderen Platinen nicht der Fall sein dürfte. Andernfalls könnte man die Anschlüsse der Pumpe auch nach unten oder oben drehen.

Montage des Kühlers auf dem Intel Sockel 1200

Beim Sockel 1200 bzw. auch den anderen Intel-Mainstream-Sockeln wird die beiliegende Backplate benötigt. Diese wird von hinten aufgelegt und auf der Vorderseite mit den Gewindebolzen fixiert. Sind diese angezogen, kann schon der Kühler aufgelegt werden. Die Rändelmuttern sichern diesen und sorgen für den optimalen Anpressdruck. Auf dem MSI MEG Z490 Unify kommt es zu keinen Problemen, der Platz zu den RAM-Bänken ist allerdings sehr knapp.

Montage des Kühlers auf dem AMD Sockel AM4

Die Montage auf dem Sockel AM4 braucht etwas mehr Vorbereitung. Zum einen muss man die beiden Kunststoff-Leisten auf dem Mainboard entfernen, zum anderen muss man den Haltering an der Einheit wechseln. Hat man beides erledigt, sind die Schritte eigentlich identisch zur 2066 Montage. Man dreht also die vier speziellen Abstandshalter in die original Backplate, setzt den Kühler auf und sichert ihn mit den Muttern. Auf dem MSI B450 Tomahawk Max ergaben sich keinerleich Probleme. Auch die Kabel kolidieren nicht mit dem oberen Kühler, obwohl sie genau dort herausgeführt werden.

Insgesamt wird der typische Asetek Aufbau genutzt, welcher sich bewährt hat und eigentlich niemanden vor Probleme stellen sollte. Optimierungsbedarf gibt es eigentlich nicht.

Testsystem vorgestellt: Hardware

Um valide Ergebnisse bei den Kühler-Tests aufzeigen zu können, kommt immer das selbe System zum Einsatz, an welchem keine Veränderung getroffen werden. Die Basis stellt das Corsair Carbide 678C dar. Dieses bietet sehr viel Platz für große Radiatoren oder Luftkühler und ist bereits ab Werk mit drei ML140 Lüftern bestückt. Diese kommen bei den Luftkühler-Tests auch immer zum Einsatz, bei den Tests einer Wasserkühlung wir der Lüfter in der Front demontiert. Zudem wird im Top das Mesh-Gitter eingesetzt, statt der Dämmplatte. Genaueres zum Gehäuse kann man im zugehörigen Test nachlesen.

Eingezogen ist hier ein AMD AM4-System. Konkret befindet sich ein AMD Ryzen 7 1700X mit einer TDP von 95W im Sockel des MSI B450 Tomahawk Max, welcher mit fixierten 3,5GHz bei 1,25V betrieben wird. Dadurch wird die automatische Übertaktung mittels XFR umgangen und dennoch in etwa die typische Wärmeabgabe des Achtkerners erreicht. Der CPU zur Seite steht ein 16GB RAM-Kit. Die beiden Riegel der Corsair Vengeance LPX bauen relativ flach, womit zu keinem Zeitpunkt mit Kompatibilitätsproblemen zu rechnen ist. Damit das Grundsystem als leise bezeichnet werden kann, kümmert sich um die Bildausgabe eine MSI Radeon RX 5700 XT Gaming X, bei welcher sich die Lüfter ohne Grafiklast nicht drehen.

Mit Energie wird das System durch ein Corsair RM650 versorgt. Das Netzteil ist mit einer 80 PLUS Gold Effizienz zertifiziert und mit einem 135mm Lüfter versehen. Dieser springt aber nur dann an, wenn er benötigt wird, ansonsten ist der Energiespender komplett lautlos. Ergänzt wird das Netzteil durch ein Corsair Pro PSU Cable Kit mit einzeln ummantelten Kabeln. Das Betriebssystem nimmt Platz auf einer Corsair MP510 mit 240GB. Durch den Einsatz einer M.2 SSD werden weitere unnötige Kabel eingespart. Neben Windows 10 Pro ist eigentlich nur iCUE und Prime 95 als Software zu nennen. Denn als Lüftersteuerung kommt ein Corsair Commander Pro zum Zuge. Dieser kann Lüfter nicht nur mit PWM oder Spannung Drezahlgenau regeln, sondern bietet zudem auch externe Temperatursensoren. Weiterhin lassen sich in der Software die Temperaturwerte der Hardware darstellen und auch loggen.

Das Kühler-Setup |    | |

| Prozessor: | AMD Ryzen 7 1700X | |

| Mainboard: | MSI B450 Tomahawk Max | |

| Storage: | Corsair MP510 240GB | |

| RAM: | 16GB Corsair Vengeance LPX DDR4-3200 | |

| Netzteil: | Corsair RM650 | |

| Grafikkarte: | MSI Radeon RX 5700 XT Gaming X | |

| Gehäuse: | Corsair Carbide 678C | |

| Controller: | Corsair Commander Pro | |

| Wärmeleitpaste | Arctic MX-4 |

Testverfahren Hardware

Damit die CPU in jedem Test gleich beansprucht wird, kommt Prime 95 v29.8b6 mit Custom Einstellungen zum Einsatz. Gewählt wird 8K FFT, was die höchste Heizleistung erzeugt. Zudem wird immer der gleiche Speicherbereich getestet, also ein Haken bei FFTs in-place gesetzt. AVX2 sowie AVX werden deaktiviert. Die Zeit wird auf 120min eingestellt, sodass genügend Zeit für den Run zur Verfügung steht.

Während die Gehäuselüfter bei 600 U/min fixiert werden, wird die Drehzahl der Lüfter oder die Lüfter auf dem Kühler oder Radiator variiert. Zunächst wird die höchste Drezhalstufe eingestellt und das System eingeheizt. Ändert sich die Temperatur der CPU nicht weiter, wird mit dem Loggen der Messwerte begonnen. Nach etwa einer Minute wird die Drehzahl um 200 U/min gesenkt und diese Stufe wieder so lange beibehalten, bis sich die CPU-Tmeperatur nicht weiter verändert. Auch dieser Zustand wird dann ~1min geloggt. Insgesamt wird der Prozess so lange durchgeführt, bis die Lüfter keine Veränderung mehr zulassen. Zu jeder Zeit wird auch die Raumtemperatur mit zwei externen Sensoren ermittelt und ebenfalls geloggt.

Insgesamt erhält man somit einen Datensatz, aus dem sich die Differenz zwischen Raum- und Proessor-Temperatur sehr genau bestimmen lässt und das für ein breites Drezahl-Spektrum. Für jede Stufe wird auch der Schalldruckpegel ermittelt, allerdings werden hierfür auch Gehäuselüfter noch weiter gedrosselt und zudem die Front-Tür des Gehäuses geschlossen, welche während des Testdurchlaufs sonst offen steht.

Messwerte: Temperatur

Wie bereits eine Seite zuvor geschrieben, wurden alle Kühler unter identischen CPU-Bedingungen getestet. Die ermittelten Testergebnisse entsprechen ausschließlich denen der Komponenten unseres Testsystems. Abweichende Konfigurationen dieser Hardware-Zusammenstellung haben unausweichliche Änderungen der von uns erzielten und dargestellten Messwerte zur Folge. Neben der Fixierung des Takts sowie der Spannung des Prozessors, wurde auch die Drehzahl der Lüfter im Gehäuse auf 600U/min fixiert, so ergibt sich eine ideale Vergleichsgrundlage aller Modelle.

Die NZXT Kraken X73 misst sich im Testfeld mit den bisher stärksten Kühlungen, was auch nicht anders erwartet wurde. Der Abstand zur kleineren Kraken X53 fällt allerdings nicht sehr groß aus. Interessant ist auch, dass sie die Leistung der beiden Corsair AiOs mit 280mm Radiator nicht erreichen kann. Die Alpenföhn Gletscherwasser 360 High Speed ist bis zu 1200U/min ebenfalls besser. Bei maximaler Drehzahl kann die X73 allerdings fast einen neuen Bestwert aufstellen.

Messwerte: Lautstärke

Gemessen wird mit einem Schallpegelmessgerät "PCE 318" und aus 50 Zentimeter Abstand zum linken Seitenteil des Gehäuses. Dabei wird die Front-Tür geschlossen. Die drei im Gehäuse verbauten 140mm Lüfter werden auf 400 U/min fixiert. Die Lüfter auf der Grafikkarte sowie im Netzteil stehen still.

Bei der Lautstärke legt die Kraken X73 gegenüber der X53 stark zu. Die Gletscherwasser mit ebenfalls drei 120mm Lüftern bewegt sich hier auf einem ähnlichem Niveau, die MasterLiquid ML360P Silver Edition hingegen arbeitet deutlich leiser. Nach oben erreicht die X73 aber auch in dieser Wertung einen neuen Höchstwert, was die Wertung der sehr guten Temperatur bei maximaler Drehzahl natürlich schmälert.

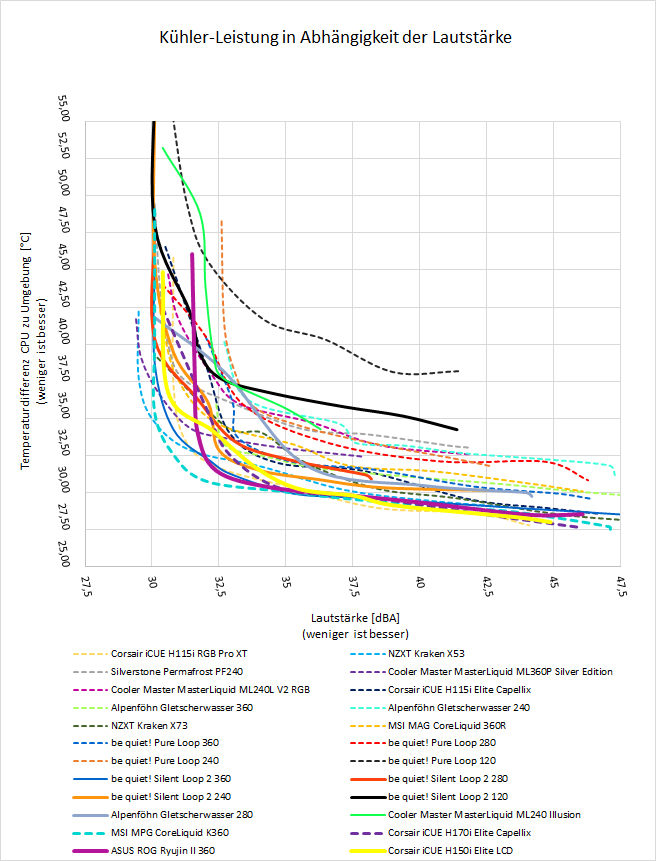

Zusammenhang von Lautstärke und Kühlleistung

Die beiden vorherigen Seiten liefern zwar schon Messwerte, aber so richtig interessant wird es erst, wenn man die Messung der Temperaturen mit den gemessenen Lautstärke-Werten in Zusammenhang bringt. Hier offenbart sich sozusagen die Effizienz der Kühler. Folgend wird also die Kühlleistung bzw. die Temperaturdifferenz zwischen CPU und Raumluft über der erzeugten Geräuschkulisse aufgetragen.

Bei der Effizienz bewegt sich die Kraken X73 auf einem ähnlichem Niveau wie die Corsair iCUE H115i Elite Capellix. Die Gletscherwasser 360 High Speed arbeitet ebenfalls ähnlich. Die kleinere X53 schneidet aufgrund der geringen Lautstärke besser ab. Die Gletscherwasser 360 High Speed arbeitet ebenfalls ähnlich.

Fazit

Die NZXT Kraken X73 ist das größte Modell des Herstellers und erreicht damit erwartungsgemäß auch eine höhere Leistung als die bereits getestete NZXT Kraken X53.Der Abstand fällt aber nicht wahnsinnig groß aus. Da die X73 im Kapitel Lautstärke etwas auffälliger arbeitet, fällt die Betrachtung der Leistung in Abhängikeit der Lautstärke sogar etwas schlechter aus. Man kann also davon sprechen, dass die Spitzenleistung nicht deutlich besser ist, aber die Kühlung mehr Reserven besitzt bzw. für längere Lastszenarien besser geeignet ist.

Bei den generellen Eigenschaften ändert sich natürlich nichts. Die Verarbeitung der Kühlung ist spitze und der Lieferumfang ausreichend. So lässt sich die Pumpe der Einheit weiterhin per NZXT CAM Software steuern, ebenso die Beleuchtung im Pumpendeckel sowie der zusätzliche HUE 2 Anschluss. Die verbauten Lüfter allerdings nicht. Die Lüfter hatten im Test die Eigenheit, dass sie mit dem Corsair Commander Pro nicht korrekt per PWN angesprochen werden konnten. Mit dem Aquaero 5 LT ging es hingegen schon. Wie sich die Lüfter am Mainboard verhalten wurde nicht überprüft, da uns keine Probleme in dieser Richtung bekannt sind.

Der Preis von ~160€ für die NZXT Kraken X73 ist schon echt hoch. Die Alpenföhn Gletscherwasser 360 High Speed liegt allerdings noch etwas höher und die Cooler Master MasterLiquid ML360P Silver Edition auf dem selben Niveau. Verglichen mit diesen beiden Kühlungen geht der Preis dann in Ordnung.

NZXT Kraken X73