NZXT hat den eigenen all-in-one-Wasserkühlungen ein Update unterzogen. Herausgekommen sind zwei Serien. Zum einen die Kraken X, welche dezentere Änderungen erhalten hat, sowie die Kraken Z, welche zusätzlich ein Display im Pumpen-Deckel besitzt. Gemeinsam haben beide eine neue Pumpe der neusten Asetek-Generation. Dem folgenden Test zugrunde liegt die NZXT Kraken X53, also das 240mm Modell.

NZXT hat den eigenen all-in-one-Wasserkühlungen ein Update unterzogen. Herausgekommen sind zwei Serien. Zum einen die Kraken X, welche dezentere Änderungen erhalten hat, sowie die Kraken Z, welche zusätzlich ein Display im Pumpen-Deckel besitzt. Gemeinsam haben beide eine neue Pumpe der neusten Asetek-Generation. Dem folgenden Test zugrunde liegt die NZXT Kraken X53, also das 240mm Modell.

Neben dem uns vorliegenden Modell, gibt es die NZXT Kraken auch mit 280mm (Kraken X63) und 360mm (Kraken X73) Radiator. Bei der Z-Serie ist die Auswahl minimal kleiner. Mit der NZXT Kraken Z63 und Z73 kann man hier zwischen dem Modell mit 280er und 360er Wärmetauscher wählen. Der größte Unterschied der beiden Serien ist, wie bereits angesprochen, im Pumpendeckel vorzufinden. Während die X-Serie "nur" eine adressierbare 2-Zonen RGB-Beleuchtung besitzt, kommt bei der Z-Serie ein Display zum Einsatz, welches mit verschiedenen Informationen oder auch Bildern belegt werden kann. Anders als bei der ASUS ROG Ryujin 240 fällt es deutlich größer aus.

Die Kraken Z ist aber nicht Bestandteil dieses Tests, eventuell wird dieser folgen. Kommen wir also zur Kraken X. Die Veränderungen an dieser fallen insgesamt gering aus. In manchen Punkten ist aber klar von einer Verbesserung zu sprechen. Den Anfang macht die Pumpen-Kühler-Einheit, an welcher die meisten Neuerungen zu verbuchen sind. Die erste ist, dass statt der Asetek Pumpe der fünften Generation nun die neuste der siebten Generation zum Einsatz kommt. Diese soll noch einmal laufruhiger und leistungsfähiger geworden sein und lässt sich mittels PWM im Bereich von 2000 bis 2800 U/min regeln.

Eine weitere Änderung betrifft den Pumpendeckel. Der Hersteller hat den Infinity Mirror um 10% vergrößert, was den Leuchteffekt ebenfalls etwas steigert. Zudem lässt sich das Top rotieren, sodass man die Einheit beliebig montieren kann, ohne dass das Logo bspw. auf dem Kopf steht. Eine wirklich coole Lösung. Allerdings merkt man hier auch ein leichtes Spiel. Für den Betrieb nicht weiter entscheidend, aber es fühlt sich nicht ganz so toll an. Das Gehäuse der Einheit besteht übrigens weiterhin aus Kunststoff, macht aber einen hochwertigen Eindruck.

Neu sind auch die Anschlüsse an der Pumpe. Statt Mini- kommt jetzt Mirco-USB zum Einsatz. Viel besser ist das aber auch nicht, da der Stecker immer noch nicht als Dezent angesehen werden kann. Der zweite Stecker wurde ebenfalls angepasst und ist nun nicht mehr so breit. Hier gefällt die Änderung schon deutlich besser, da der neue Anschluss etwas weniger Raum in Anspruch nimmt. Das hat aber auch seinen Grund. Herausgeführt werden aus der Pumpe der Strom-Anschluss mit SATA-Stecker, ein Lüfter-Stecker zur Pumpenüberwachung sowie ein HUE 2 Anschluss um weitere beleuctete Komponenten des Herstsellers anschließen zu können. Die Lüfter können wie bei der vorherigen Serie also nicht mehr über die Pumpe angesteuert werden. Sie müssen nun entweder ans Mainboard gestöpselt werden oder man erweitert das Set z. B. um den NZXT RGB & Fan Controller. Die Z-Serie hat den Lüfter-Anschluss hingegen nicht verloren.

Unangetastet blieben auch die Schläuche nicht. Diese fallen nun dünner aus, bleiben aber mit Gewebe ummantelt. Was Haptik, Optik und Beweglichkeit angeht erinnern sie nun bspw. an die Corsair H100i RGB Platinum. Das Ergebnis kann positiv betrachtet werden, da sich die Schläuche noch besser verlegen lassen.

Keine Veränderungen gibt es hingegen beim Radiator. Zumindest konnten zwischgen der Kraken X62 und X53, bis auf die Größe natürlich, keine festgestellt werden. Als Material kommt also weiterhin Aluminium zum Zuge. Die Wärmetauscher werden zudem immer noch komplett schwarz beschichtet und sind seitlich mit einem geprägten Logo versehen, dass auf den aufgenieteten Blenden prangert. Gleichgeblieben sind auch die Lüfter. Es bleibt bei den NZXT Aer P-Lüftern, welche per PWM-angesteuert werden können und exakt die selben Spezifikationen wie bei der Vorgänger-Serie aufweisen. Beleuchtung innerhalb der Lüfter ist also auch nicht vorhanden, dafür lassen sich die grauen Ringe optional gegen andersfarbige tauschen.

Die Beleuchtung im Deckel ist in zwei Bereiche geteilt. Ansteuern lassen sich der Schriftzug sowie der Ring getrennt. Zusätzlich lässt sich aber auch jeder Diode einzeln ansprechen. Der Effekt mit dem Spiegel kommt erneut sehr gut zur Geltung.

Lieferumfang

Der Lieferumfang hat sich im Vergleich zur Kraken XX2-Serie kaum verändert. Als neu kann man nennen, dass nun ein Lüfter-PWM-Splitter enthalten ist, da für diese ja keine Anschlüsse mehr an der Pumpe vorhanden sind. Eine weitere Veränderung ist am Montagesystem für den Sockel AM4 vorzufinden. Statt der original Halter mit Ösen-System, wird auch bei diesem Sockel die Pumpe an vier Punkten verschraubt, nutzt dabei aber original Backplate. Interessant ist dabei, dass die Halterung auch mit den Lochabständen für ältere AMD Sockel versehen ist, der Hersteller nennt die Kompatibilität allerdings nicht. Getestet werden konnte sie nicht. Da weiterhin auf das alte Asetek Befestigungs-System gesetzt wird, bleibt aber die Threadripper bzw. TR4-Kompatibilität erhalten. Das benötigte Bracket ist allerdings nicht enthalten. Konkret werden also folgende Sockel offiziell unterstützt:

- Intel Socket LGA 1151, 1150, 1155, 1156, 1366, 2011, 2011-3, 2066

- AMD Socket AM4, TR4 (Bracket nicht enthalten)

Montage des Kühlers auf dem Intel Sockel 2066

Die Montage auf den Intel HEDT Sockeln gestaltet sich wie immer sehr einfach und schnell. Zum einen liegt das daran, dass der Sockel eine integrierte Backplate hat, und zum anderen daran, dass die Intel Halterung an der Pumpe bereits montiert ist. Insgesamt braucht es also nur die vier speziellen Schrauben sowie die vier Muttern. Die Schrauben werden einfach in den Sockel gedreht, der Kühler aufgelegt und mit den Muttern festgezogen. Dann fehlt nur noch die Verkabelung, aber eigentlich ist man schon am Ziel angelangt. Auf dem MSI Creator X299 gibt es keinerlei Platzprobleme, was auch bei anderen Platinen nicht der Fall sein dürfte. Andernfalls könnte man die Anschlüsse der Pumpe auch nach unten oder oben drehen.

Montage des Kühlers auf dem Intel Sockel 115X

Bei der Montage auf den Mainstream-Sockel von Intel braucht es zusätzlich noch die beiliegende Backplate sowie die anderen Schrauben. Bei der Platte schiebt man die Gewindehülsen ganz nach innen und kann sie dann auflegen. Die Hülsen werden dabei durch die Löcher geführt. Von vorne wird sie dann mit den Abstandshaltern fixiert. Nun kann die Einheit aufgelegt und mit den Muttern befestigt werden. Insgesamt also auch sehr simpel. Das ASRock X570 Phantom Gaming-ITX/TB3 wurde als AM4 Board aus dem Grund für die exemplarische Demonstration des Intel-Systems gewählt, da dies im Test mit der NZXT Kraken X62 nur knapp funktioniert und es hier noch einmal überprüft werden sollte. Wie man sehen kann passt die Kraken X53 ebenfalls nicht, was sich hier aber auch nicht durch das Drehen der Einheit lösen lässt. Schade.

Montage des Kühlers auf dem AMD Sockel AM4

Die Montage auf dem Sockel AM4 braucht etwas mehr Vorbereitung. Zum einen muss man die beiden Kunststoff-Leisten auf dem Mainboard entfernen, zum anderen muss man den Haltering an der Einheit wechseln. Hat man beides erledigt, sind die Schritte eigentlich identisch zur 2066 Montage. Man dreht also die vier speziellen Abstandshalter in die original Backplate, setzt den Kühler auf und sichert ihn mit den Muttern. Auf dem MSI B450 Tomahawk Max ergaben sich keinerleich Probleme. Auch die Kabel kolidieren nicht mit dem oberen Kühler, obwohl sie genau dort herausgeführt werden.

Insgesamt wird der typische Asetek Aufbau genutzt, welcher sich bewährt hat und eigentlich niemanden vor Probleme stellen sollte. Optimierungsbedarf gibt es eigentlich nicht.

Testsystem vorgestellt: Hardware

Um valide Ergebnisse bei den Kühler-Tests aufzeigen zu können, kommt immer das selbe System zum Einsatz, an welchem keine Veränderung getroffen werden. Die Basis stellt das Corsair Carbide 678C dar. Dieses bietet sehr viel Platz für große Radiatoren oder Luftkühler und ist bereits ab Werk mit drei ML140 Lüftern bestückt. Diese kommen bei den Luftkühler-Tests auch immer zum Einsatz, bei den Tests einer Wasserkühlung wir der Lüfter in der Front demontiert. Zudem wird im Top das Mesh-Gitter eingesetzt, statt der Dämmplatte. Genaueres zum Gehäuse kann man im zugehörigen Test nachlesen.

Eingezogen ist hier ein AMD AM4-System. Konkret befindet sich ein AMD Ryzen 7 1700X mit einer TDP von 95W im Sockel des MSI B450 Tomahawk Max, welcher mit fixierten 3,5GHz bei 1,25V betrieben wird. Dadurch wird die automatische Übertaktung mittels XFR umgangen und dennoch in etwa die typische Wärmeabgabe des Achtkerners erreicht. Der CPU zur Seite steht ein 16GB RAM-Kit. Die beiden Riegel der Corsair Vengeance LPX bauen relativ flach, womit zu keinem Zeitpunkt mit Kompatibilitätsproblemen zu rechnen ist. Damit das Grundsystem als leise bezeichnet werden kann, kümmert sich um die Bildausgabe eine MSI Radeon RX 5700 XT Gaming X, bei welcher sich die Lüfter ohne Grafiklast nicht drehen.

Mit Energie wird das System durch ein Corsair RM650 versorgt. Das Netzteil ist mit einer 80 PLUS Gold Effizienz zertifiziert und mit einem 135mm Lüfter versehen. Dieser springt aber nur dann an, wenn er benötigt wird, ansonsten ist der Energiespender komplett lautlos. Ergänzt wird das Netzteil durch ein Corsair Pro PSU Cable Kit mit einzeln ummantelten Kabeln. Das Betriebssystem nimmt Platz auf einer Corsair MP510 mit 240GB. Durch den Einsatz einer M.2 SSD werden weitere unnötige Kabel eingespart. Neben Windows 10 Pro ist eigentlich nur iCUE und Prime 95 als Software zu nennen. Denn als Lüftersteuerung kommt ein Corsair Commander Pro zum Zuge. Dieser kann Lüfter nicht nur mit PWM oder Spannung Drezahlgenau regeln, sondern bietet zudem auch externe Temperatursensoren. Weiterhin lassen sich in der Software die Temperaturwerte der Hardware darstellen und auch loggen.

Das Kühler-Setup |    | |

| Prozessor: | AMD Ryzen 7 1700X | |

| Mainboard: | MSI B450 Tomahawk Max | |

| Storage: | Corsair MP510 240GB | |

| RAM: | 16GB Corsair Vengeance LPX DDR4-3200 | |

| Netzteil: | Corsair RM650 | |

| Grafikkarte: | MSI Radeon RX 5700 XT Gaming X | |

| Gehäuse: | Corsair Carbide 678C | |

| Controller: | Corsair Commander Pro | |

| Wärmeleitpaste | Arctic MX-4 |

Testverfahren Hardware

Damit die CPU in jedem Test gleich beansprucht wird, kommt Prime 95 v29.8b6 mit Custom Einstellungen zum Einsatz. Gewählt wird 8K FFT, was die höchste Heizleistung erzeugt. Zudem wird immer der gleiche Speicherbereich getestet, also ein Haken bei FFTs in-place gesetzt. AVX2 sowie AVX werden deaktiviert. Die Zeit wird auf 120min eingestellt, sodass genügend Zeit für den Run zur Verfügung steht.

Während die Gehäuselüfter bei 600 U/min fixiert werden, wird die Drehzahl der Lüfter oder die Lüfter auf dem Kühler oder Radiator variiert. Zunächst wird die höchste Drezhalstufe eingestellt und das System eingeheizt. Ändert sich die Temperatur der CPU nicht weiter, wird mit dem Loggen der Messwerte begonnen. Nach etwa einer Minute wird die Drehzahl um 200 U/min gesenkt und diese Stufe wieder so lange beibehalten, bis sich die CPU-Tmeperatur nicht weiter verändert. Auch dieser Zustand wird dann ~1min geloggt. Insgesamt wird der Prozess so lange durchgeführt, bis die Lüfter keine Veränderung mehr zulassen. Zu jeder Zeit wird auch die Raumtemperatur mit zwei externen Sensoren ermittelt und ebenfalls geloggt.

Insgesamt erhält man somit einen Datensatz, aus dem sich die Differenz zwischen Raum- und Proessor-Temperatur sehr genau bestimmen lässt und das für ein breites Drezahl-Spektrum. Für jede Stufe wird auch der Schalldruckpegel ermittelt, allerdings werden hierfür auch Gehäuselüfter noch weiter gedrosselt und zudem die Front-Tür des Gehäuses geschlossen, welche während des Testdurchlaufs sonst offen steht.

Messwerte: Temperatur

Wie bereits eine Seite zuvor geschrieben, wurden alle Kühler unter identischen CPU-Bedingungen getestet. Die ermittelten Testergebnisse entsprechen ausschließlich denen der Komponenten unseres Testsystems. Abweichende Konfigurationen dieser Hardware-Zusammenstellung haben unausweichliche Änderungen der von uns erzielten und dargestellten Messwerte zur Folge. Neben der Fixierung des Takts sowie der Spannung des Prozessors, wurde auch die Drehzahl der Lüfter im Gehäuse auf 600U/min fixiert, so ergibt sich eine ideale Vergleichsgrundlage aller Modelle.

Bei der reinen Betrachtung der Leistung, schlägt die NZXT Kraken X53 die Silverstone Permafrost PF240 bei jeder Drehzahl. Der Unterschied liegt bei fast konstanten 5°C, was schon nicht zu verarchten ist. Begründet kann der Leistungsunterschied durch mehrere Faktoren. Einfluss nehmen kann der Aufbau des Radiators, die Pumpe, der Boden und auch die Lüfter. Die Corsair H115i RGB Pro XT sollte die selbe Pumpe besitzen, kann aber durch den größeren Radiator noch einmal mehr Wärme abführen. Vor der Cooler Master MasterLiquid ML360P Silver Edition braucht sich die X53 trotz des kleineren Radiators hingegen nicht verstecken.

Messwerte: Lautstärke

Gemessen wird mit einem Schallpegelmessgerät "PCE 318" und aus 50 Centimeter Abstand zum linken Seitenteil des Gehäuses. Dabei wird die Front-Tür geschlossen. Die drei im Gehäuse verbauten 140mm Lüfter werden auf 400 U/min fixiert. Die Lüfter auf der Grafikkarte sowie im Netzteil stehen still.

Die Wasserkühlungen mit 120mm Lüftern liegen bei gleicher Drehzahl auf einem ähnlichen Niveau. Die Corsair H115i RGB Pro XT bzw. ihre 140mm Lüfter sind hingegen immer messbar lauter. Ab 1200 U/min werden aber auch die Lüfter der Kraken X53 etwas lauter als die der Permafrost PF240 und Cooler Master MasterLiquid ML360P SE.

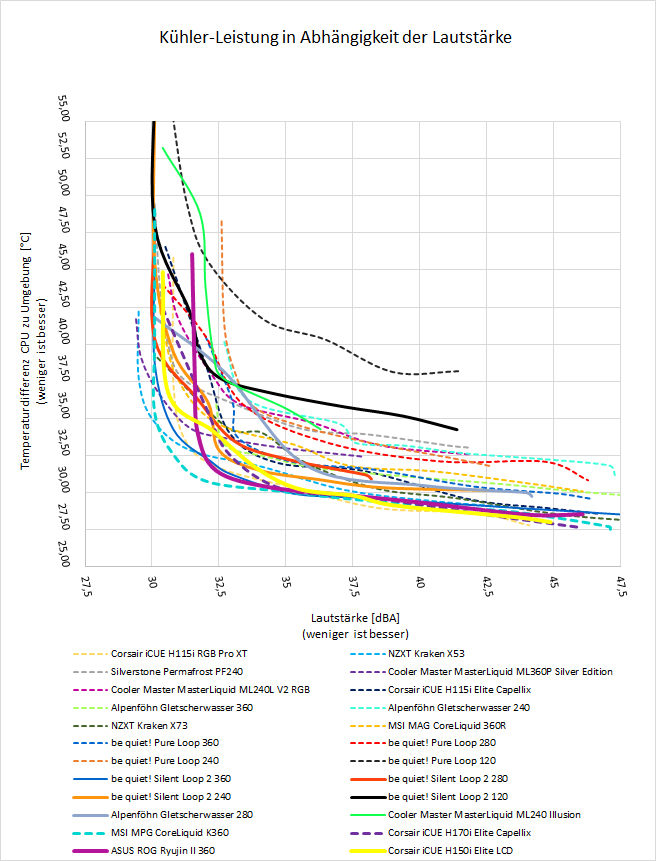

Zusammenhang von Lautstärke und Kühlleistung

Die beiden vorherigen Seiten liefern zwar schon Messwerte, aber so richtig interessant wird es erst, wenn man die Messung der Temperaturen mit den gemesssenen Lautstärke-Werten in Zusammenhang bringt. Hier offenbart sich sozusagen die Effizienz der Kühler. Folgend wird also die Kühlleistung bzw. die Temperaturdifferenz zwischen CPU und Raumluft über der erzeugten Geräuschkulisse aufgetragen.

Erst die Betrachtung der Performance in Abhängigkeit der Lautstärke zeigt so richtig das Potential einer Kühlung. Hier zeigt sich nun, dass die NZXT Kraken X53 bei gleicher Lautstärke nicht weit von der Corsair H115i RGB Pro XT entfernt ist. Die Silverstone Permafrost PF240 behält ihren Abstand hingegen bei. Die Cooler Master MasterLiquid ML360P Silver Edition macht ebenfalls keine gute Figur.

Fazit

Die Updates der neuen NZXT Kraken Generation fallen nicht extrem aus, tun den Kühlungen aber dennoch gut. Positiv ist der drehbare Deckel, welcher das Logo immer richtig ausrichten lässt. Die Vergrößerung des "Unendlichkeitsspiegels" gefällt ebenfalls gut. Weiterhin sind zwar keine RGB-Lüfter verbaut, zumindest liefert man nun aber einen Anschluss für NZXT-Beleuchtungs-Equipment, wie bspw. die NZXT Aer RGB 2 Lüfter.

Inwieweit sich die Leistung zur vorherigen Serie verändert hat, kann nicht betrachtet werden. Aber die vorliegende NZXT Kraken X53 mit 240mm Radiator schlägt sich sehr gut. Andere Kühlungen mit gleicher Kühlfläche schlägt sie mit Abstand. Auch bei der Lautstärke macht sie eine gute Figur und rückt bei der Betrachtung Leistung pro Geräuschpegel an vermeintlich potentere Modelle heran. Dazu erhält man weiterhin die durchdachte NZXT CAM 4.0 Software, welche zusätzlich auch das komplette System überwachen kann.

Beim Preis schlägt sich das Feature-Set aber auch etwas nieder. Mit ~125€ steht sie in direkter Konkurrenz mit der Corsair H100i RGB Pro XT, welche eine sehr ähnliche Ausstattung bietet. Wer bei der Austattung und Leistung Abstriche in Kauf nehmen kann, der kann bspw. mit der Silverstone Permafrost PF240 einige Euros sparen. Kaufen kann man die hier vorgestellte Kühlung u.a. bei Amazon.

NZXT Kraken X53