Mit der Cooler Master MasterLiquid ML240P Mirage hat der Hersteller eine weitere All in One Wasserkühlung in den Ring geworfen. Die neue Wasserkühlung hat im Vergleich zur ML240R ARGB Änderungen an der Pumpen-Kühler-Einheit erfahren haben und bekommt neue namensgebende Lüfter spendiert. Alle Maßnahmen wirken sich vor allem auf die Beleuchtung aus, welche noch einmal effektvoller sein soll. Ob sich auch was an der Kühlleistung getan hat und ob es beim Leisetreter bleibt, erfahrt ihr im folgenden Test.

Mit der Cooler Master MasterLiquid ML240P Mirage hat der Hersteller eine weitere All in One Wasserkühlung in den Ring geworfen. Die neue Wasserkühlung hat im Vergleich zur ML240R ARGB Änderungen an der Pumpen-Kühler-Einheit erfahren haben und bekommt neue namensgebende Lüfter spendiert. Alle Maßnahmen wirken sich vor allem auf die Beleuchtung aus, welche noch einmal effektvoller sein soll. Ob sich auch was an der Kühlleistung getan hat und ob es beim Leisetreter bleibt, erfahrt ihr im folgenden Test.

Hat man die Cooler Master MasterLiquid ML240R ARGB vor Augen, werden einem die Unterschiede zur neuen ML240P Mirage schnell ersichtlich. Ohne zu viel der Detailbetrachtung vorweg zu nehmen, kann man sagen, dass die Pumpen-Einheit komplett revidiert wurde. Besonders ist hier, dass man dem Pumpenrad bei der Arbeit zugucken kann. Auch die Lüfter sind neu. Sie wurden exklusiv für die Wasserkühlung entwickelt. Das besondere an ihnen ist der äußere Ring, welcher die Lüfterblätter verbindet. Dieser soll für Stabilität sorgen, bildet bei den ARGB-Lüftern aber auch einen Beleuchtungs-Vorteil.

Zudem kommen sie mit dem neuen Quadratischen Rahmen daher, welcher auch bei den MasterFan SF120R Lüftern verwendet wird. Einen kleinen Vorgeschmack der Beleuchtung bietet das folgende Bild. Zur Ansteuerung sind viele Möglichkeiten vorhanden, welche im Verlauf auch erörtert werden.

Lieferumfang

Der Lieferumfang ist wieder mal opulent. Das liegt daran, dass man mit dem Montage-Material nicht nur alle gängigen Sockel von Intel und AMD abdeckt (inklusive TR4), aber auch vor allem am beiliegenden ARGB-Controller mit seinen unzähligen Kabeln. Das war aber auch schon bei der ML240R ARGB in ähnlicher Form vorzufinden. Nett ist, dass man die Naben der Lüfter optional mit enthaltenen Stickern des Herstellers versehen kann.

| Cooler Master RGB All in One Wasserkühlungen - Übersicht | |||

| Serie | MasterLiquid ML L RGB | MasterLiquid ML R ARGB | MasterLiquid ML240P Mirage |

| Radiatorgrößen | 120mm, 240mm | 120mm, 240mm, 360mm | 240mm |

| Radiatordicke | 27mm | ||

| Radiatormaterial | Aluminium | ||

| Weitere Details | |||

| Material (Kühlerboden) | Kupfer | ||

| Stromanschluss | 3-PIN | ||

| Beleuchtung | Pumpe und Lüfter: RGB | Pumpe und Lüfter: ARGB | |

| Lüfter | MF120R RGB | MF120R ARGB | Mirage |

| Abmessungen, Preise, Garantie | |||

| Garantie | 3 Jahre | ||

| Straßenpreis | ~ 46 - 60€ | ~ 79 - 108€ | ~135€ |

Detailansicht

Da eigentlich alle Änderungen gegenüber den anderen AiO-Modellen des Herstellers an der Pumpen-Einheit auszumachen sind, soll auch eigentlich nur auf diese eingegangen werden. Beim Radiator handelt es sich also nach wie vor um ein Modell aus Aluminium, welches mehr oder weniger im Kastenformat daher kommt.

Die Pumpeneinheit wurde deutlich überarbeitet. Das offensichtlichste ist, dass man den Deckel nun transparent gestaltet hat, sodass man das Flügelrad der Pumpe erblicken kann. Somit hat man sozusagen auch gleich eine Durchflussanzeige vorhanden. Aber auch die Seiten der Einheit wurden verändert. Hier sieht man nun hinter einem klaren Mantel eine Art Turbinenrad-Muster. Weiterhin erkannt man, dass die Position der Schläuche geändert wurde. Sie liegen nun nicht mehr nebeneinander, sondern übereinander. Dies lässt auch bereits darauf schließen, dass sich auf im Inneren etwas getan hat.

Die beiden folgenden Grafiken von Cooler Master verdeutlichen, dass der Aufbau tatsächlich deutlich umgekrempelt wurde. Flügelrad, Motor, Platine, Bodenplatte und die gesamte Wasserführung wurden verändert. Es könnte also durchaus einen Unterschied bei der Leistung und auch Lautstärke geben. Dies wird sich im Test zeigen müssen.

Bei den Anschlüssen der Pumpe gibt es hingegen keine Änderung. Energie bezieht sie mittels eines 4-Pin Lüfter-Steckers. Da die Pumpe eine Leistungsaufnahme von ~4W bei 12V vorweisen soll, braucht es also nur einen Anschluss mit maximal ~0,34A, was eigentlich jeder Header eines aktuellen Mainboards leisten müsste. Die Beleuchtung wird mittels 3-Pin (5V; WS2812b) Stecker angesprochen. Es handelt sich also um adressierbare Dioden. Hier ergeben sich einige Möglichkeiten der Ansteuerung. So kann der enthaltene Controller genutzt werden oder aber auch ein Mainboard-Header um verschiedene Effekte auf die Beleuchtung zu zaubern. Da sie adressierbar sind, können auch fließende Farbübergänge und theoretisch auch mehrere Farben zeitgleich konfiguriert werden.

Die beiden Lüfter der Wasserkühlung sind exklusiv für diese entwickelt worden. Der Rahmen entspricht dabei noch den MasterFan SF120R, der Rotor hingegen nicht. Man hat sich hier dazu entschlossen, die einzelnen Blätter außen durch einen Ring zu stützen. Man rückt damit dem endless-Rotor-Design nahe, formt die Blätter aber nicht vollends aus, um diesen Effekt perfekt ausnutzen zu können. Der Fokus lag hier auch eher auf einem ruhigen Lauf, statt der Leistungssteigerung. Zudem profitiert die Beleuchtung der Lüfter. Denn die Dioden sitzen innerhalb der Nabe und leuchten nach Außen. Dort treffen sie nun also auf den diffusen Ring und nicht auf den Rahmen, wodurch das Licht noch einmal gestreut wird. Die Ausleuchtung sollte damit gleichmäßiger erfolgen. Spezifiziert sind sie ähnlich wie ihre Geschwister-Lüfter. Sie arbeiten per PWM im Bereich von 650 bis 2000 U/min und erreichen dabei beinahe die gleichen Druck- und Luftdurchsatz-Werte (minimal gesteigert), sollen jedoch auch ein wenig leiser agieren.

Montiert werden die Lüfter auch hier mittels Rändelschrauben, was den Einbau deutlich erleichtert. Diese sind am Kopf selbst noch einmal mit einem Gewinde versehen, dass man das komplette Konstrukt auch an diesen aufhängen kann. Die Anzahl der Kabel steigt durch die beleuchteten Komponenten natürlich wieder etwas an gegenüber einer klassischen AiO-Wasserkühlung, allerdings liegen immer noch weniger vor als bei den Konkurrenzprodukten von Corsair (z. B. H100i RGB Platinum). Das liegt daran, dass die Pumpeneinheit auf die Integration der AGRB- sowie Drehzahl-Steuerung verzichtet. Für erstgenanntes liegt ein passender Controller bei. Die Ansteuerung der Drehzahlen erfolgt mittels Mainboard oder Lüfter-Steuerung.

Auf der folgenden Seite betrachten wir die Montage auf den beiden Mainstream-Sockeln von Intel und AMD, auch wenn sich hier eigentlich kaum was geändert hat.

Montage des Kühlers auf dem Intel Sockel 115X

Die Demonstration der Montage auf dem Sockel 1151 von Intel erfolgt auf dem ASUS ROG Maximus XI Gene. Der Micro-ATX Formfaktor spielt hier keine Rolle, da das Sockel-Maß bei allen Mainboard-Größen eingehalten werden muss. Die erforderlichen Komponenten des Kits wurden wie immer zunächst herausgesucht. Die Zuordnung braucht, wenn man neu auf dem Gebiet ist, einen genauen Blick, da z. B. die Stehbolzen und Kunststoffklipse recht ähnlich ausschauen.

Als erstes befestigt man die Gewindehülsen an der Backplate. Dazu werden diese eingeführt und anschließend mit dem Kunststoff-Klips gesichert. Dabei muss man beherzt vorgehen, damit die Montage korrekt erfolgt. Für die verschiedenen Sockel sind auf der Rückseite Raster angebracht, sodass man die Hülse entsprechend im Langloch verschieben kann. In der Anleitung ist die richtige Stellung angegeben. Für den Sockel 115X ist es die Mittlere. Danach kann die Backplate bereits aufgelegt werden. Spätestens hier merkt man, ob man die korrekte Stellung gewählt hat.

Damit die Backplate zunächst sicher sitzt, dreht man die Stehbolzen ein. Für den Sockel 115X braucht es dazu die längeren der ähnlich aussehenden Varianten. Danach befestigt man an der Pumpe die Montage-Brücken für die Intel Sockel. Dazu werden sie seitlich eingesteckt und von unten festgeschraubt. Hat man dies erledigt, ist man eigentlich auch schon fast am Ziel angelangt.

Man kann die Einheit nun auf die CPU aufsetzen und mittel der gerändelten Muttern festschrauben. Die Löcher in den Brücken sind recht groß gehalten, sodass man insgesamt noch etwas Spiel hat beim Aufsetzen. Wie immer werden sie über Kreuz festgezogen um einen gleichmäßigen Druck zu erreichen. Was die Orientierung der Schläuche angeht, macht Cooler Master keine Vorschriften. Bei unserem Board ergaben sich keine Probleme, trotz großer Kühlkörper.

Montage des Kühlers auf dem AMD Sockel AM4

Auch beim Sockel AM4 von AMD kommt die beiliegende Backplate zum Einsatz, obwohl die Boards immer mit einer eigenen versehen sind. Diese muss also zunächst entfernt werden. Zur Demonstration steht hier das ASUS Prime B350-Plus bereit. Insgesamt kann der Ablauf auch auf die älteren AMD Sockel übertragen werden.

Der Unterschied wird jedoch direkt beim ersten Schritt offensichtlich. Beim Vorbereiten der Backplate müssen die Gewindehülsen an der außen liegenden Stelle der Langlöcher angebracht werden. Das erwähnt der Hersteller jedoch weder in der Anleitung, noch ist auf den Bauteilen die korrekte Stelle markiert. Es braucht hier zudem andere Klipse, als bei der Intel-Montage. Die Zuordnung der erforderlichen ist jedoch gut erkennbar.

Arretiert wird die Backplate mit den Sechskant-Stehbolzen. Auch diese lassen sich leicht im großen Aufgebot des Montage-Materials ausfindig machen. An der Pumpe werden die länglichen Brücken befestigt. Für den Sockel AM4 macht die Orientierung dabei keinen Unterschied. Für den Sockel TR4 allerdings schon. Hier müssten die zusätzlichen Löcher dann auf einer Seite liegen.

Befestigt wird der Kühler letztendlich mit Sechskant-Muttern. Auch hier bieten die großen Löcher wieder etwas Spielraum bei der Montage. Insgesamt ist das Konstrukt aber auch hier sehr fest. Optisch sind die Schrauben allerdings etwas grob bzw. nicht ganz so ansprechend wie bei der Intel-Montage, so zumindest der Eindruck.

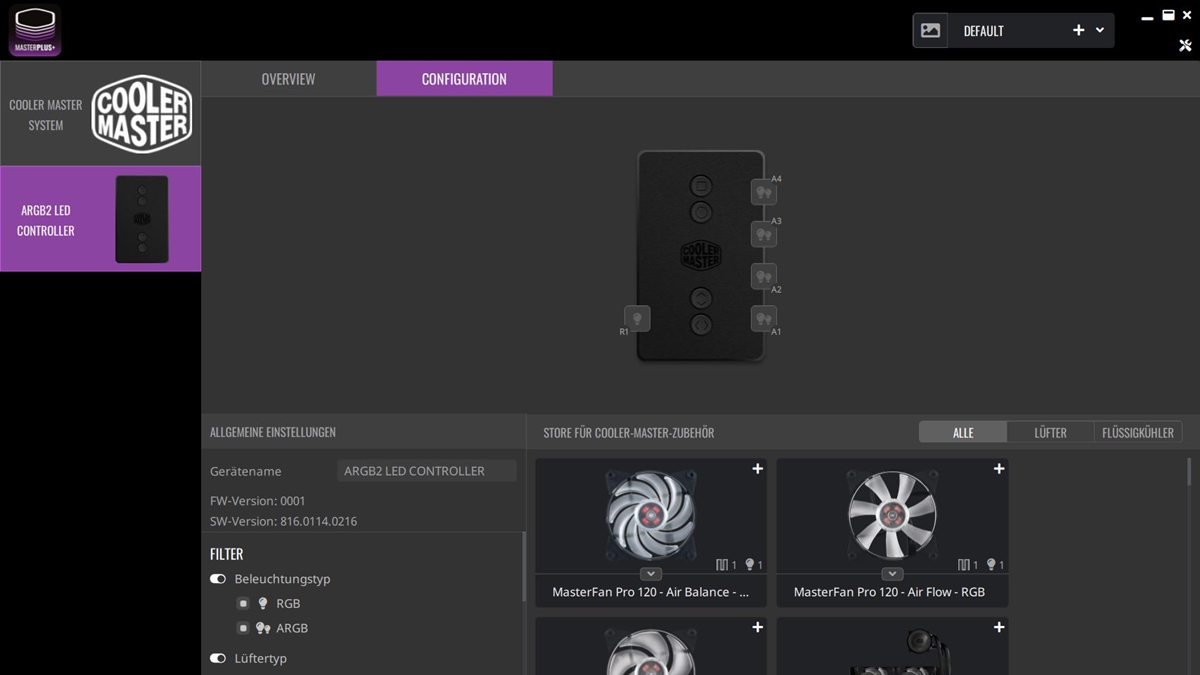

ARGB-Controller

Der ARGB-Controller bietet allerhand Funktionen, welchen folgend auf die Schliche gekommen werden soll. Wie man bereits anhand des Bildes sehen kann, gibt es viele Anschlussmöglichkeiten. So kann er bspw. über die Tasten bedient werden, aber auch der Reset-Schalter des Gehäuses kann eingebunden bzw. durchgeschleift werden, sodass man über diesen die Beleuchtung anwählen kann. Insgesamt gibt es hier aber eigentlich keine Neuerungen zur ML240R ARGB, sodass hier auf die ausführliche Beschreibung verwiesen werden kann.

MasterPlus Software

Zum Testzeitpunkt der ML240R ARGB lag jedoch noch keine Software für den Controller vor, sodass die Ansteuerung unter Windows noch nicht erfolgen konnte. Das kann hier nun nachgeliefert werden. Die MasterPlus Software ist eine umfassende Software ähnlich zu Corsairs iCUE, welche also für verschiedene Produkte des Herstellers vorgesehen ist, aber auch darüber hinaus mit Fremd-Komponenten umgehen kann. Voller Vorfreude wurden die entsprechende Software heruntergeladen. Dabei wurde der Vermerk, eines Firmware-Updates der Wasserkühlung erst im Nachgang wahrgenommen. Dieses einzuspielen ging im ersten Moment nicht sonderlich leicht von der Hand bzw. brauchte mehrere Anläufe. Die Software an sich wurde eingespielt und der Controller zunächst eingerichtet. Dazu kann man den Ausgängen Komponenten aus dem eigenen Sortiment zuordnen, egal ob AiO-Wasserkühlung oder Lüfter. Da die beiden Lüfter sowie die Pumpe separat bedient werden sollten, wurden sie einzeln an Kanäle angeschlossen (also ohne Splitter) und beim jeweiligen Kanal korrekt zugeordnet.

Nun kann man beim Controller die Effekte und ggf. auch Farben auswählen. Allerdings, enttäuschenderweise, können die Kanäle nicht separat angesprochen werden, obwohl der Aufbau der Software dies suggeriert. Immer wenn man einen der Kanäle A1- A4 auswählt und eine Änderung im Dropdown-Menü trifft, gilt diese für alle vier Kanäle. Wir hoffen, dass es sich dabei um einen Software-Fehler handelt, ansonsten hätte man dem Controller auch einen starken Kanal verpassen können. Der Umfang an sich ist ebenfalls sehr beschränkt. So können die eigentlich adressierbaren Dioden nicht einzeln angesprochen werden und auch die Effekte sind eher rudimentärer Natur. Hier sollte Cooler Master wirklich nachbessern, da schon einiges an Potential verschenkt wird.

Beleuchtung

Die Beleuchtung der ML240P Mirage kann sich wirklich sehen lassen. Der Effekt in der Pumpe sieht echt cool aus und der zusätzliche Rahmen in den Mirage-Lüftern sorgt für den gewolten Effekt der erhöhten Lichtstreuung. Im Rahmen der Möglichkeiten des Controllers bzw. der Software haben wir folgend ein paar visuelle Eindrücke hinterlegt. Die Laufeffekte können hier wieder natürlich nicht wiedergegeben werden, jedoch sind diese auch nicht so atemberaubend bzw. sollte einem der Regenbogen-Effekt bzw. Spectrum-Effekt eigentlich jedem bekannt sein.

Testsystem vorgestellt: Hardware

Unser komplettes Testszenario haben wir im seperaten Artikel nochmals aufgelistet. Nachfolgend nochmal ein kurzer Abriss des Ganzen. Beginnen wir zuerst mit dem reinen Hardware-Part. Unsere Wahl beim Gehäuse fiel folgerichtig auf das Phanteks Enthoo Luxe, da diese eine schier unendliche Anzahl von Montagemöglichkeiten für Lüfter und Kühler bietet. Gestellt wurde das Gehäuse von unserem Partner Caseking. Als einer der wenigen ATX-Gehäuse am Markt, kann es im Auslieferungszustand und ohne weitere Anpassung, Radiatoren mit einer Größe von bis zu 360 Millimeter aufnehmen. Also genau richtig für kommende All-in-One-Kühlungen.

Trotz der scheinbaren Größe wird mit dem Phanteks Luxe ein Gehäusetyp dargestellt, welcher als guter Richtwert für die meisten Leser angesehen werden kann. Neben all den praktikablen Funktionen, bietet das Gehäuse auch einiges fürs Auge. Im Inneren wurde alles auf maximale Flexibilität getrimmt, so dass der Kühlerwechsel ohne weiteres von Statten gehen kann. Das hervorragende Kabelmanagement tut sein Übriges dazu bei.

Die Steuerung aller Lüfter wird von einer Scythe Kazemaster übernommen. Die Lüfterumdrehungen sind ebenfalls fixiert, dazu aber später mehr. Für die erste Montage stand der Noctua NH-D15 Modell. CPU-Kühler können im Übrigen mit einer Gesamthöhe von bis zu 193 Millimeter verbaut werden – also mehr als genügend Platz. Als Gehäuselüfter verwenden wir die ab Werk verbauten Phanteks Lüfter in der Front (200mm), auf der Rückseite (140mm) und im hinteren Top-Bereich (140mm).

Intel Z77 Wakü-Hardware Setup |    | |

| Prozessor: | Intel Core i5-2500K (Retail) | |

| Mainboard: | ASUS P8Z77-V LE | |

| Storage: | WD Caviar Blue 320GB (WD3200AAJS) | |

| RAM: | 8GB Kingston HyperX Genesis (KHX1866C9D3K3) | |

| Netzteil: | be quiet! Straight Power 10 - 700W | |

| Grafikkarte: | ASUS HD 7970 DirectCU II | |

| Betriebssystem: | Windows 7 x64 | |

| Grafiktreiber: | - | |

| Wärmeleitpaste | Arctic MX-4 |

Testverfahren Hardware

Die Belastung des Prozessors übernimmt Prime 95 v27.6 (In-place large FFTs), ein forderndes Belastungsprogramm, welches eine recht gleichbleibende Belastung der CPU bietet. Der Prozessor wird 20 Minuten lang belastet, am Ende der Belastungszeit wird für 5 Minuten die Durchschnittstemperatur der CPU-Kerne eins bis vier durch AIDA64 5.20.3400 ermittelt. Die Steuerung der Lüfter realisieren wir mit einem Scythe Kazemaster. Die im Gehäuse beiden im Gehäuse verbauten 140mm Lüfter werden auf 600 U/min fixiert. Die am Kühler verbauten Lüfter regeln wir ebenfalls auf einen Festwert von 1000 U/min herunter.

Aus den in den Testläufen ermittelten Daten errechnen wir dann die Temperatur der CPU in Abhängigkeit zur Umgebungstemperatur. Um realistische Werte "wie man es gewohnt ist" zu bekommen, wurden in den Tabellen jeweils 22 Grad Celsius Umgebungstemperatur hinzugerechnet. Somit sind die Angaben in den Tabellen Grad Celsius Angaben. Natürlich ist auch eine solche Datenmenge nicht vor Messtoleranzen gefeit und so sind Schwankungen, im Bereich von 0,5 Grad Celsius bei den gemessenen Temperaturen möglich.

Messwerte: Temperaturen

Die ermittelten Testergebnisse entsprechen ausschließlich denen der Komponeten unseres Testsystems. Abweichende Konfigurationen dieser Hardware-Zusammenstellung haben unausweichlich Änderungen der von uns erzielten und dargestellten Messwerte zur Folge. Wir messen in zwei Szenarien:

Mit dem ersten Setting unserer CPU zeigt sich die MasterLiquid ML240P Mirage nicht wirklich von ihrer stärksten Seite. Im Tesfeld ordnet sie sich weit hinten ein wird sogar von der MasterLiquid 240 und ML240R ARGB geschlagen, welche den selben Radiator einsetzen. Entweder die Lüfter oder die Pumpe haben sich hier nicht positiv ausgewirkt. Immerhin die angestaubte Nepton 240 M kann deutlich geschlagen werden. Insgesamt ist der Abstand zu AiO der selben Klasse aber nicht besorgniserregend. Bspw. zur ebenfalls farbenfrohen Corsair H100i RGB Platinum fehlt sozussagen nur 1°C.

Gibt man der CPU mehr Takt und Saft, wendet sich das Blatt ein klein wenig. Hier kann man die Konkurrenz aus eigenem Haus plötzlich leicht schlagen bzw. sich durchsetzen. Das zeigt eigentlich nur wieder, dass die Ergebnisse der Einstellung mit geringer CPU-Abwärme einer gewissen Ungenauigkeit behaftet sind. Der Abstand zur Konkurrenz von Corsair bleibt jedenfalls beinahe exakt bestehen. An sich kann man damit sehr gut zufrieden sein, besonders, wenn man die Ergebnisse der folgenden Seite hinzuzieht.

Messwerte: Lautstärke

Gemessen wird mit einem Schallpegelmessgerät "PCE 318" und aus 50 Centimeter Abstand zum linken Seitenteil des Gehäuses. Die beiden im Gehäuse verbauten 140mm Lüfter werden auf 600 U/min fixiert. Die am Kühler verbauten Lüfter regeln wir ebenfalls auf einen Festwert von 1000 U/min herunter, jedoch mittels der Corsair Link Software. Dies ist mittlerweile wirklich gut umsetzbar, da man auch feste Drehzahlen einstellen kann.

Wie man sieht, stellt die Cooler Master MasterLiquid ML240P Mirage einen Bestwert auf. Die Optimierungen an den Lüftern zeigen also offensichtlich Wirkung. Wirklich erstaunlich, dass die ML240R ARGB schon recht deutlich geschlagen werden kann. Interessant wäre es jedoch zu sehen, ob die Mirage-Lüfter sich auch gegenüber den SF120R ARGB so deutlich absetzen könnten. Rein subjektiv ist der Geräuschpegel wirklich auf einem sehr niedrigen Niveau. Eine Erhöhung der Drehzahl auf ~1400 U/min lässt die Wasserkühlung bei 34,9 dBA landen, womit sie immer noch leiser wäre als der Rest. Mit angeglichener Lautstärke könnte sich die Mirage also deutlich performanter zeigen, als es unsere Tests mit fixierter Drehzahl offenbaren. Erst mit ~1600 U/min würde sie sich weit nach hinten schieben mit einem Wert von 36,6 dBA. Allerdings kann beim Erhöhen der Drehzahl auch ein Anfahrmoment der Motoren festgestellt werden. Eine variable Steuerung der Drehzahl sollte also eher sanft gewählt werden.

Lautstärke der Pumpe

Die Pumpe soll sich laut unserer Steuerung mit über 7700 U/min bewegen, was enorm wäre. Dabei ist sie aus unserem Testsystem gar nicht wahrzunehmen. Gleiches galt auch schon für die MasterLiquid 240 und ML240R ARGB. Hier stellt Cooler Master immer noch den Klassen-Primus dar. Eine leisere Umsetzung konnte bislang noch keine andere AiO an den Tag legen.

Fazit

Schaut man sich die Produktbilder der Cooler Master MasterLiquid ML240P Mirage nur flüchtig an, dürften einem die Unterschiede zur bereits erhältlichen ML240R ARGB vermutlich entgangen sein und es würde sich wohl die Meinung "nichts neues im Westen" einstellen. Dem ist aber keinesfalls so. Denn Gemeinsam hat die neue AiO-Wasserkühlung eingentlich nur den Radiator sowie Controller. Die Pumpen-Kühler-Einheit hat eine größere Wandlung erfahren, als nur eine optische Auffrischung. Im Inneren wurde einiges umgekrempelt. Und das aus gutem Grund: Man soll das Flügelrad durch den Deckl im Top werkeln sehen. Eine Verrringerung der Lautstärke brauchte es nicht, denn auch die MasterLqiuid 240 war schon flüsterleise. Gleiches trifft zum Glück auch auf die Mirage zu.

Eine weitere Änderung betrifft die Lüfter. Die exklusiven Mirage getauften Modelle unterscheiden sich von den frei erhältlichen SF120R ARGB durch einen äußeren Ring entlang der Rotorblattspitzen. Dieser soll für einen ruhigeren Lauf sorgen, was sich im Test durch die geringeste Lautstärke im Testfeld äußert. Auf der anderen Seite bieten sie aber scheinbar nicht genügend Druck, anders ist das relativ mittelmäßige Abschneiden bei den Temperatur-Tests nicht zu erklären. Da sie aber bis zu 1400 U/min noch recht unaufdringlich bleiben bzw. gemessen immer noch auf dem Niveau der anderen Testkandidaten liegen, ist hier schon noch Luft nach oben vorhanden.

Druch den Ring ändert sich auch ein wenig die Leucht-Charakteristik der Lüfter. Sie leuchten nun sehr gleichmäßig und stellen tolle Effekt zur Schau. Auch die integrierte Beleuchtung im Pumpendeckel weiß zu gefallen, zumindest wenn man drauf steht. Der Controller hinterlässt hingegen einen dürftigen Eindruck. Seit unerem Test der MasterLiquid ML240R ARGB ist über ein Jahr vergangen und die Software wirkt (leider) immer noch nicht fertig. Hier sollte Cooler Master schleunigst etwas dran ändern, um das volle Potential auszuschöpfen. Ansonsten ist man im Kapitel Beleuchtungs-Individualisierung einfach keine Konkurrenz zu Corsair iCUE (z. B. H115i RGB Platinum) oder NZXT CAM bzw. HUE 2 (z. B. Kraken X62).

In der Summe ist die Darbietung der Cooler Master MasterLiquid ML240P Mirage aber gelungen... wäre da nicht noch der Preis. Eine Corsair H100i RGB Platinum kostet etwa 20€ weniger und bietet sogar noch eine integrierte Lüftersteuerung. Die MasterLiquid ML240R ARGB unterbietet den Preis sogar um 35€. Dass die neuen Lüfter das wirklich rechtfertigen, sehen wir eigentlich nicht.

Cooler Master MasterLiquid ML240P Mirage | ||

| Wasserkühlung Testberichte | Hersteller-Homepage | Bei Amazon kaufen |

| Pro | Contra |  |

+ sehr leise betreibbar | - Anleitung könnte detaillierter sein | |