Mit einem leistungsmäßigen Paukenschlag ließ Intel das vergangene Jahr ausklingen und präsentierte Mitte November die neuen High-Generation im Prozessorsegment. Mit der Sandy Bridge-E, welche weitestgehend auf Ableger der Serverstruktur „Sandy Bridge-EP“ und „Sandy Bridge-EN“ beruht, sowie Teil Intels „Tock-Verfahrens“ ist, soll der bisherigen High-End-Sockel LGA 1366 in Rente geschickt und durch den neuen. wesentlich größeren Sockel LGA 2011 abgelöst werden. Welche Neuerungen Intel in dieses, mittlerweile recht große Stück Silizium, gesteckt hat klären wir im nachfolgenden Artikel.

Mit einem leistungsmäßigen Paukenschlag ließ Intel das vergangene Jahr ausklingen und präsentierte Mitte November die neuen High-Generation im Prozessorsegment. Mit der Sandy Bridge-E, welche weitestgehend auf Ableger der Serverstruktur „Sandy Bridge-EP“ und „Sandy Bridge-EN“ beruht, sowie Teil Intels „Tock-Verfahrens“ ist, soll der bisherigen High-End-Sockel LGA 1366 in Rente geschickt und durch den neuen. wesentlich größeren Sockel LGA 2011 abgelöst werden. Welche Neuerungen Intel in dieses, mittlerweile recht große Stück Silizium, gesteckt hat klären wir im nachfolgenden Artikel.

Wie bereits angesprochen, fährt Intel stramm die selbst auferlegte Roadmap ab und handelt gemäß ihres Tick-Tock Verfahrens. Die Sandy Bridge-E Struktur ist dabei teil des „Tocks“ und folgerichtig der nächste Schritt der folgen musste. Anders als beim Sandy Bridge Release vor einem Jahr, will Sandy Bridge-E kein Kompromiss sein bzw. darstellen, sondern ganz klar die Leistungskrone für sich beanspruchen. Mit dem Launch dieser neuen Architektur werden auch eine Menge neuer Features mit dem in den Prozessor implementiert, welche vorher so noch nicht möglich waren. Nachfolgend wollen wir näher auf den die Struktur des Prozessors bzw. des Sockels eingehen und die Features des X79-Chipsatzes im Detail betrachten.

Doch aber erst mal ein paar Schritte zurück. Durch das enorme Übertaktungspotential des Core i5-2500K und i7-2600K wurden den sechskernigen Westmere Kandidaten (Core i7-98xx) im Grunde die Daseinsberechtigung genommen. In Sachen Leistung war der Westmere-Kern lediglich in wenigen Anwendungen dem Sandy Bridge noch überlegen. Dem zur Folge war Intel gezwungen einen neuen Leistungsprimus aufzustellen, der auch preislich das High-End Segment abgreift. Der Preis ist auch ein „heikles“ Thema bei Intels Top-CPU-Modell. Für das sechskernige, Multiplikator freigeschaltete Topmodell muss der Käufer erfahrungsgemäß 1000€ auf die Ladentheke legen. Ob diese Exklusivität immer ihren Sinn erfüllt sei mal dahingestellt. Doch kommen wir nun zum eigentlichen Test und beginnen mit einer Übersicht der aktuell verfügbaren Sockel LGA 2011 Modelle.

Sandy Bridge-E Modellübersicht

Auch nach fast drei Monaten nach dem Release sieht die Verfügbarkeit für Sockel 2011 Prozessoren nicht wirklich besser aus, als es bereits beim zum Launch der Fall war. Gerade mal drei Modelle finden sich im verfügbaren Portfolio wieder. Das Top-Modell, welches auf Kern dieses Artikels ist, kommt mit sechs Kernen und mit einem Basistakt von 3,3 GHz daher. Das erst vor kurzem vorgestellte Quad-Core Modell (Core i7-3820), welches den Einstieg in das Sandy Bridge-E High End Segment darstellen soll, ist inzwischen immer noch nicht verfügbar. Von der mangelnden Verfügbarkeit mal abgesehen, wurde auf Grund von mehreren Testberichten schon das Dasein dieses Prozessors in Frage gestellt. Denn für knapp 60€ weniger gibt es den bereits einen Core i7-2600K, welcher bekannter Maßen ein immenses Maß an Übertaktungspotential bietet.

Erstaunlich hoch fällt die maximale TDP-Angabe des Herstellers aus, die sinnbildlich für den Namen dieser Plattform steht. (E wie Extrem) Mit einer maximalen Verlustleistung von 130W steht der Intel Ableger dem „Bulldozer“ aus dem Hause AMD in nichts nach. Wie bei der Einführung der Lynnfield Archtitektur schon, spielt der Turbo-Boost auch beim Sandy Bridge-E eine sehr wichtige Rolle. Beim uns vorliegenden Prozessor kann die CPU bis zu 3,9 GHz hochtakten. Der Turbo-Boost kann in mehreren verschiedenen Stufen greifen. Die erste Stufe bei anliegender Last auf einem oder zwei Kernen, die nächste bei drei/vier Kernen und die letzte folglich bei Last auf fünf oder allen sechs Kernen – sofern verfügbar.

Auf der nachfolgenden Seite schauen wir uns die Architektur des Core i7-3980X einmal genauer an.

Intel Core i7-3960X im Detail

Lange wurde um die Kernfeatures der “neuen” Sandy Bridge-E Plattform spekuliert. Mit Erscheinen der neuen Reihe kehrt Gewissheit ein und eine Menge neue Funktionen im Prozessorkern. Das mit sechs Kernen ausgestattete Top-Modell Core i7-3960X kommt mit einem Grundtakt von 3,3 GHz daher. Der Basistakt, oder inzwischen auch als Baseclockrate bekannt, läuft mit einer Frequenz von 100 MHz. Der Turbo-Modus kann eine Taktfrequenz von 3,9 GHz erzielen und wird in drei Stufen reguliert. Der riesige L3-Cache von 15 MB untermauert Intels Absicht, mit dem vorgestellten Prozessor die Leistungskrone erlangen zu wollen. Die maximale Verlustleistung von 130 Watt übertrifft die eines Core i7-2600K um 40 Watt. Eine entsprechende Kühlung legt Intel in Form einer Wasserkühlung bei, um den designierten „Hitzkopf“ auf entsprechender Temperatur halten zu können. Mehr dazu aber im Kapitel Kühlung.

Wie schon seit der Einführung des Sockels 775 bekannt, setzt der Hersteller auf einen LGA-Sockel (Land-Grid-Array), welcher die Kontaktpins im Sockel verbaut hat und die Verbindung über die Kontaktflächen an der Unterseite des Prozessors herstellt. Im Falle des Sandy Bridge-E kommt dieser Sockel aber gleich mit sagenhaften 2011 Kontaktpins daher. Dies hat zur Folge, dass die Prozessorgröße auf ein beachtliches Maß ansteigt. Der Vergleich zu einem Sockel 1155 Sandy Bridge Prozessor verdeutlicht den Größenunterschied.

Architektur des Prozessors

Da sich Sandy Bridge-Extreme noch im „Tock“ von Intels „Tick-Tock“ Verfahren bindet, basiert die Prozessorstruktur im Grunde genommen auf die des Sandy Bridge. Soll also heißen, dass Sandy Bridge-Extreme ebenfalls noch im 32nm Prozess gefertigt wird. Die kleinere 22nm Struktur namens Ivy Bridge, so wird vermutet, soll am Ende des ersten Quartals 2012 präsentiert werden. Unter anderem soll diese PCIe 3.0 bieten, welches Interface beim Sandy Bridge-E nur bedingt implementiert wurde. Dazu aber später nochmals mehr.

Erfreulich hingegen ist die Quad-Channel Anbindung, welche für enormen Schub bei den Durchsatzraten sorgen soll. So können pro Kanal bis zu 12,5 GB/s und insgesamt ein Datenvolumen von 50 GB/s transferiert werden. Jedoch muss beachtet werden, dass der Arbeitsspeicher mit einem Takt von 1600 MHz betrieben wird, was nicht unbedingt die Leistungsspitze darstellt.

Da Intel geht bekannter Maßen sehr vorsichtig mit den Angaben bezüglich der maximalen Taktraten des Speichers um. Unter Beachtung einiger Details wird den RAM-DIMMs eine Freigabe von bis zu 2400 MHz erteilt. Diese Frequenz kann nur erreicht werden kann, wenn lediglich zwei RAM-Kanäle angesprochen bzw. nur zwei Module eingesteckt worden sind. Auch hier gilt, desto mehr Module auf dem Mainboard verbaut werden, umso schwieriger wird es, diese mit hohen Taktraten zu betreiben. Umso erfreulicher ist es aber, dass sehr viele Mainboard-Hersteller ihre Platine mit teils bis zu acht RAM-Bänken ausstatten und so theoretisch Maximalkonfigurationen möglich sind, bis das Betriebssystem den Dienst verweigert.

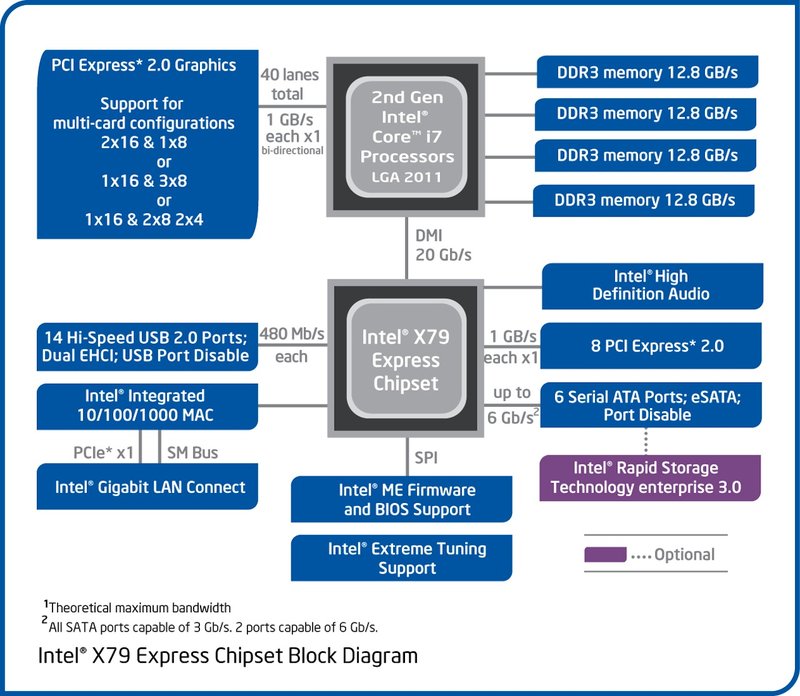

X79 Chipsatz im Detail

Wie bereits eine Seite zuvor angesprochen, unterstützt der Speichercontroller erstmals eine Quad (4) Channel Anbindung, was zur Folge hat, dass vier identische Speichermodule betrieben werden können. Dabei wird eine maximale Bandbreite von 51,2 GB/s (12,8 GB/s je Modul) erreicht. Der Prozessor kommuniziert dabei mit dem Chipsatz via DMI-Interface mit einer maximalen Bandbreite von 20 GB/s.

Der X79-Chipsatz dient wiederum als Bindeglied zwischen PCI-Express-Lanes, HD-Audio, LAN- und USB-Ports sowie den SATA-Schnittstellen. Bescheiden fällt auch mal wieder der interne Anschlusssupport aus. Gerade mal zwei SATA III Anschlüsse stellt der Chipsatz bereit. Ein weiteres Armutszeugnis stellt immer noch die fehlende native, USB 3.0 Unterstützung dar. An dieser Stelle müssen mal wieder die Boardpartner „aushelfen“ und mit Zusatzchips den Support von USB 3.0 gewährleisten. Für einen Multi-GPU-Betrieb stehen insgesamt 40 Lanes zur Verfügung.

Eigentlich ist man im Vorfeld davon ausgegangen, dass all die oben angesprochenen „Mängel“, also native USB 3.0 Unterstützung und PCI-Express 3.0 mit im Chipsatz integrieren würde. PCI-Express 3.0 würde unter anderem dann zum Tragen kommen, wenn man einem Massenspeicher mehr Bandbreite zur Verfügung stellen möchte und dieser die Daten an die CPU weiterleitet. Auf Grund von technischen Problemen hat Intel wohl auf dieses „Feature“ im Heim-Segment komplett verzichtet.

Sockel LGA 2011 vorgestellt

Alles neu macht der Sockel 2011. Zwar nicht ganz so, aber aus technischer Sicht sinnvoll ist daher die neue Befestigungsmethode des Prozessors. Um die riesige CPU auch ordentlich im Sockel zu verankern bzw. genügend Anpressdruck zwischen den Kontakten erzeugen zu können, entwickelte Intel einen veränderten Hebelmechanismus. Anders als bei den Vorgängersockeln (775 bis 1366) finden jetzt anstatt eines Hebels, gleich zwei Platz am großen Sockel. Diese müssen nach einem bestimmten Muster betätigt werden, da sonst der Verschluss sich nicht lösen und die CPU sich nicht aus dem Sockel nehmen lässt. Aus diesem Grund packen die Mainboard-Hersteller umfangreiche Anleitungen bei, welche dieses Procedere vereinfachen sollen.

Intel hingegen stellt ein sehr gut erklärendes Installationsvideo bereit, dass detailliert auf die Montage des Prozessors sowie die Installation der mitgelieferten Wasserkühlung eingeht. Wer näheres zur Installation der Hardware erfahren möchte, schaut sich am besten das nachfolgende Video an. Bilder sprechen bekanntlich mehr als tausend Worte.

Handhabung des Sockels 2011 sowie deren Kühlerinstallation

Kühlung

Bei Vorgänger Top-Modell des Sockels 1366, der auch als Gulftown besser bekannt ist, liefert Intel nun keinen Luftkühler mehrt aus, sondern altbewährte und bekannte Technik. Eine Kompaktwasserkühlung soll für entsprechend bessere Temperaturen sorgen. Bei näherem Hinsehen handelt es sich um einen alten Bekannten aus dem Hause Asetek, welche unter anderem Antec und Corsair unter dem Namen H2O 920 und H80 vertreiben.

Geliefert wird das Ganze in einem blauen, Intel typischen Karton, worin sich neben den eigentlichen Kühlutensilien eine Menge Zubehörteile befinden. Das Design wurde Intel-gemäß angepasst und mit blauer LED-Beleuchtung an der Pumpe und dem Lüfter versehen. Ein weiterer Vorteil dieser Kühlung dürfte wohl sein, dass der Kühlkörper mit wesentlich mehr Anpressdruck auf der CPU sitzt, da er fest verschraubt und nicht wie sonst üblich, mit Pushpins befestigt wird. Mehr Aufschluss gibt das weiter oben eingebundene Installationsvideo.

Im verbauten Zustand hinterlässt die gesamte Konstruktion einen „Hauch von Exklusivität“. Nennenswerter ist doch aber schon der Platzersparnis, der durch diese recht kompakte Bauweise der Kühlung erzielt wird.

Intel DX79Si Mainboard

Wie bei jeder neuen Plattform, stellt neben den ganzen Boardpartnern auch Intel ab Release entsprechenden Platinen bereit. Dazu zählt unter anderem das DX79Si, welches mit dem bekannten „Totenkopf-Design“ daherkommt und wir einmal kurz vorstellen möchten.

Lieferumfang *klicken zum Anzeigen*

• Backpanel-Blende

• Bedienungsanleitung

• Treiber-DVD

• Post Code Informationskarte

• UV aktive SATA-Kabel

• Intel-Mauspad

• Bluetooth-Modul

• SLI-Brücke

• Temperaturfühler

Mit einem angepeilten Anschaffungspreis von 260€ zählt die Platine nicht gerade zu den günstigsten ihrer Gattung und muss erst einmal den Preis bestätigen. Der Lieferumfang gibt schon eine erste Tendenz vor. Der Umfang der uns vorliegenden Vorserien-Ausstattung ist nicht komplett und gibt nur einen Teil der endgültigen Retail-Version wieder. Zusätzlich zu den standardisierten Beigaben, wären die netten Gimmicks wie ein Mauspad, Bluetooth-Modul oder eine Post-Code-Informationskarte zu nennen.

Testsystem

Selbstverständlich soll es auch nicht an einem potenten Testsystem mangeln. Zum Einsatz kam unsere Testplattform, welches in Form eines offenen Aufbaus realisiert und durch die entsprechenden X79-Komponenten ergänzt wurde. Wie bereits schon angesprochen, wird vor jedem Test das Betriebssystem frisch installiert, so dass es bei den Benchmarks sowie Temperaturwerten zu keinen Ergebnisverfälschungen kommen kann. Die Leistung eines CPU-Kühlers kann durch mehrere Umstände positiv oder negativ beeinflusst werden. Dazu zählt unter anderem auch ein Luftstrom, der durch zusätzliche Lüfter in einem Gehäuse erzeugt wird. Da aber jedes Gehäuse anders ist, bietet diese keine nennbare Vergleichsreferenz. Hinzukommen auch noch die Anordnung der einzelnen Kühlkomponenten und der angesprochene Luftstrom-Netzteil- und Gehäuselüfter.

Zusätzlich kam das erst kürzlich von Kingston vorgestellte 16GB Quad Channel Kit (KHX1600C9D3K4) zum Einsatz, welches uns der Hersteller freundlicher Weise zur Verfügung stellte. Nachfolgend haben wir das im Test verwendete System noch einmal komplett aufgelistet. Für die folgenden Bechmarks, wurden die Kernkomponten (CPU, Mainboard und Arbeitsspeicher) gewechselt und der Rest beibehalten. So können aussagekräftige Vergleichswerte aufgestellt werden. Auf Grund von fehlender Westmare Plattform (Core i7-980X / 990X) kann leider kein direkter Vergleich zum Sockel 1366 gezogen werden. Aus diesem Grund dienen die Benchmarks eher als Richtwert.

| Intel X79 Sockel 2011 Testsystem | ||

| Prozessor: | Intel Core i7-3960X ES | |

| Mainboard: | Intel DX79Si | |

| Kühlung: | Asetek Wasserkühlung | |

| HDD: | Western Digital WD5003ABYX Enterprise | |

| SSD: | Kingston HyperX SSD 240GB | |

| RAM: | 4x4GB Kingston HyperX Genesis @ 1600MHz | |

| Netzteil: | Seasonix X-560 | |

| Grafikkarte: | ATi X300 / (2x) HD4870 | |

| Betriebssystem: | Windows 7 x64 | |

| Grafiktreiber: | CCC 11.11 | |

Aktuell arbeiten wir massiv daran, unsere Datenbank aufzufüllen um in künftigen Reviews auf relevanten Datensätzen zurückgreifen zu können. Des Weiteren wurde auf die Auswertung von Spiele-Benchmarks verzichtet, da aus technischen Gründen die Karten für das geplante Crossfire-Gespann nicht zur Verfügung standen. In Folgenden Reviews wird dieser Umstand selbstverständlich begradigt und mit in den Bericht einfließen.

Benchmarks

Die nachfolgenden Benchmarks sollen kurzen Ausschnitt der vorhandenen Grundleistung (Stock-Settings) darstellen. Das Ergebnis bezieht sich auf die Leistung des gesamten Systems und kann von Fall zu Fall variieren. Abweichungen sind selbst mit anderen Mainboards möglich. Von daher stellen die Ergebnisse eher Richtwerte da.

SuperPi Mod 1.5XS

Alternatives Programm SuperPi Mod 1.5XS 32M.

AIDA64 Extreme Edition

Das System Diagnose-Tool, welches einst den Markt revolutionierte, wurde vor kurzem wieder neu aufgelegt und wird fortan unter dem Namen AIDA64 vertrieben. Unter anderem gehören neue integrierte Benchmarks, Stabilitätstests und interne Datenbanken für den Vergleich von Prozessoren, Grafikkarten und SSDs dazu. Wer Everest kannte, wird auch mit AIDA64 zurechtkommen.

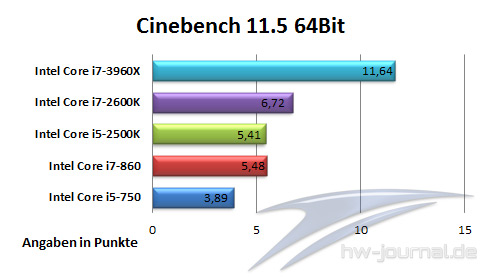

Cinebench R11.5

Der Nachfolger vom beliebten Cinebench 10. Dieser benötigt mindestens 1024 MB Arbeitsspeicher und einen unterstützten Prozessortyp mit mindestens 1 GHz Taktfrequenz. Der integrierte OpenGL-Benchmark benötigt eine Grafikkarte, die auch OpenGL 2.0 unterstützt und mit mindestens 128MB Speicher ausgestattet ist.

Auf der folgenden Seite setzen wir uns mit Leitmotto des designierten Leistungskönigs auseinander und wollen mittels Overclocking, die maximalen Taktraten ermitteln.

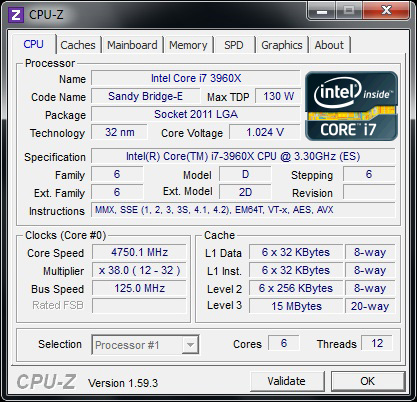

Overclocking

Selbstverständlich wollen wir die neueste Intel Plattform auch auf deren Übertaktbarkeit prüfen. Bekannter Maßen gelten die Core i5-2500K und der i7-2600K als wahre Übertaktungswunder auf Basis von Sockel 1155. Intels Ambition war es, mit dem Sandy Bridge-Extreme diesem Umstand ein wenig zu entschärfen und die neue High-End Plattform über beiden erst genannten Prozessoren zu platzieren.

Bei dem uns vorliegenden Intel Mainboard war leider der angebliche freie CPU-Multiplikator nach oben bis 33x begrenzt. Ob dies nur bei der Platine der Fall ist, konnten wir noch nicht prüfen, werden das aber in folgenden Mainboard Berichten nachholen und entsprechend berichten. In der Praxis war sehr leicht nachzuvollziehen, dass ein Angeheben des Turbo Multiplikators, welches ohne weiteres bis 65x eingestellt und ein stabiler Betrieb bis 4,6 GHz gewährleistet werden kann. Alle Taktraten darüber müssen mit mehr als 1,450V VCore angesprochen werden und sollten auf Dauer die Betriebsdauer des Prozessors kaum verlängern.

Das Funktionsprinzip bleibt weitestgehend gleich gegenüber dem Sockel 1155. Eine Anhebung des Basistakts (Baseclockrate – ausgehend von 100MHz) ist ebenfalls nur marginal möglich. Gute Mainboards bzw. Prozessoren erreichen hier gerade einmal 107MHz. Neu allerdings ist aber, dass Intel eine Zusatzpunkt mit in die Plattform integriert hat. Die sogenannte „Reference Clock Ratio“ oder „Gear“ ermöglicht es mit entsprechenden Profilen, den Prozessor spielend leicht zu übertakten. Die Profile können jeweils auf 1.25 oder auf 1.67 gesetzt werden. Der Basistakt (Baseclockrate) wird dabei automatisch von 100MHz auf 125MHz bzw. 167MHz angehoben. Entsprechend der Profileinstellungen werden auch automatisch die Taktraten des Arbeitsspeichers noch oben hin angepasst. So würde ein Setting gemäß eines "Gears" von 125MHz aussehen: 125MHz BCLK x 38 (x) = 4750MHz).

Gemäß dem oben beschriebenen Vorgehen haben wir mittels 125MHz BCLK einen maximalen und stabilen Wert von 4750 MHz bei 1,480 V erreichen können. Mittels Leider hatten alle aktuell verfügbaren CPUz Versionen Problem beim Auslesen der anliegenden Betriebsspannung, so das der angezeigte Wert nicht korrekt ist. Das Problem ist wohl auf die Software zurückzuführen. In einschlägigen Forum ist bereits des Öfteren davon zu lesen, dass die Indexwerte des Mainboards falsch ausgelesen werden.

Leider war mit der uns vorliegen CPU kein weiteres Anheben des Taktes mehr möglich, da das oben aufgeführte Ergebnis auch gleichzeitig die maximal bootfähige Taktfrequenz entspricht. Wie bei diversen Kollegen schon zu sehen war, sind durchaus noch „bessere“ Ergebnisse möglich, die aber je nach Güte der CPU variieren können.

Wie bereits von AMD Overdrive bekannt, bietet Intel inzwischen auch ein Zusatztool an, mit dem sämliche Bios-Settings im Betriebssystem vorgenommen werden können. Systemrelevante Änderungen werden jedoch immer erst nach einem Systemneustart wirksam. Des Weiteren bietet das Tool die Möglichkeit, viele Komponenten in Punkto Spannung, Temperatur und Auslastung auszuwerten. Also ein abgespecktes Monitoring-Tool zugleich.

Die Software-Angebote der Boardpartner werden sicherlich ein wenig ausgereifter daherkommen und auch Änderungen in Realtime ermöglichen. Denn mehr als ein Bios-Interface ist das Tool auch nicht. In diesem Fall ist man mit dem nativen Bios wohl besser bedient.

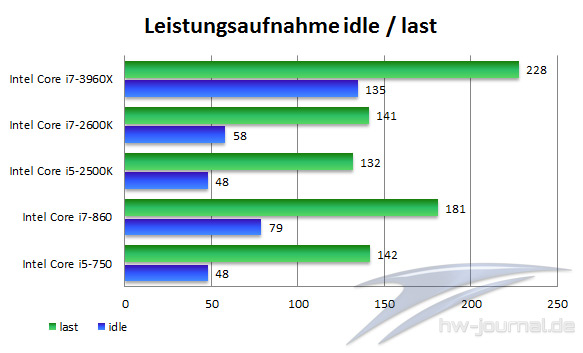

Leistungsaufnahme

Die ermittelten Werte beziehen sich auf das gesamte Testsystem. Wir haben dabei den Stock-Zustand, also so wie der Kunde die neuen Komponenten verbaut, getestet und die Verbrauchsdaten ermittelt. Es wurde ein Testparcours bestehend aus Prime95, Coredamage, 3DMark Vantage 1.0.1 verwendet und die fünf "Aufnahmespitzen" protokolliert. Die Werte wurden mit einem Voltcraft 3000 direkt an der Steckdose abgelesen. Je nach Mainboard können diese Ergebnisse stark variieren, da jeder Hersteller andere Komponenten verbaut kann.

Kommen wir abschließend nun zum Fazit.

Fazit

Eine große Erwartungshaltung wurde in den vergangenen Monaten aufgebaut und durch viele Spekulationen verstärkt. Während der Tests bestätigte sich das, wonach die High-End Gemeinde seit dem Release des Sockel 1366 Bloomfields lechzte – eine brachial schnelle CPU die alles dagewesen in die Schranken weist. Allein schon durch die gewachsene Sockelgröße auf 2011 Pins im Land-Grid-Array, kann der Sandy Bridge-Extreme keinen Vernunfts-Kompromis darstellen. Durch die enorme Leistungsaufnahme sticht der Intel Pendant sogar AMDs Bulldozer aus und setzt sich in diesem Part an die unrühmliche Spitze.

Pro

+ enormes Leistungspotential

+ sehr hohes Übertaktungspotential

+ ausgereite Plattform mit vielen Features

+ attraktives Watt-pro-Performance Gefüge

Contra

- noch kein PCI-Express 3.0 Support

- keine native USB 3.0 Anbindung

- sehr hoher Anschaffungspreis

Erschwerend kommt hinzu, dass das vorliegende Intel CPU-Flaggschiff, gemessen an der Rohleistung, auch ein dementsprechend großes Loch ins Portemonnaie reißen wird. Rechnet man die Summen vom benötigen Quad-Channel-Kit und dem Mainboard zusammen, kommt schnell ein hoher vierstelliger Betrag zusammen. Aber für Sparzwecke wurde diese Plattform nicht kreiert. Sandy Bridge-Extreme will vieles sein: exklusiv, schnell und teuer. Alles hat Intel perfekt vereint und präsentiert dem versierten High-End Kunden genau das Paket was er verlangt.

Aber selbstverständlich gibt es auch andere Zielgruppen außer der o.g. welche die Leistung und Vorteile des Prozessors zu nutzen wissen wird. Bei den Chipsatz enttäuschte die Plattform zwar geringfügig, setzt aber durch die sehr ausgereift wirkende Handhabung während des Betriebes durchweg positive Akzente. USB 3.0 muss wie schon beim „Sandy Bridge“ über einen Zusatzchip der Boardpartner bereitgestellt werden. PCI-Express 3.0 wird vermutlich auch erst mit dem Launch vom Ivy Bridge Anfang April, Einzug in das Desktop-Segment feiern. Leistungstechnisch bleibt jedoch keine Kritik offen und der Prozessor ist über allen anderen Konkurrenten erhaben. Aus diesem Grund eindeutig unsere Auszeichnungen verdient.

Als klare Leistungs- und Übertaktungsikone zeichnen wir Intels Core i7-3960X mit dem Hardware-Journal Gold und Overclocking Award aus.