Durch die Umstellung unseres Kühler-Test-Systems sind natürlich ein paar Werte beliebter Kühler erst einmal verloren gegangen. Betroffen sind davon auch bspw. die Dark Rock Kühler von be quiet!. Die drei Modelle be quiet! Dark Rock Slim, Dark Rock 4 und Dark Rock Pro 4 wurden daher noch einmal herangezogen und durch den neuen Ablauf geschickt. Folgend also die Ergebnisse der drei Premium-Kühler auf einem AMD Ryzen Prozessor.

Durch die Umstellung unseres Kühler-Test-Systems sind natürlich ein paar Werte beliebter Kühler erst einmal verloren gegangen. Betroffen sind davon auch bspw. die Dark Rock Kühler von be quiet!. Die drei Modelle be quiet! Dark Rock Slim, Dark Rock 4 und Dark Rock Pro 4 wurden daher noch einmal herangezogen und durch den neuen Ablauf geschickt. Folgend also die Ergebnisse der drei Premium-Kühler auf einem AMD Ryzen Prozessor.

Für eine genaue Vorstellung der einzelnen Kühler wird auf den jeweiligen Test verwiesen.

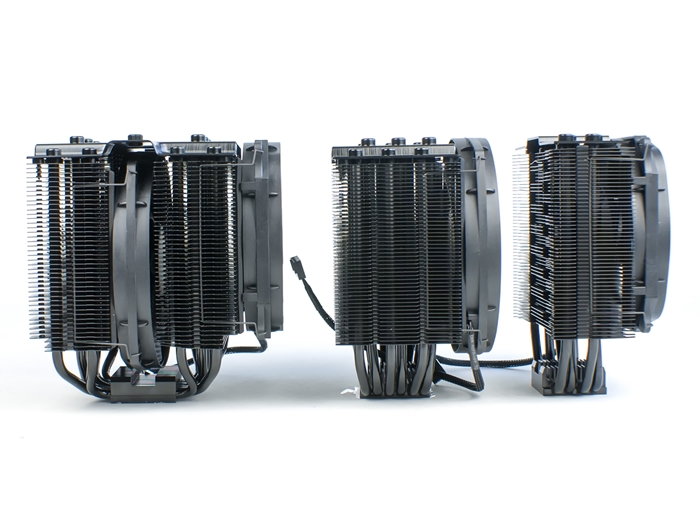

An dieser Stelle soll nur ein kurzer Überblick geschaffen werden, bevor es an die Ergebnisse geht. Die be quiet! Dark Rock Modelle zeichnen sich durch eine schwarze Beschichtung aus sowie den Einsatz des jeweiligen Premium-Lüfters des Herstellers. Die drei Tower-Kühler unterscheiden sich sonst erheblich. Während Dark Rock Slim und Dark Rock 4 Single-Tower-Kühler sind, handelt es sich beim Top-Modell Dark Rock Pro 4 um einen Dual-Tower-Kühler.

Somit ist er auch der größte der Modelle. Man könnte beinahe sagen, dass es sich um eine Fusion der beiden kleineren Kühler handelt. Denn er setzt auch eine Mischung der beiden verschiedenen Lüfter von Dark Rock 4 und Dark Rock Slim ein. Konkret werden Silent Wings 3 Lüfter eingesetzt. Wobei diese Bezeichung eigentlich nur beim 120mm messenden Lüfter korrekt ist. Der 140mm Lüfter besitzt nämlich nicht die charakteristische Trichterform am Einlass. Lautstärke-Technisch dürfte es aber somit keine großen Differenzen zwischen den Kühlern geben, zumindest bei gleicher Drehzahl.

Neben der Beschichtung gibt es auch Gemeinsamkeiten beim Design. Alle Kühler besitzen eine massive, eloxierte Top-Plate sowie das gleiche Finnen-Design an Front und Heck. Durch die unterschiedliche Anzahl an Heatpipes und der größe der Kühlfläche, gibt es natürlich auch unterschiede bei der theoretischen Kühlleistung. Der kleinste der drei soll 180W TDP, der mittlere 200W TDP und der größte 250W TDP bewältigen können.

Testsystem vorgestellt: Hardware

Um valide Ergebnisse bei den Kühler-Tests aufzeigen zu können, kommt immer das selbe System zum Einsatz, an welchem keine Veränderung getroffen werden. Die Basis stellt das Corsair Carbide 678C dar. Dieses bietet sehr viel Platz für große Radiatoren oder Luftkühler und ist bereits ab Werk mit drei ML140 Lüftern bestückt. Diese kommen bei den Luftkühler-Tests auch immer zum Einsatz, bei den Tests einer Wasserkühlung wir der Lüfter in der Front demontiert. Zudem wird im Top das Mesh-Gitter eingesetzt, statt der Dämmplatte. Genaueres zum Gehäuse kann man im zugehörigen Test nachlesen.

Eingezogen ist hier ein AMD AM4-System. Konkret befindet sich ein AMD Ryzen 7 1700X mit einer TDP von 95W im Sockel des MSI B450 Tomahawk Max, welcher mit fixierten 3,5GHz bei 1,25V betrieben wird. Dadurch wird die automatische Übertaktung mittels XFR umgangen und dennoch in etwa die typische Wärmeabgabe des Achtkerners erreicht. Der CPU zur Seite steht ein 16GB RAM-Kit. Die beiden Riegel der Corsair Vengeance LPX bauen relativ flach, womit zu keinem Zeitpunkt mit Kompatibilitätsproblemen zu rechnen ist. Damit das Grundsystem als leise bezeichnet werden kann, kümmert sich um die Bildausgabe eine MSI Radeon RX 5700 XT Gaming X, bei welcher sich die Lüfter ohne Grafiklast nicht drehen.

Mit Energie wird das System durch ein Corsair RM650 versorgt. Das Netzteil ist mit einer 80 PLUS Gold Effizienz zertifiziert und mit einem 135mm Lüfter versehen. Dieser springt aber nur dann an, wenn er benötigt wird, ansonsten ist der Energiespender komplett lautlos. Ergänzt wird das Netzteil durch ein Corsair Pro PSU Cable Kit mit einzeln ummantelten Kabeln. Das Betriebssystem nimmt Platz auf einer Corsair MP510 mit 240GB. Durch den Einsatz einer M.2 SSD werden weitere unnötige Kabel eingespart. Neben Windows 10 Pro ist eigentlich nur iCUE und Prime 95 als Software zu nennen. Denn als Lüftersteuerung kommt ein Corsair Commander Pro zum Zuge. Dieser kann Lüfter nicht nur mit PWM oder Spannung Drezahlgenau regeln, sondern bietet zudem auch externe Temperatursensoren. Weiterhin lassen sich in der Software die Temperaturwerte der Hardware darstellen und auch loggen.

Alle Infos zum Test-System sind folgend noch einmal tabellarisch dargestellt, können aber auch im seperaten Artikel noch einmal nachgeschlagen werden.

Das Kühler-Setup |    | |

| Prozessor: | AMD Ryzen 7 1700X | |

| Mainboard: | MSI B450 Tomahawk Max | |

| Storage: | Corsair MP510 240GB | |

| RAM: | 16GB Corsair Vengeance LPX DDR4-3200 | |

| Netzteil: | Corsair RM650 | |

| Grafikkarte: | MSI Radeon RX 5700 XT Gaming X | |

| Gehäuse: | Corsair Carbide 678C | |

| Controller: | Corsair Commander Pro | |

| Wärmeleitpaste | Arctic MX-4 |

Testverfahren Hardware

Damit die CPU in jedem Test gleich beansprucht wird, kommt Prime 95 v29.8b6 mit Custom Einstellungen zum Einsatz. Gewählt wird 8K FFT, was die höchste Heizleistung erzeugt. Zudem wird immer der gleiche Speicherbereich getestet, also ein Haken bei FFTs in-place gesetzt. AVX2 sowie AVX werden deaktiviert. Die Zeit wird auf 120min eingestellt, sodass genügend Zeit für den Run zur Verfügung steht.

Während die Gehäuselüfter bei 600 U/min fixiert werden, wird die Drehzahl der Lüfter oder die Lüfter auf dem Kühler oder Radiator variiert. Zunächst wird die höchste Drezhalstufe eingestellt und das System eingeheizt. Ändert sich die Temperatur der CPU nicht weiter, wird mit dem Loggen der Messwerte begonnen. Nach etwa einer Minute wird die Drehzahl um 200 U/min gesenkt und diese Stufe wieder so lange beibehalten, bis sich die CPU-Tmeperatur nicht weiter verändert. Auch dieser Zustand wird dann ~1min geloggt. Insgesamt wird der Prozess so lange durchgeführt, bis die Lüfter keine Veränderung mehr zulassen. Zu jeder Zeit wird auch die Raumtemperatur mit zwei externen Sensoren ermittelt und ebenfalls geloggt.

Insgesamt erhält man somit einen Datensatz, aus dem sich die Differenz zwischen Raum- und Prozessor-Temperatur sehr genau bestimmen lässt und das für ein breites Drezahl-Spektrum. Für jede Stufe wird auch der Schalldruckpegel ermittelt, allerdings werden hierfür auch Gehäuselüfter noch weiter gedrosselt und zudem die Front-Tür des Gehäuses geschlossen, welche während des Testdurchlaufs sonst offen steht.

Messwerte: Temperatur

Wie bereits eine Seite zuvor geschrieben, wurden alle Kühler unter identischen CPU-Bedingungen getestet. Die ermittelten Testergebnisse entsprechen ausschließlich denen der Komponenten unseres Testsystems. Abweichende Konfigurationen dieser Hardware-Zusammenstellung haben unausweichliche Änderungen der von uns erzielten und dargestellten Messwerte zur Folge. Neben der Fixierung des Takts sowie der Spannung des Prozessors, wurde auch die Drehzahl der Lüfter im Gehäuse auf 600U/min fixiert, so ergibt sich eine ideale Vergleichsgrundlage aller Modelle.

Wie man sofort sehen kann, sichert sich der be quiet! Dark Rock Pro 4 eine sehr gute Position im Testumfeld und kann bei gleicher Drehzahl nur vom Zalman CNPS20X geschlagen werden. Der Abstand zu allen anderen Kühlern ist dabei signifikant. Der Dark Rock 4 liegt in etwa auf dem Leistungs-Niveau wie der Corsair A500 und Noctua NH-U12A. Der Dark Rock Slim siedelt sich etwas oberhalb an, ist aber deutlich stärker als der Cooler Master Hyper 212 Black Edition.

Messwerte: Lautstärke

Gemessen wird mit einem Schallpegelmessgerät "PCE 318" und aus 50 Centimeter Abstand zum linken Seitenteil des Gehäuses. Dabei wird die Front-Tür geschlossen. Die drei im Gehäuse verbauten 140mm Lüfter werden auf 400 U/min fixiert. Die Lüfter auf der Grafikkarte sowie im Netzteil stehen still.

In der Lautstärke-Disziplin gehören die drei Kühler zu den besten ihrer Zunft. Da die Lüfter ähnlich sind bzw. beim Dark Rock Pro 4 kombiniert zum Einsatz kommen, sind die Unterschiede wie erwartet gering. Vor allem der Dark Rock Slim entpuppt sich dank des Silent Wings 3 als wirklich er Leisetreter.

Zusammenhang von Lautstärke und Kühlleistung

Die beiden vorherigen Seiten liefern zwar schon Messwerte, aber so richtig interessant wird es erst, wenn man die Messung der Temperaturen mit den gemesssenen Lautstärke-Werten in Zusammenhang bringt. Hier offenbart sich sozusagen die Effizienz der Kühler. Folgend wird also die Kühlleistung bzw. die Temperaturdifferenz zwischen CPU und Raumluft über der erzeugten Geräuschkulisse aufgetragen.

Nimmt man statt der Drezhal der bzw. des Lüfters die Lautstärke als Variable, zeigt der be quiet! Dark Rock Pro 4 erst so richtig sein Potential. Bereits bei minimal Geräuschpegel ist er der kräftigste und zeigt nach leichter Anhebnung der Drehzahl bzw. Zunahme der Lautstärke fast seine volle Leistung. Interessant ist dabei, dass er selbst bei maximaler Lautstärke beinahe leiser als der Zalman CNPS20X bleibt, aber eine ähnliche Leistung bietet. Der Dark Rock Slim und Dark Rock 4 sind anfangs noch auf einem ähnlichem Level, mit steigernder Drehzahl nimmt die Leistung aber beim größerem Kühler natürlich zu. Im Vergleich zur Konkurrenz arbeiten beide leiser bei gleicher Leistung.

Fazit

Als Fazit der drei Kühler kann man festhalten, dass die Bewertungen im Zusammenhang mit dem alten Testsystem auch beim neuen Testsystem bestand haben. Besonders beim Kapitel Lautstärke zeigen sich die Kühler besonders gut aufgestellt, was natürlich auf die sehr guten Lüfter zurückzuführen ist. Man kann für jeden der Kühler ebenfalls festhalten, dass sie ihre Daseinsberechtigung haben. In der jeweiligen Kategorie schlagen sie sich hervorragend bzw. schneiden sogar besser ab als die Konkurrenz. Der be quiet! Dark Rock Slim zeigt ziemlich deutlich, dass der Aufpreis von 17€ gegenüber dem Cooler Master Hyper 212 Black Edition mit mehr Leistung und einem geringerem Geräuschpegel einhergeht.

Der be quiet! Dark Rock 4 kann es durch den größeren Lüfter und Kühlfläche auch mit vermeintlich stärkerer Konkurrenz aufnehmen. Zumindest benötigen der Corsair A500 oder Noctua NH-U12A mehr Drehzahl um die selbe Leistung zu erzielen. Einziges Problem könnte weiterhin die Höhe des Kühlers darstellen, die mit über 160mm in günstigeren bzw. kompakteren Gehäusen zur Kollision mit dem Seitenteil führen könnte.

Die Größe des be quiet! Dark Rock Pro 4 kann auf der einen Seite für Probleme sorgen, sorgt aber auch dafür, dass der Dual-Tower eine sehr gute Leistung erzielt. Er reicht dabei nicht an den noch mächtigeren Zalman CNPS20X heran, arbeitet dafür aber auch bedeutend leiser.

Für genauere Details was die Kühler-Konstruktionen oder auch die Montage betrifft, wird noch einmal auf die Einzeltests verwiesen, die bereits vor einiger Zeit von uns verfasst wurden.