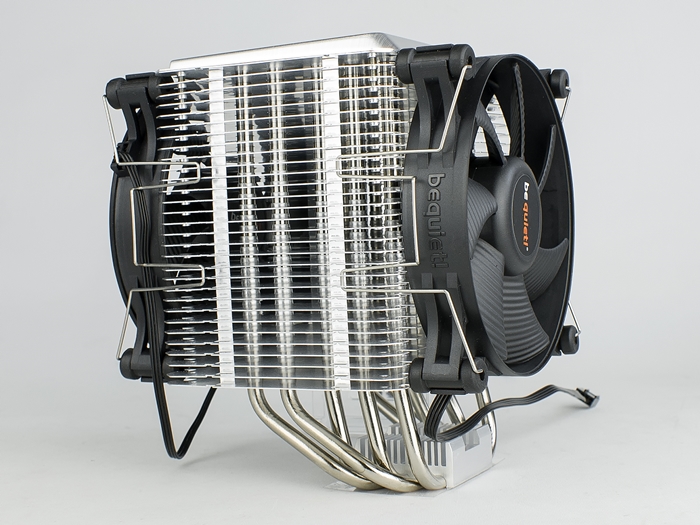

Mit dem be quiet! Shadow Rock 3 sorgt der Hersteller für Konkurrenz im eigenen Sortiment, zumindest wenn man sich nur die Spezifikationen vergegenwärtigt. Der neue Tower-Kühler setzt auf fünf dicke Heatpipes sowie einen großen Lamellen-Abstand, sodass der verbaute Shadow Wings 2 Lüfter ein leichtes Spiel bei der Wärmeabfuhr haben soll. Ob sich dies in der Praxis bestätigt, zeigt der folgende Test.

Mit dem be quiet! Shadow Rock 3 sorgt der Hersteller für Konkurrenz im eigenen Sortiment, zumindest wenn man sich nur die Spezifikationen vergegenwärtigt. Der neue Tower-Kühler setzt auf fünf dicke Heatpipes sowie einen großen Lamellen-Abstand, sodass der verbaute Shadow Wings 2 Lüfter ein leichtes Spiel bei der Wärmeabfuhr haben soll. Ob sich dies in der Praxis bestätigt, zeigt der folgende Test.

Mit Konkurrenz im eigenen Sortiment ist der noch relativ junge be quiet! Dark Rock Slim gemeint. Dieser setzt ebenfalls auf ein Single-Tower Design sowie einen einzelnen 120mm Lüfter. Im Gegensatz zum Shadow Rock 3, kommt dort mit dem Silent Wings 3 PWM aber der Premium-Modell zum Einsatz. Der Shadow Wings 2 ist sozusagen das Bindeglied zwischen dem "High-End"-Lüfter Silent Wings 3 und dem Einstiegs-Lüfter Pure Wings angesiedelt. Auf dem Kühler findet sich aber kein Retail-Modell wieder. PWM gesteuert ist er in der freien Wildbahn nämlich nicht anzutreffen.

Der Grund, weshalb der Shadow Rock 3 eine Konkurrenz für den Dark Rock Slim darstellen könnte, liegt am größeren Volumen des Kühlers. Im Vergleich mit dem Vorgänger ist dieses nicht größer, aber man setzt nicht mehr auf ein symmetrisches Konzept. Durch einen Versatz nach hinten, bietet der neue Kühler eine komplette RAM-Kompatibilität. Ermöglicht wird das durch eine seitliche Führung, wohingegen sie zuvor frontal verliefen. Zudem erhöht man die Anzahl der Heatpipes von vier auf fünf und verpasst ihnen eine Schicht Nickel. Nicht nur dadurch wirkt der Kühler etwas wertiger. Auch die neue Top-Platte mit schwarzem Akzent sorgt dafür. Sie ist zwar nicht mehr so massiv wie zuvor, wertet das Produkt aber dennoch optisch auf. Die Heatpipe-Enden werden dabei nicht mehr von einzelnen Kappen verborgen, sondern vom gesamtem Konstrukt verdeckt, was ein klein wenig wie eine Sparmaßnahme wirkt.

Das könnte man sich auch bei der Betrachtung des Bodens denken. Der Shadow Rock 2 war noch mit einem Kupferboden ausgerüstet, beim Shadow Rock 3 kommt nun die sogenannte Heatpipe-Direct-Touch Technologie zum Einsatz. Das wirkt irgendwie wie ein Rückschritt, wenngleich der Hersteller die Leistungsfähigkeit des Kühlers von 180W TDP auf 190W TDP anhebt. Zudem vertraut der Hersteller nun darauf, dass die bzw. die Heatspreader der AMD und Intel CPUs für eine gleichmäßige Wärmeverteilung sorgen. Bei AMD Ryzen 3000 ist ja bereits bekannt, dass es dezentrale Heatspots gibt. Der im Testsystem eingesetzte Ryzen 7 1700X verfügt allerdings noch über eine mittige Wärmequelle.

Montage des Kühlers

Der Lieferumfang des Shadow Rock 3 ist, wie auch bei den anderen Kühlern des Herstellers, separiert untergebracht. Soll heißen, dass die AMD und Intel Sockel-Halterungen getrennt in Tüten verpackt sind. Man findet dabei das gleiche System wie bei den Dark Rock-Kühlern bzw. den Kühlern der vorherigen Generation vor. Eine schwarze Beschichtung spart man sich hier allerdings. Ein Schraubendreher wie beim Dark Rock 4 und Dark Rock Pro 4 ist ebenfalls enthalten, was auch nötig sein kann, wie man weiter unten sehen wird. Ansonsten gibt es noch eine kleine Tube Wärmeleitpaste sowie ein zweites Paar Klammern für einen zweiten Lüfter.

Unterstützt werden folgende Sockel:

- Intel: LGA2066, LGA2011-v3, LGA2011, LGA1151, LGA1150, LGA1155, LGA1156

- AMD: AM4, AM3+, AM3, AM2+, AM2, FM2+, FM2, FM1

Wie angesprochen, kann ein zweiter Lüfter montiert werden. Shadow Wings 2 Lüfter waren zwar zum Testzeitpunkt vorrätig, allerdings gibt es kein Retail-Modell, dass dem verbauten entspricht. Ein Test wurde daher nicht vorgenommen.

Montage auf Sockel AM4

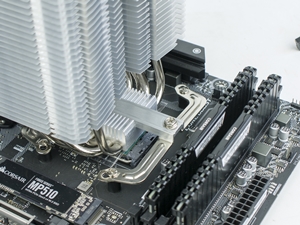

Die Montage braucht eigentlich nicht viele Worte. Man könnte sich die Schritte auch einfach beim be quiet! Dark Rock 4 anschauen. Der Volständigkeit werden sie dennoch aufgeführt. Es wird beim Sockel AM4 von AMD die serienmäßige Backplate. Um diese weiter nutzen zu können, müssen zuvor die beiden Streben auf der Vorderseite entfernt werden. Auf die herausstehenden Zapfen der Backplate werden die schwarzen Kunststoffhülsen gelegt. Da diese nicht von selbst halten, ist es von Vorteil, wenn man das Board in eine waagerechte Lage versetzt. Auf die Hülsen werden die Brücken aufgelegt und mit den passenden Schrauben fixiert. Nun kann man schon den Kühler mit eingelegter Montage-Brücke aufsetzen. Die vordere Schraube zum Anziehen kann man sehr gut erreichen, für die hintere braucht es den Schraubendreher. Man muss diesen nämlich durch das Loch im Top führen runter bis zur Schraube. Mit hohem VRM-Kühler kann es dabei schon zu Problemen kommen, die Schraube einzusetzen. Hier muss man im Einzelfall immer selbst vorher gucken. Die Freiheiten sind auf dem MSI B450 Tomahawk Max in alle Richtungen gegeben. Konflikte gibt es also nicht.

Montage auf Sockel 2066

Die Montage auf dem Sockel 2066 von Intel gestaltet sich wieder sehr einfach. Zum Einsatz kommen spezielle Abstandshalter, welche einfach in den Sockel eingedreht werden. Auf diese montiert man dann die beiden Brücken. Hier muss man nur drauf achten, dass man die freien Löcher nach innen zeigen lässt. Der Rest erfolgt dann wieder wie beim zuvor genannten Sockel. Da auf der Rückseite ebenfalls RAM-Slots vorhanden sind, ist bei diesem Sockel eigentlich mehr Freiraum vorhanden. Allerdings ist es auch hier ratsam, dass man die Schraube in die Brücke einlegt, bevor man sie unter den Lamellen ablegt. Um RAM-Konflikten aus dem Weg zu gehen, sollte man auf Low-Profile Varianten setzen. Das gilt für alle X299 Platinen und nicht nur das zu sehende MSI Creator X299.

Montage auf Sockel 115X

Die Mainstream-Sockel von Intel benötigen die beiliegende Backplate. Präpariert wird diese mit den Gewindebolzen, welche mit den O-Ringen auf Position gehalten werden und zugleich den Kontakt zum Board verhindern. Auf der Vorderseite werden Gewindehülsen aufgeschraubt. Die folgenden Schritte entsprechen dann wieder den zuvor genannten. Bei den Brücken müssen die freien Löcher diesmal nach außen zeigen. Das bereits genannte Problem mit der hinteren Schraube zeigt sich beim ASUS ROG Maximus XI Gene noch einmal sehr deutlich. Kompatibilitätsprobleme gibt es auf dem sehr speziellem Mainboard aber nicht.

Testsystem vorgestellt: Hardware

Um valide Ergebnisse bei den Kühler-Tests aufzeigen zu können, kommt immer das selbe System zum Einsatz, an welchem keine Veränderung getroffen werden. Die Basis stellt das Corsair Carbide 678C dar. Dieses bietet sehr viel Platz für große Radiatoren oder Luftkühler und ist bereits ab Werk mit drei ML140 Lüftern bestückt. Diese kommen bei den Luftkühler-Tests auch immer zum Einsatz, bei den Tests einer Wasserkühlung wir der Lüfter in der Front demontiert. Zudem wird im Top das Mesh-Gitter eingesetzt, statt der Dämmplatte. Genaueres zum Gehäuse kann man im zugehörigen Test nachlesen.

Eingezogen ist hier ein AMD AM4-System. Konkret befindet sich ein AMD Ryzen 7 1700X mit einer TDP von 95W im Sockel des MSI B450 Tomahawk Max, welcher mit fixierten 3,5GHz bei 1,25V betrieben wird. Dadurch wird die automatische Übertaktung mittels XFR umgangen und dennoch in etwa die typische Wärmeabgabe des Achtkerners erreicht. Der CPU zur Seite steht ein 16GB RAM-Kit. Die beiden Riegel der Corsair Vengeance LPX bauen relativ flach, womit zu keinem Zeitpunkt mit Kompatibilitätsproblemen zu rechnen ist. Damit das Grundsystem als leise bezeichnet werden kann, kümmert sich um die Bildausgabe eine MSI Radeon RX 5700 XT Gaming X, bei welcher sich die Lüfter ohne Grafiklast nicht drehen.

Mit Energie wird das System durch ein Corsair RM650 versorgt. Das Netzteil ist mit einer 80 PLUS Gold Effizienz zertifiziert und mit einem 135mm Lüfter versehen. Dieser springt aber nur dann an, wenn er benötigt wird, ansonsten ist der Energiespender komplett lautlos. Ergänzt wird das Netzteil durch ein Corsair Pro PSU Cable Kit mit einzeln ummantelten Kabeln. Das Betriebssystem nimmt Platz auf einer Corsair MP510 mit 240GB. Durch den Einsatz einer M.2 SSD werden weitere unnötige Kabel eingespart. Neben Windows 10 Pro ist eigentlich nur iCUE und Prime 95 als Software zu nennen. Denn als Lüftersteuerung kommt ein Corsair Commander Pro zum Zuge. Dieser kann Lüfter nicht nur mit PWM oder Spannung Drezahlgenau regeln, sondern bietet zudem auch externe Temperatursensoren. Weiterhin lassen sich in der Software die Temperaturwerte der Hardware darstellen und auch loggen.

Alle Infos zum Test-System sind folgend noch einmal tabellarisch dargestellt, können aber auch im seperaten Artikel noch einmal nachgeschlagen werden.

Das Kühler-Setup |    | |

| Prozessor: | AMD Ryzen 7 1700X | |

| Mainboard: | MSI B450 Tomahawk Max | |

| Storage: | Corsair MP510 240GB | |

| RAM: | 16GB Corsair Vengeance LPX DDR4-3200 | |

| Netzteil: | Corsair RM650 | |

| Grafikkarte: | MSI Radeon RX 5700 XT Gaming X | |

| Gehäuse: | Corsair Carbide 678C | |

| Controller: | Corsair Commander Pro | |

| Wärmeleitpaste | Arctic MX-4 |

Testverfahren Hardware

Damit die CPU in jedem Test gleich beansprucht wird, kommt Prime 95 v29.8b6 mit Custom Einstellungen zum Einsatz. Gewählt wird 8K FFT, was die höchste Heizleistung erzeugt. Zudem wird immer der gleiche Speicherbereich getestet, also ein Haken bei FFTs in-place gesetzt. AVX2 sowie AVX werden deaktiviert. Die Zeit wird auf 120min eingestellt, sodass genügend Zeit für den Run zur Verfügung steht.

Während die Gehäuselüfter bei 600 U/min fixiert werden, wird die Drehzahl der Lüfter oder die Lüfter auf dem Kühler oder Radiator variiert. Zunächst wird die höchste Drezhalstufe eingestellt und das System eingeheizt. Ändert sich die Temperatur der CPU nicht weiter, wird mit dem Loggen der Messwerte begonnen. Nach etwa einer Minute wird die Drehzahl um 200 U/min gesenkt und diese Stufe wieder so lange beibehalten, bis sich die CPU-Tmeperatur nicht weiter verändert. Auch dieser Zustand wird dann ~1min geloggt. Insgesamt wird der Prozess so lange durchgeführt, bis die Lüfter keine Veränderung mehr zulassen. Zu jeder Zeit wird auch die Raumtemperatur mit zwei externen Sensoren ermittelt und ebenfalls geloggt.

Insgesamt erhält man somit einen Datensatz, aus dem sich die Differenz zwischen Raum- und Prozessor-Temperatur sehr genau bestimmen lässt und das für ein breites Drezahl-Spektrum. Für jede Stufe wird auch der Schalldruckpegel ermittelt, allerdings werden hierfür auch Gehäuselüfter noch weiter gedrosselt und zudem die Front-Tür des Gehäuses geschlossen, welche während des Testdurchlaufs sonst offen steht.

Messwerte: Temperatur

Wie bereits eine Seite zuvor geschrieben, wurden alle Kühler unter identischen CPU-Bedingungen getestet. Die ermittelten Testergebnisse entsprechen ausschließlich denen der Komponenten unseres Testsystems. Abweichende Konfigurationen dieser Hardware-Zusammenstellung haben unausweichliche Änderungen der von uns erzielten und dargestellten Messwerte zur Folge. Neben der Fixierung des Takts sowie der Spannung des Prozessors, wurde auch die Drehzahl der Lüfter im Gehäuse auf 600U/min fixiert, so ergibt sich eine ideale Vergleichsgrundlage aller Modelle.

Am Verlauf des Graphen des be quiet! Shadow Rock 3 erkennt man, dass der Kühler bei geringer Drehzahl sehr gut funktioniert, bei steigender Drehzahl noch einmal zulegt, aber nicht ganz so stark wie manche der Konkurrenten. So entpuppt sich tatsächlich der Dark Rock Slim als direkte Konkurrenz. Anfangs hat der Shadow Rock 3 aufgrund der großeren Kühlfläche und es größeren Finnen-Abstands die Nase vorne, mit steigender Drehzahl zeigt sich aber die Effektivität des Silent Wings 3 Lüfters. Insgesamt gesehen ist die Performance gut, hält aber bspw. nicht mit einem Noctua NHU12A oder be quiet! Dark Rock 4 mit, welche aber auch dem Papier nach stärker sein sollten. Dies gilt ab einer Drehzahl von 800 bis 1000 U/min, davor zeigt er sich schon als potent.

Messwerte: Lautstärke

Gemessen wird mit einem Schallpegelmessgerät "PCE 318" und aus 50 Centimeter Abstand zum linken Seitenteil des Gehäuses. Dabei wird die Front-Tür geschlossen. Die drei im Gehäuse verbauten 140mm Lüfter werden auf 400 U/min fixiert. Die Lüfter auf der Grafikkarte sowie im Netzteil stehen still.

Der be quiet! Shadow Rock 3 entpuppt sich, wie auch der Dark Rock Slim, als wirklich leiser Kühler. Insgesamt bleiben beiden auf einem ähnlichem Niveau, wobei der "Premium"-Kühler immer leicht die Nase vorne hat. Insgesamt ordnet er sich im Feld, bei der reinen Betrachtung der Lauitstärke in Abhänigkeit der Drehzahl aber sehr gut ein. Das liegt zum einen daran, dass ein 120mm Lüfter bei gleiche Geschwindigkeit in der Regel leiser als ein 140mm Lüfter ist, zum anderen trägt aber auch die Konstruktion des Lüfters dazu bei. Aus subjektiver Sicht ist der Lüfter aus dem System bis 800 U/min nicht zu hören. Bei 1000 U/min nimmt man ein minimalen hochfrequenten Ton wahr, aber auch nur wenn man drauf achtet. Ab 1200 U/min fängt der Motor erst an etwas zu brummen, was sich bei der nächsten Stufe noch etwas verstärkt. Insgesamt nimmt man ab hier eher den Motor als das Luftrauschen wahr.

Zusammenhang von Lautstärke und Kühlleistung

Die beiden vorherigen Seiten liefern zwar schon Messwerte, aber so richtig interessant wird es erst, wenn man die Messung der Temperaturen mit den gemesssenen Lautstärke-Werten in Zusammenhang bringt. Hier offenbart sich sozusagen die Effizienz der Kühler. Folgend wird also die Kühlleistung bzw. die Temperaturdifferenz zwischen CPU und Raumluft über der erzeugten Geräuschkulisse aufgetragen.

Wie man auch in dieser Darstellung noch einmal sehen kann, handelt es sich beim Shadow Rock 3 um einen leisen Luftkühler. Die Leistung fällt dabei nicht schlecht aus bzw. leistet er sich erneut einen Zweikampf mit dem Dark Rock Slim. Die teureren oder größeren Kühler können sich natürlich absezten, der be quiet! Dark Rock Pro 4 bspw. auch sehr deutlich. Eine schlechte Wahl ist der getestete Kühler aber keinesfalls, wie sich gezeigt hat.

Fazit

Der be quiet! Shadow Rock 3 zeigt im Testablauf keine Überraschungen. Die Vermutung, dass er eine Konkurrenz zum be quiet! Dark Rock Slim darstellt, hat sich bewahrheitet. Die beiden Kühler liegen in den Disziplinen Lautstärke und Kühlleistung immer auf einem ähnlichen Niveau. Bei geringer Drehzahl geht das Rennen allerdings an den Shadow Rock 3, da er vom größeren Finnen-Abstand profitiert. Mit steigender Drehzahl holt der kleinere Kühler aber auf. An die Leistungsfähigkeit des Silent Wings 3 reicht der Shadow Wings 2 einfach nicht ran. Die Gesamtperformance kann aber als solide bezeichnet werden. Mit einem "besseren" Lüfter wäre vermutlich noch eine bessere Wertung möglich gewesen.

Die Verarbeitung des Kühlers lässt keinen Grund für Kritik zu. Im Vergleich zum Vorgänger fällt die Top-Plate technisch einfacher aus, dafür sind die Heatpipes nun vernickelt. Durch das symmetrische Design hat der Hersteller zudem dafür gesorgt, dass man kein Konflikte mit hohen RAM-Modulen erfährt. Das Montage-System wurde beibehalten, weshalb die Montage eigentlich auch recht simpel ausfällt. Probleme kann es allerdings mit der hinteren Schraube geben, wenn das Mainboard hohe Aufbauten auf der Rückseite besitzt. Problematisch könnte aber die Höhe des Kühlers sein.

Preislich liegt er auf einem ähnlichen Niveau wie der be quiet! Dark Rock Slim, was in Anbetracht der erbrachten Leistung auch okay ist. Im Vergleich mit bspw. dem Cooler Master Hyper 212 Black Edition erscheint der leichte Aufpreis ebenfalls gerechtfertigt. Wirklich günstig ist er mit ~48€ aber nicht.

be quiet! Shadow Rock 3

- vergleichsweise leise

- gute Leistung im unteren Drehzahlbereich

- solide Konstruktion & Verarbeitung

- hohe Kompatibilität

- (realtiv) simples Montage-System

- Lüfter-Motor macht sich leicht bemerkbar bei hoher Drehzahl

- profitiert nur wenig von großer Kühlfläche

- ggf. zu hoch

- "nur" Heatpipe Direct Touch