Mit dem Wraithripper stellte Cooler Master zum Start der AMD Threadripper 2000-Serie einen neuen, sockelspezifischen TR4-Kühler vor. Mit dem Cooler Master MasterAir MA620M hat man nun das Design bzw. Konzept für die restlichen aktuellen Sockel adaptiert. Der neue CPU-Kühler ist ebenfalls sehr groß und hat mit dem Namensvetter MasterAir MA620P eigentlich nur gemeinsam, dass es sich um einen Dual-Tower handelt. Anders als beim genannten Model kommt allerdings nur ein Lüfter zum Einsatz.

Mit dem Wraithripper stellte Cooler Master zum Start der AMD Threadripper 2000-Serie einen neuen, sockelspezifischen TR4-Kühler vor. Mit dem Cooler Master MasterAir MA620M hat man nun das Design bzw. Konzept für die restlichen aktuellen Sockel adaptiert. Der neue CPU-Kühler ist ebenfalls sehr groß und hat mit dem Namensvetter MasterAir MA620P eigentlich nur gemeinsam, dass es sich um einen Dual-Tower handelt. Anders als beim genannten Model kommt allerdings nur ein Lüfter zum Einsatz.

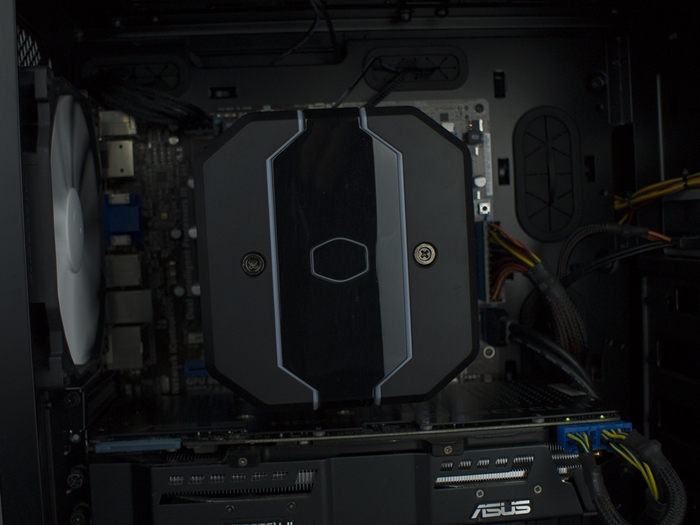

Auf den ersten Blick könnte man beim Cooler Master MasterAir MA620M denken, dass der Hersteller dem Motto "More ist more" gefolgt ist. Doch der Schein trügt ein wenig. Mit 125x165x135mm ist er bpsw. 2mm höher als der be quiet! Dark Rock Pro 4, jedoch weniger ausufernd in die anderen Richtungen (bq DRP4 136x163x146mm). Das liegt vor allem auch am speziellen Design. Ziel sollte scheinbar gewesen sein, einen komplett abgeschlossenen Kühler zu entwickeln. Wenn man es nicht besser wüsste, könnte man sogar meinen, dass es sich um einen passiv-Kühler handelt.

Doch wie beim Cooler Master Wraithripper befindet sich der Lüfter in der Mitte, verborgen zwischen den Finnen sowie den seitlichen Blenden. Im Inneren befindet sich ein Cooler Master MasterFan SF120R, also ein Lüfter mit 120mm Rahmenbreite. Beim größeren Bruder ist es hingegen ein 140mm messendes Modell. Wie auch der Silencio FP120 des Cooler Master Hyper 212 Black Edition, soll der SF120R leise arbeiten, durch das spezielle Rotordesign aber neben einem hohen statischen Druck auch einen hohen Airflow erreichen. Dieser ist auch nötig, wenn man bedenkt durch wie viele Finnen der einzelne Ventilator die Luft bewegen muss. Beim Rahmen setzt man auf den selben wie bei den Mirage-Lüftern der Cooler Master MasterLiquid ML240R Mirage. Durch das Design soll er den statischen Druck auf allen CPU-Kühlern erhöhen, da eine höhere Abdeckung erreicht wird.

Für hohe Kühlleistung wird zudem ein hoher Einsatz an Finnen herangezogen. Damit darunter die Kompatibilität icht leidet, sind auf beiden Seiten im unteren Bereich Einschnitte gemacht worden, sodass Platz für den RAM garantiert wird (~69mm). Die Wärme wird von einer Kupfer-Bodenplatte aufgenommen und über sechs 6mm Heatpipes zu den beiden Türmen geleitet. Der schwarze Lack soll dabei nicht nur einen optischen Nutzen haben, sondern die Kühlleistung weiter steigern. Beim Wechsel vom vernickelten be quiet! Dark Rock Pro 3 zum lackierten Dark Rock Pro 4 konnte ein minimaler positiver Effekt ausgemacht werden, welcher aber auch der Messungenauigkeit zugeordnet werden könnte.

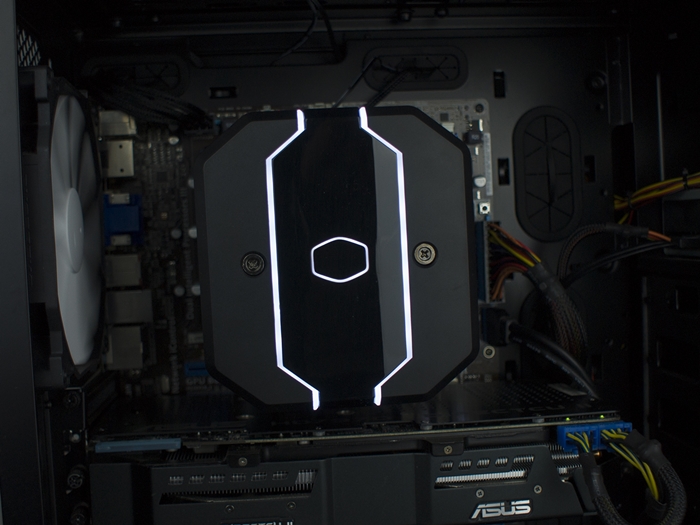

Zwei weitere Gemeinsamkeiten zum Wraithripper finden sich auf der Oberseite wieder. Zum einen hat auch der "kleinere" MA620M ein sogenanntes Lightning Badge erhalten. Dabei handelt es sich um die Beleuchtung, welche sich aus dem Rahmen um die Kunststofffläche sowie das sechseckige Logo zusammengesetzt ist. Die Beleuchtung ist adressierbar und verfügt über den typischen 3-Pin sowie 5V-Stecker. Ein Adapter für Mainboards liegt bei, ebenso ein Controller mit ein paar vorpgroammierten Effekten als auch statischen Farben. Es handelt sich dabei nicht um den multifunktionalen bspw. der Cooler Master MasterLiquid ML240R ARGB, sondern funktioniert nur mittels Tastendruck. Beim gewählten Preis des Kühlers nicht ganz nachvollziehbar. Wie man folgend sieht, ist der Umfang an Beleuchtungs-Effekten jetzt auch nicht gerade atemberaubend. Die zweite Gemeinsamkeit ist die, dass man den Kühler über zwei lange Schrauben auf dem Top am Montage-Kit festschraubt.

Kühlermontage

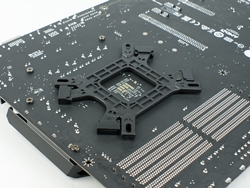

Bei der Montage des Kühlers kommt die selbe Multi-Backplate zum Einsatz wie beim Cooler Master Hyper 212 Black Edition. Das war es aber schon fast mit den Gemeinsamkeiten. Es kommen zwar auch die selben Clips und Gewindestifte zum Einsatz, aber auf der Vorderseite werden andere Muttern zur Fixierung benötigt. Denn es kommen auch andere Brücken zum Einsatz, welche auf dem Board und nicht am Kühler montiert werden. Insgesamt ist es um die Kompatibilität nicht schlecht bestellt. Auf folgenden Sockeln lässt sich der Cooler Master MasterAir MA620M betrieben:

- Intel: LGA2066, LGA2011-v3, LGA2011, LGA1151, LGA1150, LGA1155, LGA1156, LGA1366,

- AMD: AM4, AM3+, AM3, AM2+, AM2, FM2+, FM2, FM1

Für Nutzer des AMD Sockel TR4 bleibt der Cooler Master Wraithripper.

Montage auf Sockel AM4

Nicht wundern, auf dem ersten Bild fehlen die Brücken. Gebraucht werden die abgewinkelten. Die Vorbereitung der Backplatze erfolgt wie üblich bei Cooler Master. Die Stifte werden an der passenden Stelle eingelegt und mit den Kunststoff-Clips gesichert. Beim Sockel AM4 braucht es die äußere der beiden AMD Positionen. Am Board muss man die origianle Backplate entfernen, bevor es weiter gehen kann. Beim Auflegen der Cooler Master-Backplate stellt man mal wieder fest, dass die Bolzen deutlich kleiner als die Löcher sind. Man muss also etwas nach Auge ausrichten. Zur Fixierung braucht es dann die längeren Stehbolzen/Muttern. Die Brücken werden anschließend aufgelegt und mit den kleinen Muttern in Stellung gehalten. Danach kann man schon den Kühler auf die CPU stellen und die beiden Schrauben im Deckel des Kühlers anziehen. Platz gibt es auf dem MSI MPG X570 Gaming Edge WIFI in alle Richtungen ausreichend. Zum ersten PCIe-Slot könnte es aber knapp zur Sache gehen, wenn man eine Grafikkarte mit Backplate einsetzt. Wie man auch sehen kann, kann selbst der hohe Corsair Dominator Platinum RGB verwendet werden.

Montage auf Sockel 2066

Beim Sockel 2066 geht die Montage insgesamt am schnellsten von Statten. Hier braucht es nur die speziellen Gewindestifte, welche man direkt in den Sockel schraubt. Danach kann man schon die Intel Brücken (gerade) auflegen und mit den Muttern fixieren. Der letzte Schritt ist dann schon das Auflegen und anschrauben des Kühlers. Auch beim MSI Creator X299 ist der Platz zum ersten Slot sehr knapp bemessen und das auch schon ohne Backplate auf der Grafikkarte. Beim RAM gibt es hingegen keine Probleme, sodass man auch eine Vollbestückung in allen acht DIMM-Slots fahren könnte.

Montage auf Sockel 115X

Die Montage auf den Intel-Mainstream-Sockeln ist wie ein Mix aus beiden vorherigen Methoden. Es kommt wieder die Backplate zum Einsatz, aber natürlich mit den Intel Löchern. Hier muss man auf die richtige Stellung achten (Mitte), welche sich aber auch anschließen noch ändern lässt. Fixiert wird die Backplate auch hier mit den langen Stechbolzen auf welche man anschließen die beiden geraden Brücken auflegt und sie mit den kleinen Muttern fixiert. Danach kann man schon den Kühler selbst montieren. Beim Platz sieht es auf dem ASUS ROG Maximus XI Gene bei den drei Probanden am besten aus. Beim RAM geht es zwar eng zu, es kommt aber nicht zur Berührung. Zum ersten PCIe Slot ist hingegen ausreichend Platz vorhanden, auch mit dicker Backplate.

Insgesamt geht die Montage einfach von der Hand, vor allem weil alles sehr gut erreichbar oder vorbereitbar ist. Zudem lassen die Kits nicht daran zweifln, dass man das hohe Gewicht von ~1,6kg (MESSEN) nicht vernünftig halten könnte.

Testsystem vorgestellt: Hardware

Um valide Ergebnisse bei den Kühler-Tests aufzeigen zu können, kommt immer das selbe System zum Einsatz, an welchem keine Veränderung getroffen werden. Die Basis stellt das Corsair Carbide 678C dar. Dieses bietet sehr viel Platz für große Radiatoren oder Luftkühler und ist bereits ab Werk mit drei ML140 Lüftern bestückt. Diese kommen bei den Luftkühler-Tests auch immer zum Einsatz, bei den Tests einer Wasserkühlung wir der Lüfter in der Front demontiert. Zudem wird im Top das Mesh-Gitter eingesetzt, statt der Dämmplatte. Genaueres zum Gehäuse kann man im zugehörigen Test nachlesen.

Eingezogen ist hier ein AMD AM4-System. Konkret befindet sich ein AMD Ryzen 7 1700X mit einer TDP von 95W im Sockel des MSI B450 Tomahawk Max, welcher mit fixierten 3,5GHz bei 1,25V betrieben wird. Dadurch wird die automatische Übertaktung mittels XFR umgangen und dennoch in etwa die typische Wärmeabgabe des Achtkerners erreicht. Der CPU zur Seite steht ein 16GB RAM-Kit. Die beiden Riegel der Corsair Vengeance LPX bauen relativ flach, womit zu keinem Zeitpunkt mit Kompatibilitätsproblemen zu rechnen ist. Damit das Grundsystem als leise bezeichnet werden kann, kümmert sich um die Bildausgabe eine MSI Radeon RX 5700 XT Gaming X, bei welcher sich die Lüfter ohne Grafiklast nicht drehen.

Mit Energie wird das System durch ein Corsair RM650 versorgt. Das Netzteil ist mit einer 80 PLUS Gold Effizienz zertifiziert und mit einem 135mm Lüfter versehen. Dieser springt aber nur dann an, wenn er benötigt wird, ansonsten ist der Energiespender komplett lautlos. Ergänzt wird das Netzteil durch ein Corsair Pro PSU Cable Kit mit einzeln ummantelten Kabeln. Das Betriebssystem nimmt Platz auf einer Corsair MP510 mit 240GB. Durch den Einsatz einer M.2 SSD werden weitere unnötige Kabel eingespart. Neben Windows 10 Pro ist eigentlich nur iCUE und Prime 95 als Software zu nennen. Denn als Lüftersteuerung kommt ein Corsair Commander Pro zum Zuge. Dieser kann Lüfter nicht nur mit PWM oder Spannung Drezahlgenau regeln, sondern bietet zudem auch externe Temperatursensoren. Weiterhin lassen sich in der Software die Temperaturwerte der Hardware darstellen und auch loggen.

Das Kühler-Setup |    | |

| Prozessor: | AMD Ryzen 7 1700X | |

| Mainboard: | MSI B450 Tomahawk Max | |

| Storage: | Corsair MP510 240GB | |

| RAM: | 16GB Corsair Vengeance LPX DDR4-3200 | |

| Netzteil: | Corsair RM650 | |

| Grafikkarte: | MSI Radeon RX 5700 XT Gaming X | |

| Gehäuse: | Corsair Carbide 678C | |

| Controller: | Corsair Commander Pro | |

| Wärmeleitpaste | Arctic MX-4 |

Testverfahren Hardware

Damit die CPU in jedem Test gleich beansprucht wird, kommt Prime 95 v29.8b6 mit Custom Einstellungen zum Einsatz. Gewählt wird 8K FFT, was die höchste Heizleistung erzeugt. Zudem wird immer der gleiche Speicherbereich getestet, also ein Haken bei FFTs in-place gesetzt. AVX2 sowie AVX werden deaktiviert. Die Zeit wird auf 120min eingestellt, sodass genügend Zeit für den Run zur Verfügung steht.

Während die Gehäuselüfter bei 600 U/min fixiert werden, wird die Drehzahl der Lüfter oder die Lüfter auf dem Kühler oder Radiator variiert. Zunächst wird die höchste Drezhalstufe eingestellt und das System eingeheizt. Ändert sich die Temperatur der CPU nicht weiter, wird mit dem Loggen der Messwerte begonnen. Nach etwa einer Minute wird die Drehzahl um 200 U/min gesenkt und diese Stufe wieder so lange beibehalten, bis sich die CPU-Tmeperatur nicht weiter verändert. Auch dieser Zustand wird dann ~1min geloggt. Insgesamt wird der Prozess so lange durchgeführt, bis die Lüfter keine Veränderung mehr zulassen. Zu jeder Zeit wird auch die Raumtemperatur mit zwei externen Sensoren ermittelt und ebenfalls geloggt.

Insgesamt erhält man somit einen Datensatz, aus dem sich die Differenz zwischen Raum- und Prozessor-Temperatur sehr genau bestimmen lässt und das für ein breites Drezahl-Spektrum. Für jede Stufe wird auch der Schalldruckpegel ermittelt, allerdings werden hierfür auch Gehäuselüfter noch weiter gedrosselt und zudem die Front-Tür des Gehäuses geschlossen, welche während des Testdurchlaufs sonst offen steht.

Messwerte: Temperatur

Wie bereits eine Seite zuvor geschrieben, wurden alle Kühler unter identischen CPU-Bedingungen getestet. Die ermittelten Testergebnisse entsprechen ausschließlich denen der Komponenten unseres Testsystems. Abweichende Konfigurationen dieser Hardware-Zusammenstellung haben unausweichliche Änderungen der von uns erzielten und dargestellten Messwerte zur Folge. Neben der Fixierung des Takts sowie der Spannung des Prozessors, wurde auch die Drehzahl der Lüfter im Gehäuse auf 600U/min fixiert, so ergibt sich eine ideale Vergleichsgrundlage aller Modelle.

"Masse ist Macht" trifft beim Cooler Master MasterAir MA620M nicht zu, wie man bei der reinen Betrachtung der Leistung sehen kann. Im Testfeld ordnet er sich mehr oder weniger ganz hinten ein und wird dabei sogar von deutlich kleineren und vor allem günstigeren Kühlern wie bspw. dem Cooler Master Hyper 212 Black Edition überholt. Besonders "erschreckend" ist der Abstand zu den anderen Dual-Towern wie dem be quiet! Dark Rock Pro 4 und Zalman CNPS20X. Bei 800 U/min beträgt er über 25°C, wobei dies auch jeweils zwei Lüfter einsetzen. Dennoch enttäuscht der Kühler hier.

Messwerte: Lautstärke

Gemessen wird mit einem Schallpegelmessgerät "PCE 318" und aus 50 Centimeter Abstand zum linken Seitenteil des Gehäuses. Dabei wird die Front-Tür geschlossen. Die drei im Gehäuse verbauten 140mm Lüfter werden auf 400 U/min fixiert. Die Lüfter auf der Grafikkarte sowie im Netzteil stehen still.

Bei der Geräuschkulisse schwimmt der Cooler Master MasterAir MA620M etwas oberhalb des Noctua NH-U12A, liegt aber unterhalb des Corsair A500. Eigentlich könnte man erwarten, dass die innenliegende Position des einzelnen Lüfters für eine Dämpfung sorgen sollte. Vor allem sollte er eigentlich auf einem ähnlichen Niveau wie der Hyper 212 Black Edition liegen, da sich die Lüfter schon ähneln. Etwas kurios ist es auch, dass bei 1800 U/min ein leichter Knick nach unten festgestellt wurde. Auch nach mehrfachem Messen wurde dieser bestätigt.

Zusammenhang von Lautstärke und Kühlleistung

Die beiden vorherigen Seiten liefern zwar schon Messwerte, aber so richtig interessant wird es erst, wenn man die Messung der Temperaturen mit den gemesssenen Lautstärke-Werten in Zusammenhang bringt. Hier offenbart sich sozusagen die Effizienz der Kühler. Folgend wird also die Kühlleistung bzw. die Temperaturdifferenz zwischen CPU und Raumluft über der erzeugten Geräuschkulisse aufgetragen.

Da Leistung und Lautstärke für sich schon keine Spitzenleistung attestierten, fällt auch die Kombination der beiden Messwerte eher schlecht aus. Insgesamt rangiert der MasterAir MA620M auf einem ähnlichem Level wie der Hyper 212 Black Edition bzw. zum großteil schlechter. Erst mit höherem Geräuschpegel kann der günstigere Kühler üebrholt werden. Allerdings bleibt der Abstand zu den anderen Kühlern weiterhin bestehen. Den be quiet! Shadow Rock 3 schlägt er bspw. nur minimal bei voller Drehzahl, bei welcher er aber auch über 5dBA lauter ist.

Fazit

Geht man mit dem Cooler Master MasterAir MA620M hart ins Gericht, dann kann man schon von einem "Fail" sprechen. Denn die Auslegung als Dual-Tower sollte eigentlich dafür sprechen, dass man mit einer hohen Leistung zu rechnen hat. Dem ist hier allerdings nicht so. Der M620M erreicht trotz größerer Kühlfläche und zwei zusätzlichen Heatpipes sowie einer Bodenplatte nur teilweise die Werte des günstigen Cooler Master Hyper 212 Black Edition, geschweige denn nur annähernd die Werte von Zalman CNPS20X oder eines be quiet! Dark Rock Pro 4. Das wäre ja alles noch nicht so wild, würde der Preis nicht so hoch ausfallen. Denn mit den ~100€ rangiert der Cooler Master Kühler sogar oberhalb der genannten Dual-Tower. Ja, optisch mag er den Einen oder Anderen durch den Einsatz der RGB-Beleuchtung etwas mehr ansprechen, aber auch hier gibt es Kritik. Denn man legt dem Luftkühler nicht den digitalen RGB-Controller bei, welcher bei den AiOs wie der Cooler Master MasterLiquid ML240M Mirage beiliegt, sondern einen sehr einfachen mit Taste und definierten Effekten bzw. Farben.

Lichtblicke gibt es aber auch. So konnten am vorliegenden Sample keinerlei Verarbeitungsmängel gefunden werden und das gesamte Konstrukt wirkt massiv und wertig. Das gilt auch für das Montage-Material. Bis auf den Sockel TR4 werden alle aktuellen unterstützt und es kam aufgrund der Aussparungen an der Unterseite auch zu keinen Konflikten mit Boards oder dem RAM. Selbst der hohe Corsair Dominator Platinum RGB kann hier eingesetzt werden. Die Montage selbst fällt auch recht simpel aus. Im unteren Drehzahlbereich bis 1000 U/min arbeitet er zudem echt sehr leise, kann aber auch laut, wenn man den Lüfet von der Leine lässt.

In der Summe lässt sich sagen, dass man beim Cooler Master MasterAir MA620M eigentlich nur die Optik bezahlen lässt. Mit beinahe 100€ ist der Aufpreis zu einem anderen Luftkühler mit besser Leistung aber eindeutig massiv zu hoch. Zur Erinnerung: Man könnte sich alternativ auch die Silvestone Permafrost PF240 mit ebenfalls interessanter Optik und besserer Leistung leisten oder eben einen der "Premium-Luftkühler".

Cooler Master MasterAir MA620M