Die Arctic Liquid Freezer II 240 hat schon ein Weilchen auf sich warten lassen, hat der Vorgänger bereits ~4 Jahre auf dem Buckel. Das Konzept der All-In-One-Wasserkühlung wurde jedoch kräftig umgekrempelt. Statt Sandwich-Belüftung, kommen die druckstarken Arctic P12 PWM zum Einsatz, welche auf einem dickeren Radiator hausen. Zudem setzt der Hersteller einen 40mm Lüfter ein, der sockelnahe Bauteile kühlen soll.

Die Arctic Liquid Freezer II 240 hat schon ein Weilchen auf sich warten lassen, hat der Vorgänger bereits ~4 Jahre auf dem Buckel. Das Konzept der All-In-One-Wasserkühlung wurde jedoch kräftig umgekrempelt. Statt Sandwich-Belüftung, kommen die druckstarken Arctic P12 PWM zum Einsatz, welche auf einem dickeren Radiator hausen. Zudem setzt der Hersteller einen 40mm Lüfter ein, der sockelnahe Bauteile kühlen soll.

Die bereits genannten Unterschiede sind jedoch nicht die einzigen. Eigentlich ist nichts beim Alten geblieben. Das fängt schon damit an, dass die Wasserkühlung wie folgend zu sehen im Karton vorzufinden ist. Die beiden Lüfter sind also bereits verschraubt und auch die Verkabelung ist damit eigentlich schon komplett abgeschlossen. Die Kabel der Lüfter verlaufen im neuartigen Sleeve. Zuvor hatte man die Schläuche "blank" präsentiert. Insgesamt gefällt der Schritt schon, über die Optik des Sleeves lässt sich aber natürlich streiten. Zudem ist es am vorliegenden Sample etwas ausgefranst und es lassen sich Stellenweise Abdrücke von Kabelbindern ausmachen. Weiterhin hat sich der Hersteller zu einer Schlauchlänge von 45cm entschieden, was für große Gehäuse ein Vorteil sein kann. Allerdings sind sie nicht gerade flexibel und auch die Anschlüsse lassen keine Bewegung zu. Selbst im verwendeten Phanteks Enthoo Luxe stoßen die Schläuche dadurch gegen das Seitenteil, da sie sich selbst ihren Weg suchen.

Besonders auffällig ist aber die neu-gestaltete Kühler-Einheit. Hier kommt keine Massenware von Asetek oder Cooltek zum Einsatz, sondern eine Eigenentwicklung. Die Pumpe ist PWM geregelt und arbeitet in einem Bereich von 800 bis 2000 U/min. Von der PWM-Regelung verspricht sich der Hersteller einen noch ruhigeren Lauf im Idle sowie eine Energieeinsparung. Mit 1 bis 2,7W (= max. 0,225A) für Pumpe und 40mm-Lüfter spricht allerdings auch bei Vollast für eine sehr hohe Effizienz. Die braucht es aber auch, da alle Komponenten der AiO-Wasserkühlung nur mittels einem 4-Pin Stecker versorgt werden. Das bedeutet jedoch auch, dass ein eingehendes PWM-Signal auch alle Drehzahlen gleichzeitig ansprechen muss. Der 40mm-Lüfter kann also nicht separat geregelt werden. Was das Design der Einheit angeht, lässt sich erneut streiten. Durch die sehr spezielle Optik könnte die Kühlung polarisieren, auch wenn man sich bei den Farben zurückhält und keine Beleuchtung verbaut.

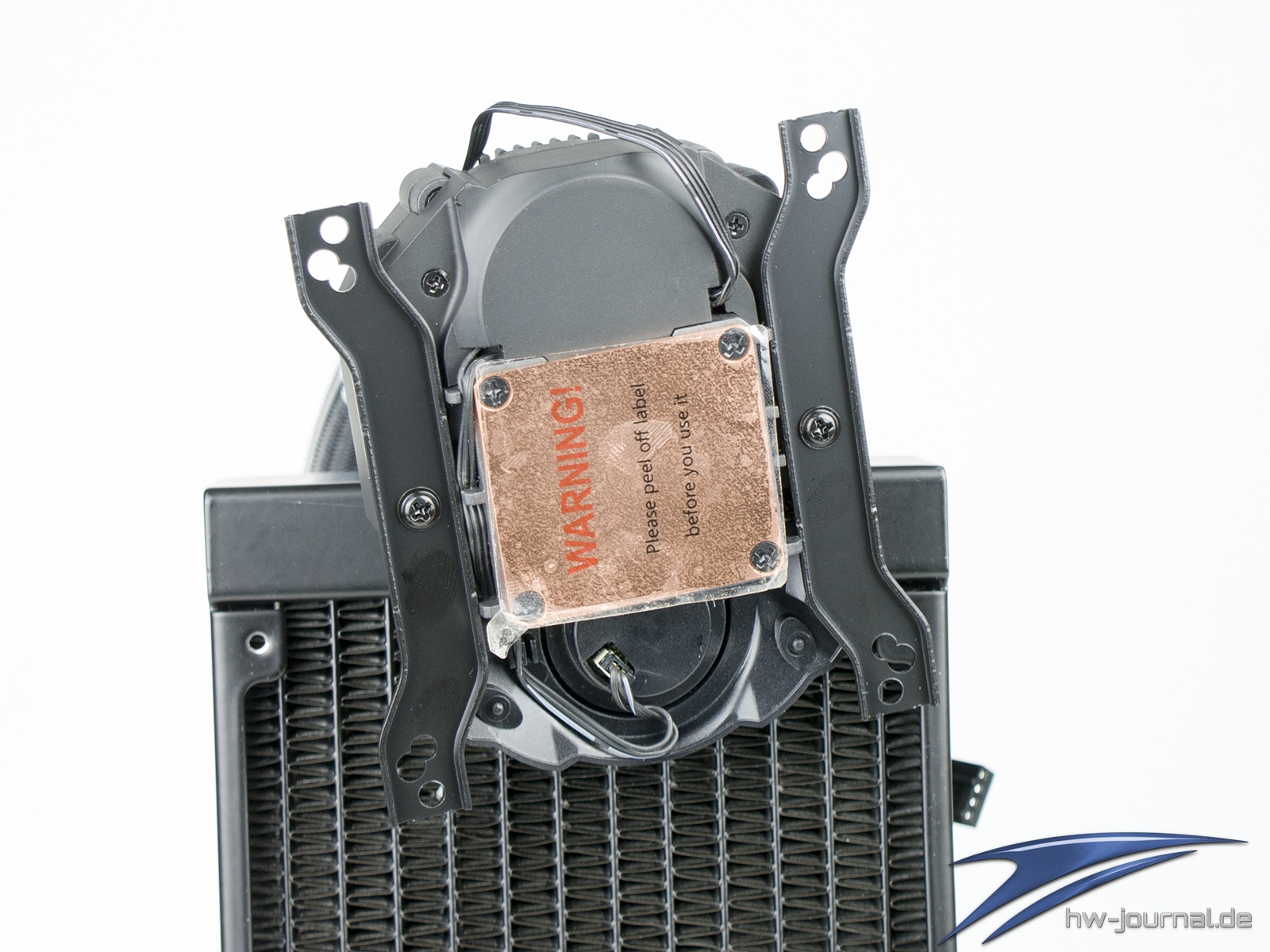

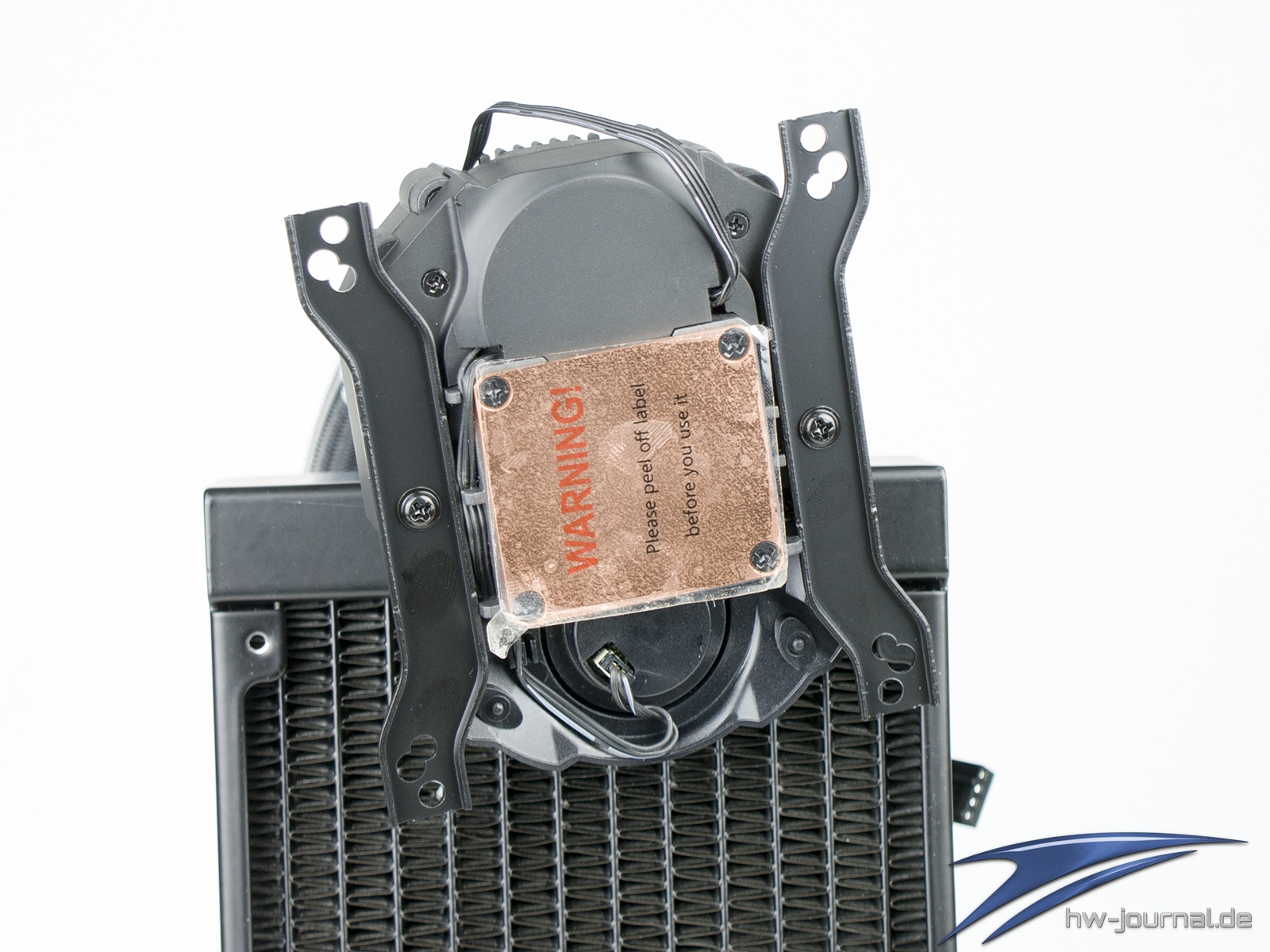

An der Unterseite sieht man noch einmal deutlich, dass es sich nicht um eine Asetek-Pumpe handelt. Zum Einsatz kommt eine quadratische Bodenplatte aus Kupfer, welche per Skiving-Verfahren feine Micro-Finnen erhält (siehe z. B. Corsair XC7 RGB). Weiterhin lässt sich erkennen, dass ein eigenes Montage-System zum Einsatz kommt. Wie man auf der folgenden Seite sehen kann, weist dieses Ähnlichkeiten zum Arctic Freezer 34 eSports DUO auf. Auch hier unterscheidet man sich also deutlich vom Vorgänger. Zudem lässt sich auch erkennen, dass man den kleinen Lüfter auch von der Stromversorgung trennen könnte, sollte man diesen nicht nutzen wollen.

Der Radiator an sich eher unspektakulär, allerdings weiß er in einem Punkt dann doch etwas aufzufallen. Man spart bei Arctic nicht an Kühlfläche und zwar, indem man die Dicke im Vergleich zu anderen AiO-Kühlungen erhöht. 38mm misste er inklusive Gehäuse, was zu den sonst üblichen 30mm schon ein deutlicher Unterschied ist. Hier braucht es also druckstarke Lüfter, um einen Vorteil aus dieser Bauweise zu ziehen. Die Schläuche sitzen auch hier in optisch identischen Anschlüssen bzw. Verkleidungen und befinden sich vergleichsweise dicht beieinander.

Dadurch, dass die Vorkammern beinahe gleich tief bauen, sitzen die Schläuche sehr dicht am Lüfter. Vorteil für deren Anschluss ist folgender, dass das zugehörige Kabel nur recht kurz in Erscheinung tritt. Das liegt aber auch daran, dass Arctic ab Werk ein sehr akurates Kabelmanagement anwendet. Bei den beiden Lüftern handelt es sich um die Arctic P12 PWM. Sie arbeiten wie die Serienmodelle mit 200 bis 1800 U/min und sollen dabei lediglich 0,3 Sonne an den Tag legen. Auf dem Arctic Freezer 34 eSports DUO haben sie in Form des BioniX P12 zumindest überzeugt. Ihre Leistungsaufnahme liegt bei 0,08A, sodass man inklusive Pumpe bei 0,385A landet, was jeder Fan-Header von aktuellen Boards stemmen können sollte.

Lieferumfang

Der Lieferumfang hält keine Bonbons parat, sondern ist auf nötigste begrenzt. Eine gedruckte Anleitung wird nicht geliefert, das erreichen via QR-Code lief allerdings reibungslos ab. Vor allem beim Intel Sockel 1151 sollte man sich vorher erkundigen, wie man weiter unten sieht. Bis auf die Backplate ähnelt das Set auch dem Arctic Freezer 34 eSports DUO. Hier ist sie nun massiv aus Metall, statt des quadratischen Kunststoff-Rahmens.

Montage des Kühlers auf dem Intel Sockel 2066

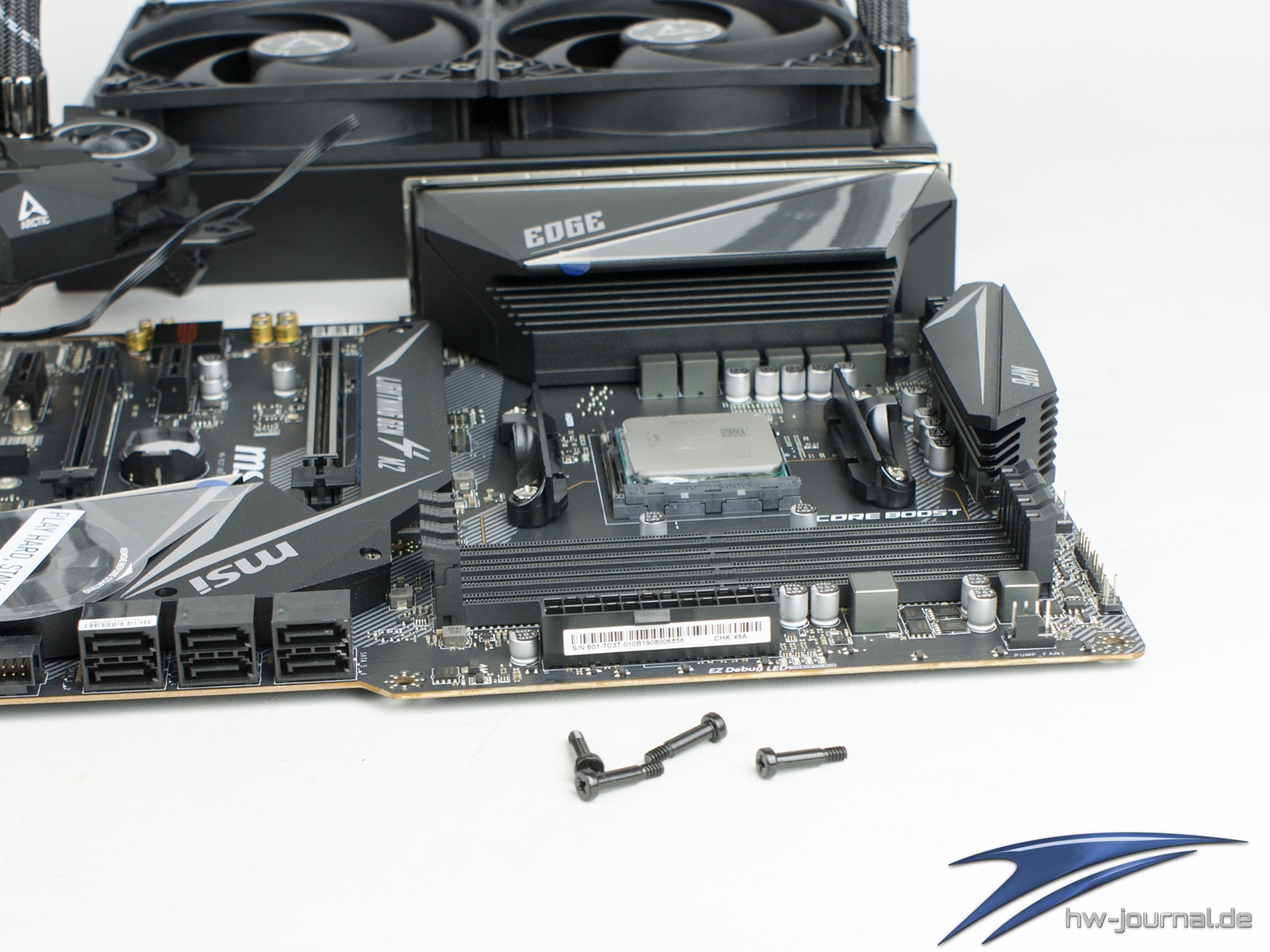

Für die Montage auf dem Intel Sockel 2066 musste das MSI Creator X299 herhalten. Benötigt wird bei diesem Sockel recht wenig des Packungsinhalts. Den Anfang macht die Vorbereitung der Pumpe. hier werden die beiden Brücke angeschraubt, sodass die Enden nach außen zeigen. Danach kann man bereits die Schrauben in den Sockel schrauben und den Kühler auflegen. Mit den Muttern wird er letztendlich fixiert. Die Ausrichtung macht hier in der gezeigten Variante Sinn, da die Spannungswandler bei diesem Sockel sich immer über diesem befinden. Hat der Lüfter einen Effekt, sollte er somit am größten ausfallen. In alle Richtungen bleibt dabei genügend Platz.

Montage des Kühlers auf dem Intel Sockel 115X

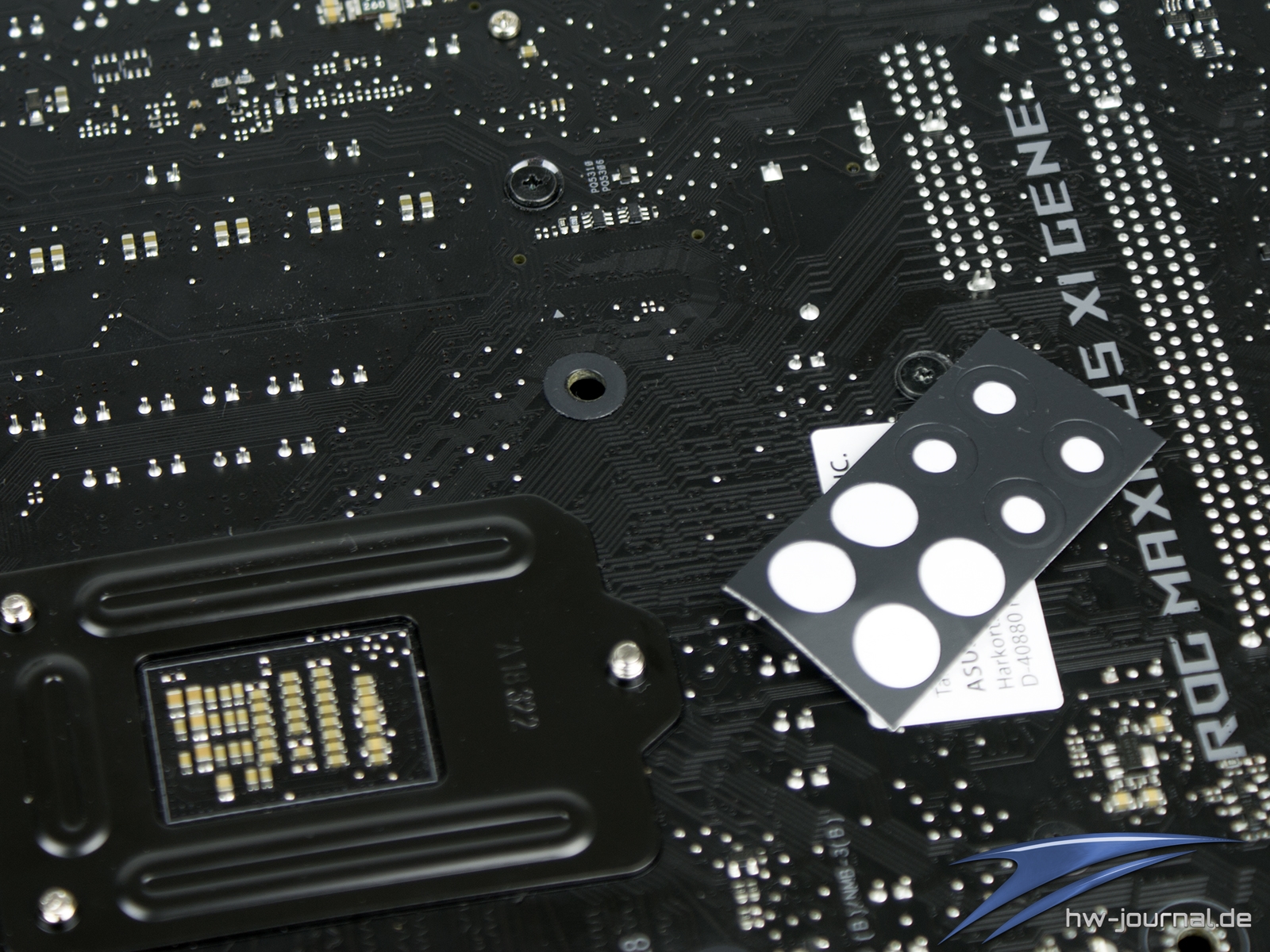

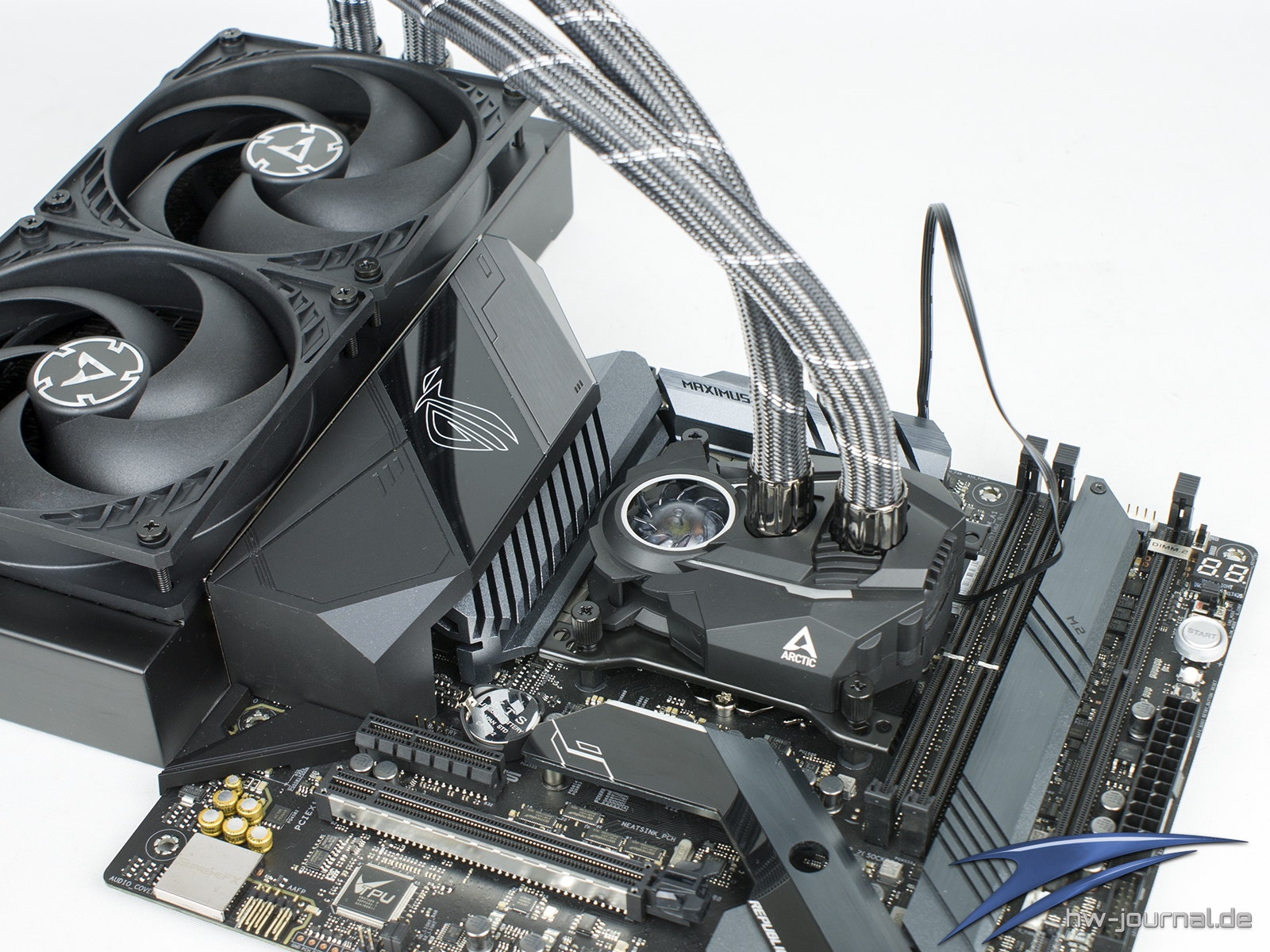

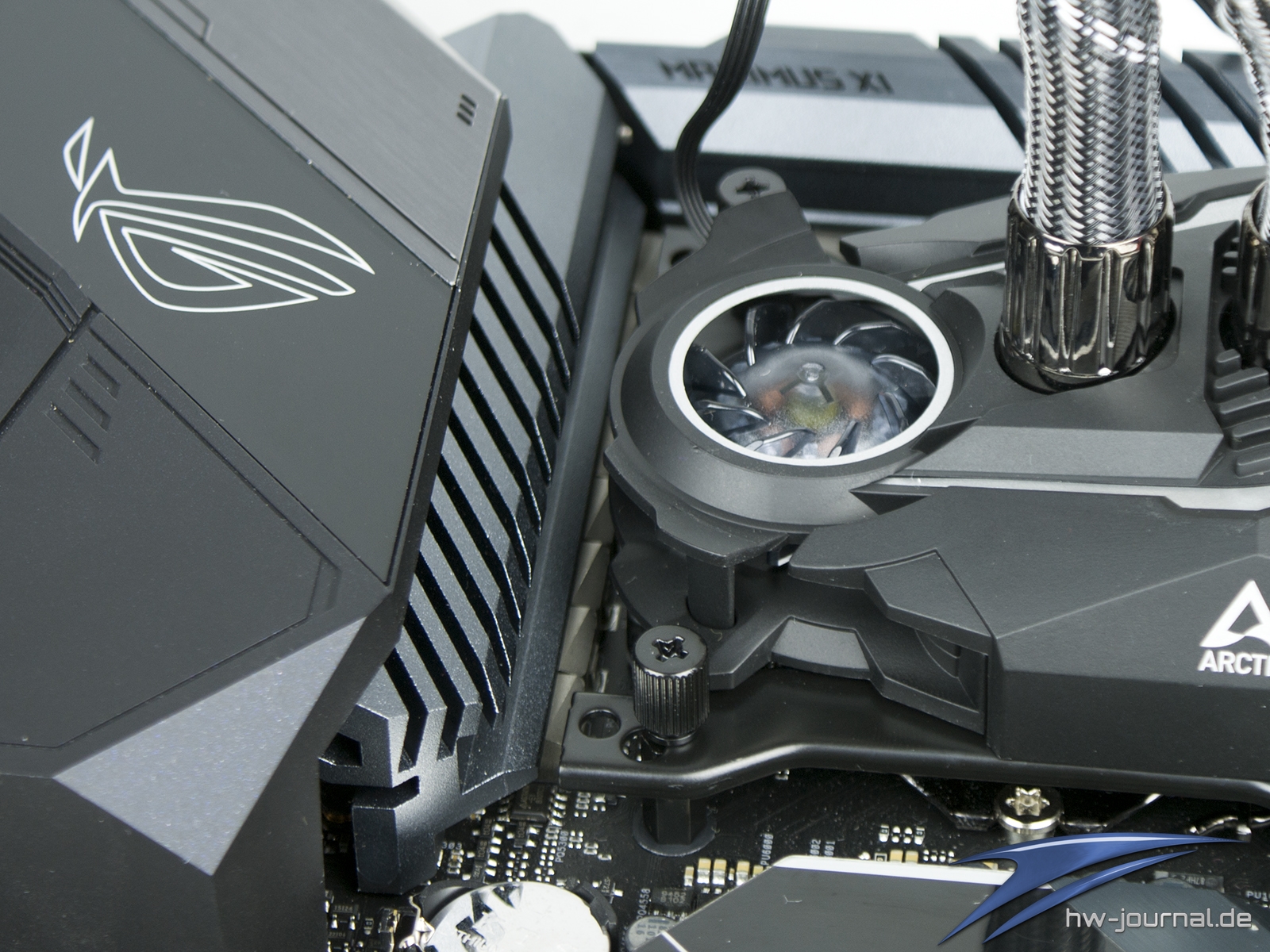

Beim Sockel Intel 115X braucht es etwas mehr Vorbereitung und Equipment aus dem Karton. Exemplarisch wurde der Kühler auf dem ASUS ROG Maximus XI Gene montiert. Die Vorbereitung des Kühlers ist die selbe wie zuvor gezeigt. Danach kommt ein spezieller Schritt. Um die Bohrungen des Sockels werden die "Unterlegscheiben" aufgeklebt. Danach kommt erst die Backplate zum Einsatz, wobei man auf ihre Orientierung achten muss. Auf der Front werden ebenfalls die "Sticker" um die Bohrungen angebracht. Hat man das erledigt, kann man die Stehbolzen einschrauben. Danach kann man den Kühler schon auflegen und festschrauben. Zuvor muss man sich jedoch für eine Ausrichtung entscheiden. Bei fast allen Mainboards dieser Sockel sind die "wichtigen" Spannungsphasen links vom Sockel. Demnach würde eine Ausrichtung des Lüfters hierhin am meisten Sinn ergeben. Beim vorliegenden Maximus XI Gene wäre das nicht so wichtig, da die VRM-Kühler mit einer Heatpipe verbunden sind. Zudem zeigt sich, dass der Platz zu den RAM-Slots recht knapp wird.

Montage des Kühlers auf dem AMD Sockel AM4

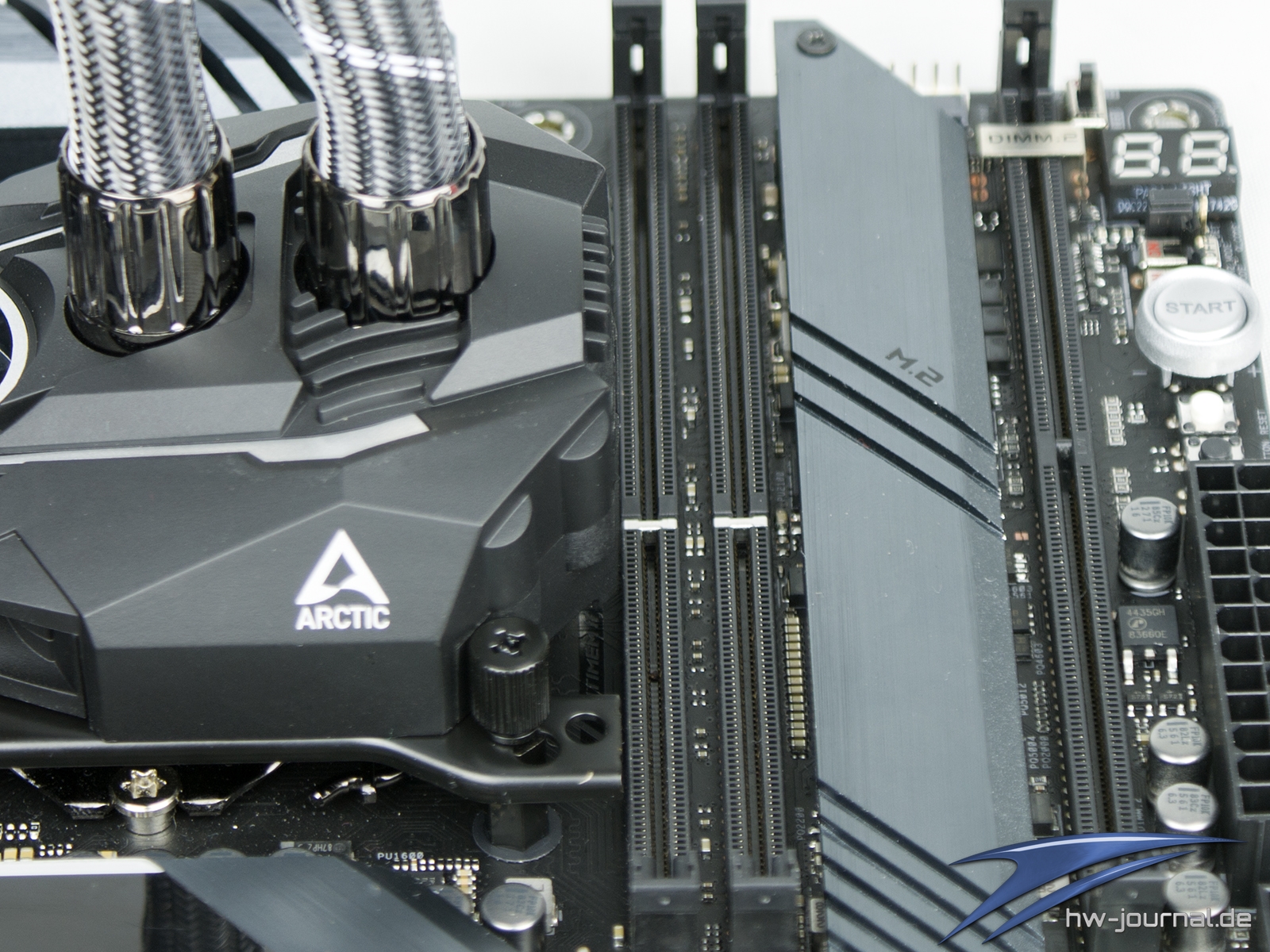

Die Montage der Kühlung auf dem Sockel AM4 findet auf dem MSI MPG X570 Gaming Edge WiFi statt. Hier braucht es auch wieder nur die beiden Brücken, die beiden zugehörigen Schrauben sowie vier längere für die Sockelmontage. Genutzt wird hier nämlich die AMD-Backplate. Damit dies auch fachgerecht funktioniert, müssen zuvor die beiden Brücken auf der Vorderseite demontiert werden. Den Kühler bereitet man vor, indem man die beiden Brücken mit den Enden nach innen befestigt. Hat man die Vorkehrungen getroffen, kann man den Kühler auflegen. Da keine Führungen vorhanden sind, gelingt die Befestigung im Gehäuse evtl. etwas schwieriger. Sobald man zwei Schrauben über Kreuz vorgedreht hat, geht der Rest dann aber einfach von der Hand. Fest ist der Kühler, wenn man die Schrauben bis zum Anschlag festgezogen hat. Die Ausrichtung lässt bei diesem Sockel weniger Freiheiten zu als bei den Intel Sockeln. Entweder Lüfter nach oben oder nach unten. Nach oben macht aber auch hier nur bedingt Sinn, da sich hier meistens nur die SoC-Spannungsphasen befinden, welche eigentlich nicht so heiß werden. Dreht man ihn nach unten, könnte er ggf. eine M.2 SSD etwas Luft zufächern.

An sich gestaltet sich die Montage auf allen drei Sockeln nicht wirklich schwer, aber es gibt auch Kritik. Beim AMD Sockel muss man nur etwas nach der korrekten Position suchen, da keine Führung gegeben ist. Beim Sockel 115X hingegen sind die "Sticker" etwas nervend. Auf der Rückseite geht's noch sehr leicht, auf der Vorderseite können umgebende Bauteile das Aufbringen schon erschweren. Zudem ist eine Nutzung auf einem anderen Board damit verbunden, dass man die Kleber wieder löst und erneut aufbringt. Beim kurzen Test ging das schon nicht leicht und hinterließ sichtbare Spuren an den Scheiben. Wie es aussieht, wenn sie länger befestigt sind, können wir nicht beurteilen. Weitere Kritik gibt es dafür, dass sowohl beim Sockel AM4 als auch beim Sockel 115X die Schrauben bzw. Muttern gegenüber des Lüfters am Gehäuse der Pumpe scheuern. Hier hätte es gerne ein klein wenig mehr Freiraum geben dürfen.

Testsystem vorgestellt: Hardware

Unser komplettes Testszenario haben wir im seperaten Artikel nochmals aufgelistet. Nachfolgend nochmal ein kurzer Abriss des Ganzen. Beginnen wir zuerst mit dem reinen Hardware-Part. Unsere Wahl beim Gehäuse fiel folgerichtig auf das Phanteks Enthoo Luxe, da diese eine schier unendliche Anzahl von Montagemöglichkeiten für Lüfter und Kühler bietet. Gestellt wurde das Gehäuse von unserem Partner Caseking. Als einer der wenigen ATX-Gehäuse am Markt, kann es im Auslieferungszustand und ohne weitere Anpassung, Radiatoren mit einer Größe von bis zu 360 Millimeter aufnehmen. Also genau richtig für kommende All-in-One-Kühlungen.

Trotz der scheinbaren Größe wird mit dem Phanteks Luxe ein Gehäusetyp dargestellt, welcher als guter Richtwert für die meisten Leser angesehen werden kann. Neben all den praktikablen Funktionen, bietet das Gehäuse auch einiges fürs Auge. Im Inneren wurde alles auf maximale Flexibilität getrimmt, so dass der Kühlerwechsel ohne weiteres von Statten gehen kann. Das hervorragende Kabelmanagement tut sein Übriges dazu bei.

Die Steuerung aller Lüfter wird von einer Scythe Kazemaster übernommen. Die Lüfterumdrehungen sind ebenfalls fixiert, dazu aber später mehr. Für die erste Montage stand der Noctua NH-D15 Modell. CPU-Kühler können im Übrigen mit einer Gesamthöhe von bis zu 193 Millimeter verbaut werden – also mehr als genügend Platz. Als Gehäuselüfter verwenden wir die ab Werk verbauten Phanteks Lüfter in der Front (200mm), auf der Rückseite (140mm) und im hinteren Top-Bereich (140mm).

Intel Z77 Wakü-Hardware Setup |    | |

| Prozessor: | Intel Core i5-2500K (Retail) | |

| Mainboard: | ASUS P8Z77-V LE | |

| Storage: | WD Caviar Blue 320GB (WD3200AAJS) | |

| RAM: | 8GB Kingston HyperX Genesis (KHX1866C9D3K3) | |

| Netzteil: | be quiet! Straight Power 10 - 700W | |

| Grafikkarte: | ASUS HD 7970 DirectCU II | |

| Betriebssystem: | Windows 7 x64 | |

| Grafiktreiber: | - | |

| Wärmeleitpaste | Arctic MX-4 |

Testverfahren Hardware

Die Belastung des Prozessors übernimmt Prime 95 v27.6 (In-place large FFTs), ein forderndes Belastungsprogramm, welches eine recht gleichbleibende Belastung der CPU bietet. Der Prozessor wird 20 Minuten lang belastet, am Ende der Belastungszeit wird für 5 Minuten die Durchschnittstemperatur der CPU-Kerne eins bis vier durch AIDA64 5.20.3400 ermittelt. Die Steuerung der Lüfter realisieren wir mit einem Scythe Kazemaster. Die im Gehäuse beiden im Gehäuse verbauten 140mm Lüfter werden auf 600 U/min fixiert. Die am Kühler verbauten Lüfter regeln wir ebenfalls auf einen Festwert von 1000 U/min herunter.

Aus den in den Testläufen ermittelten Daten errechnen wir dann die Temperatur der CPU in Abhängigkeit zur Umgebungstemperatur. Um realistische Werte "wie man es gewohnt ist" zu bekommen, wurden in den Tabellen jeweils 22 Grad Celsius Umgebungstemperatur hinzugerechnet. Somit sind die Angaben in den Tabellen Grad Celsius Angaben. Natürlich ist auch eine solche Datenmenge nicht vor Messtoleranzen gefeit und so sind Schwankungen, im Bereich von 0,5 Grad Celsius bei den gemessenen Temperaturen möglich.

Messwerte: Temperaturen

Die ermittelten Testergebnisse entsprechen ausschließlich denen der Komponeten unseres Testsystems. Abweichende Konfigurationen dieser Hardware-Zusammenstellung haben unausweichlich Änderungen der von uns erzielten und dargestellten Messwerte zur Folge. Wir messen in zwei Szenarien:

Aufgrund des ähnlichen Konzepts wurde vermutet bzw. vielleicht auch gehofft, dass sich eine ähnliche Leistung wie bei der ASUS ROG Ryujin 240 einstellt. Die Messung bei 3,4GHz ließ daher auch bereits aufhorchen. Lediglich 0,4K hinter der besagten Konkurrenz. Der Vorgänger, die Arctic Liquid Freezer 240 kann sogar um 1,3K abgehängt werden. Das sieht doch schon einmal sehr vielversprechend aus, denn in der Summe gehört sie hier damit zu den besten Wasserkühlungen mit 240mm Radiator. Einen Vorteil kann sie aus dem dickeren Radiator bei der Drehzahl von 1000 U/min aber nicht ziehen.

Diesen erhofften wir uns bei mehr abzuführender Wärme, wurden aber fast schon enttäuscht. Die größere Oberfläche des Radiators zeigte sich auch hier nicht als Vorteil. Der Abstand zur ASUS ROG Ryujin 240 wächst auf 1,7K an, allerdings platziert man sich immer noch mit einem Abstand von 2K vor das Feld aus AiOs mit 240mm Radiatoren. Der Vorgänger entflieht allerdings in ganz andere Sphären. Der Unterschied von 5,6K auf die Liquid Freezer 240 ist schon sehr deutlich. Sicherlich hat die AiO noch Luft nach oben, zumal die Lüfter auch extrem leise arbeiten, wie man auf der folgenden Seite sieht.

Messwerte: Lautstärke

Gemessen wird mit einem Schallpegelmessgerät "PCE 318" und aus 50 Centimeter Abstand zum linken Seitenteil des Gehäuses. Die beiden im Gehäuse verbauten 140mm Lüfter werden auf 600 U/min fixiert. Die am Kühler verbauten Lüfter regeln wir ebenfalls auf einen Festwert von 1000 U/min herunter.

Die Befürchtung, dass der 40mm Lüfter zur Qual wird, hat sich eigentlich bestätigt, was die Messung allerdings nicht zum Vorschein bringt. Die Arctic Liquid Freezer II 240 offenbart sich in der Messung als leiseste Wasserkühlung überhaupt. Hieran zeigt sich mal wieder, dass selbst die dB(A) Skala nicht immer perfekt geeignet ist bzw. nicht alles in der Messung widerspiegelt, wie man es tatsächlich wahrnimmt. Denn der kleine Zusatzlüfter ist sehr deutlich aus dem System herauszuhören. Er gibt ein trällerndes Geräusch von sich, das auf Dauer extrem nervig wird. Bei unter 1700 U/min (statt 3000U/min) wird es erträglicher, aber bleibt immer noch ortbar. Die gemessene Geräuschkulisse sinkt hier dann sogar auf 32,2dB. Und das ist schade. Ganz einfach aus dem Grund, dass die Pumpe leise werkelt und die Lüfter noch leiser. Die Arctic P12 PWM konnten auf 1320 U/min angehoben werden, ohne dass sich der gemessene Geräuschpegel veränderte. In Sachen Lautstärke-Leistung spielt die Kühlung als weit oben mit.

Fazit

Die Arctic Liquid Freezer II 240 bzw. die ganze Serie wurde vom Hersteller im Vergleich zum Vorgänger deutlich umgekrempelt. Eigentlich ist nichts beim Alten geblieben. Das fängt schon damit an, dass man sich von Asetek als Zulieferer getrennt hat und selbst für eine Pumpe gesorgt hat. Die Entwicklung kann hier als sehr positiv beschrieben werden, ist die Pumpe im Betrieb nicht herauszuhören. Zudem arbeitet sie sehr effizient, was aufgrund des Anschlusses aber auch von Nöten ist. Angeschlossen wird die gesamte AiO-Wasserkühlung inklusive der beiden 120mm Lüfter nämlich über einen 4-Pin Lüfteranschluss. Da immer noch viele Boards die Fan-Header auf 1A beschränken, darf hier nicht mit dem Strom rumgeaßt werden. Die neue Pumpe ließ auch Spielraum beim Design selbiger, welches vorsichtig ausgedrückt, gewagt ausfällt. Subjektive Meinung: Ich würde sie in meinem Gehäuse mit Sichtfenster nicht verbauen. Das hat allerdings auch einen weiteren negativen Grund. Und zwar macht sich der 40mm Lüfter deutlich bemerkbar, wenn er auf Touren kommt. Bereits ab 1700 U/min nimmt man ein Trällern durch das Gehäuse war, das sich bis 3000 U/min zum Nervtöter steigert. Als weiterer Kritikpunkt muss sich die Wasserkühlung dann gefallen lassen, dass man den Lüfter nicht unabhängig vom Rest regeln kann. Alle Lüfter sowie die Pumpe teilen sich ein PWM-Signal. Irgendwie schade, denn die Wasserkühlung hat auch sehr positive Seiten.

So sind besonders die Arctic P12 PWM Lüfter hervorzuheben. Sie arbeiten in einem breiten Drehzahlbereich und bleiben dabei sehr lange extrem leise. Dass man die Lüfter vormontiert, kann auch als Pluspunkt gewertet werden, vor allem, weil der Hersteller ein sehr akkurates Kabelmanagement an den Tag legt. Die Zuleitung der Lüfter verläuft nämlich im Sleeve der Schläuche. Insgesamt gibt es damit kein Kabelchaos. Ob die Lüfter oder der dickere Radiator für die Ergebnisse verantwortlich sind, wurde nicht weiter verifiziert, allerdings legt die Wasserkühlung eine sehr solide, wenn nicht sogar gute Leistung an den Tag. Dass der kleine Lüfter dazu beiträgt, wird etwas bezweifelt, da dieser nur ein sehr laues Lüftchen bewegt.

Der Einbau sollte eigentlich niemanden vor Rätsel stellen, allerdings ist das Aufkleben der Scheiben bei der Sockel 115X Montage etwas lästig. Das hätte man sicherlich auch anders lösen können, zumal die erneute Verwendung bestimmt auch begrenzt ist. Beim Sockel AM4 stört es ein wenig, dass man bei der Orientierung etwas begrenzt ist, was die Effektivität des Zusatzlüfters etwas in Frage stellt. Dass man den Radiator mit 38mm Dicke opulenter ausführt als bei den meisten anderen AiOs mag für die Leistung von Vorteil sein, aber bei der Montage im Deckel kann das bei einigen Gehäusen evtl. zu Kompatibilitätsproblemen führen.

Im Fazit schwingen insgesamt schon mehrere Negative Aspekte mit, die aber zum Teil nicht jedem sauer aufstoßen müssen. An sich ist die Arctic Liquid Freezer II 240 schon eine Empfehlung, vor allem auch in Hinblick des Preises. Aktuell ist sie zu einem Preis von ~60€ zu bekommen, womit sie zu den günstigsten All in One Wasserkühlungen mit 240mm Radiator gehört und dabei eine starke Leistung abliefert.

Arctic Liquid Freezer II 240 | ||

| Wasserkühlung Testberichte | Hersteller-Homepage | Bei Amazon kaufen |

| Pro | Contra |  |

+ extrem leise Lüfter mit | - keine getrennte | |