Die aktuelle Hardware-Entwicklung hält nicht still, dementsprechend müssen auch immer wieder die Testbestimmungen für derer nachjustiert werden. Speziell im Gehäuse-Bereich sind im Laufe der Jahre immer mehr Veränderungen zu vermelden gewesen. Dementsprechend haben wir jetzt auch unser Setup neu aufgestellt und sind von einem CrossFireX-Verbund, auf ein Single-GPU-System gewechselt. Nachfolgend haben wir das komplette Setup und Testverfahren dargelegt.

Die aktuelle Hardware-Entwicklung hält nicht still, dementsprechend müssen auch immer wieder die Testbestimmungen für derer nachjustiert werden. Speziell im Gehäuse-Bereich sind im Laufe der Jahre immer mehr Veränderungen zu vermelden gewesen. Dementsprechend haben wir jetzt auch unser Setup neu aufgestellt und sind von einem CrossFireX-Verbund, auf ein Single-GPU-System gewechselt. Nachfolgend haben wir das komplette Setup und Testverfahren dargelegt.

Das alte Testsystem mit einem Intel Core i7-4770K (Haswell) und MSI GeForce GTX 970 OC SLI Setup war in der Tat schon etwas betagt, brachte es aber alle Gehäuse wirklich in Extrem-Szenarien, was zugleich den Vorteil hatte, dass man die Kühl-Leistung eines Gehäuses deutlich ermitteln konnte. Allerdings bildete das verwendete SLI-System immer weniger den aktuellen Stand der Technik ab. Daher wurden CPU und GPU ausgetauscht, was weitere Veränderungen mit sich gezogen hat. Insgesamt soll wieder gängige Hardware zum Zuge kommen, sodass man die ermittelten Werte gut abstrahiert werden können. Auch das Vorgehen wurde etwas überdacht. Wie die neuen Werte zustande kommen und welche genauen Messverfahren wir künftig verwenden, wird ebenfalls auf den folgenden Seiten erklärt.

Die Hardware - und Hintergründe

Wie bereits erwähnt, hatte das alte Testsystem bereits ein paar Jahre auf dem Buckel. Konkret kam es in der Redaktion 5 Jahre zum Einsatz. Ob das neue System ebenfalls so lange Bestand haben wird, muss sich noch zeigen. So oder so wurde die getroffene Wahl länger durchdacht bzw. geplant. Eigentlich ließen sich auch mit dem alten System noch gut Werte ermitteln, aber immer schlechter übertragen auf ein aktuelles System. Die Wärmeentwicklung der verwendeten Komponenten entspricht einem Mainstream-PC, welcher auch zum Gaming genutzt werden kann. Aber auch die Optik hat eine kleine Rolle gespielt. Insgesamt wirkt das 2020er Gehäuse-System moderner und frischer.

Mainboard

Das MSI MPG X570 Gaming Edge WIFI gehört zwar zu den günstigeren Mainboards mit dem AMD X570 Chipsatz, ist aber dennoch recht gut aufgestellt. Verbaut werden bspw. ein WLAN-AC Adapter sowie der Realtek ALC1220 Audio-Codec. Zudem sind zwei M.2 Steckplätze vorhanden, welche beim ATX-System allerdings nicht besetzt werden. Was die Geräuschkulisse angeht braucht man sich beim Chipsatz-Lüfter keine Sorgen machen. Dieser arbeitet dank intelligenter Lüftersteuerung beinahe nie und läuft, wenn auch sehr ruhig an (Silent Profil). Zudem ist die Platine mit analogem und digitalem RGB-Header versehen, womit auch leuchtende Gehäuse direkt angesteuert werden können. Wer noch mehr dazu lesen möchte, dem empfehlen wir unseren ausführlichen Testbericht dazu.

Prozessor

Bei der CPU wurde zu einem AMD Ryzen 7 2700X gegriffen. Der Prozessor bildet das Flaggschiff der Pinnacle Ridge Generation ab und setzt auf acht Kerne bzw. 16 Threads. In der Spitze takten diese auf bis zu 4,3 GHz, ist aber auch von der Temperatur abhängig. Daher wurde der Takt auf 3,5 GHz und mit einer Spannung von 1.2V fixiert. Somit wird das automatisch Runtertakten verhindert. Mehr dazu haben wir auf der nächsten Seite nochmals hinterlegt. AIDA64 attestiert der CPU bei den gewählten Settings immer noch eine Package Power von ~105W, was auch der TDP entspricht. Für eine effektive Wärmeabfuhr ist der IHS verlötet.

Grafikkarte

Statt des Multi-GPU-Setup wie bei unserem alten System, wird ab sofort auf eine einzelne Grafikkarte gesetzt, was deutlich realtitätsnäher sein dürfte. Es handelt sich dabei um das Topmodell des Herstellers mit Navi 10 GPU. Der Kühler ist mit seinem 2,7-Slot Design wuchtig, sodass für eine gute Kühlung gesorgt sein sollte. Damit es auch hier nicht zu sehr zu Taktschwankungen kommt, wurde dieser auf 1800MHz beschränkt, die Spannung auf 1,1V abgesenkt und das Powerlimit um 20% reduziert. Damit die Lautstärke konstant bleibt, wurden die Lüfter auf 45% PWM fixiert.

Arbeitsspeicher

Der HyperX Fury RGB 2x 8GB DDR4-3200 CL16-18-18-34 wurde unter anderem ausgewählt, um für ein wenig RGB-Beleuchtung zu sorgen. Betrieben werden sie mit dem XMP 1 Setting des Boards, welches bei gleichen Timings einen Takt von 2933 MHz anlegt, was den Spezifikationen der CPU entspricht.

Netzteil

Erneut wurde zu einem be quiet! Netzteil gegriffen, da hier besonders gute Erfahrungen gemacht wurden. Das be quiet! Straight Power 11 650W bietet nicht nur mehr als ausreichend Leistungsreserven, durch die höhere Einstufung läuft der Lüfter bei Last langsamer als beim 550W Modell. Das Dark Power Pro 11 wurde aufgrund der längeren Baugröße eingetauscht, was den Einbau erleichtern sollte. Weiterer Bonus ist, dass das neuere Modell vollmodular ist. Die originalen Kabel wurden gegen gesleevte Varianten des Herstellers getauscht.

CPU-Kühler

Der CPU-Kühler wurde sozusagen eine Stufe kleiner gewählt. Natürlich hätte man auch zum be quiet! Dark Rock Pro 4 greifen können, dieser würde aber unserer Meinung nach nicht den durchschnittlich genutzen Kühler wiederspiegeln. Daher kommt der kleine Burder aka be quiet! Dark Rock 4 zum Zuge. Dieser bietet an sich genug Leistung für die CPU, lässt opitsch aber auch mehr Einsicht in das jeweilige Gehäuse zu.

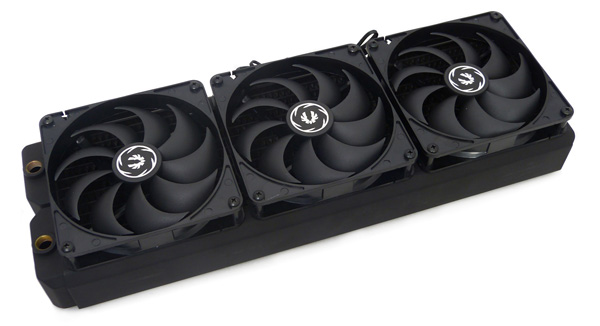

Radiatoren

Gehäuse Hersteller bewerben gerne Montagemöglichkeiten für Wasserkühlungskomponenten, im speziellen sind das Radiatoren. Doch erst im Praxistest, also wenn man die Wärmetauscher einbaut, fallen Probleme auf. Daher haben wir diverse Modelle in verschiedenen Größen, darunter unter anderem ein Alphacool NexXxoS ST30 Full Copper und ein Phobya G-Changer 240 V.2, mit in das Einbau-Reportoire aufgenommen.

Für ausgefallene bzw. designierte Wasserkühlungs-Gehäuse steht auch noch ein Black ICE Magiccool SR-1 - 420mm Radiator zur Verfügung.

SSD und HDDs

Keine Veränderungen gibt es bei der SSD. Hier wird weiterhin die OCZ Vector 180 240GB verbaut. Einen Grund zum Wechsel haben wir hier einfach nicht gesehen, auch wenn es weiterhin heißt, dass man im Gegensatz zu einer M.2 SSD ein Kabel verlegen muss.

Allgemeine Herangehensweise an die Tests

Ganz oben auf der Agenda stand der Vorsatz, ein möglichst praxistaugliches Szenario zu kreieren, was zum einen wirklich realitätsnahen Bezug hat, zugleich immer wieder reproduzierbare Werte kreieren kann und zudem auch nicht die Gehäuse vor unlösbare thermische Aufgaben stellt, für diese womöglich das eine oder andere Konstrukt gar nicht konstruiert wurde. Gleichermaßen wurde unsererseits auch die Betrachtungsweise der Lautstärke sowie auch der Kühlleistung angepasst. Diese beiden Faktoren werden jeweils jetzt mit maximaler Lüfterdrehzahl betrachtet, sowie mit 800 Umdrehungen pro Minute der verbauten Ventilatoren. So lassen sich Messwerte noch besser in Relation setzen.

Messungen Kühlleistung:

- Messung 1: Maximale Drehzahl

- Messung 2: 800 U/min (wird im Mainboard-BIOS eingestellt der Wert)

Messungen Lautstärke:

- Messung 1: Maximale Drehzahl

- Messung 2: 800 U/min (wird im Mainboard-BIOS eingestellt der Wert)

Nachfolgend haben wir transparent noch die weiteren Einstellungen der weiteren Komponenten aufgelistet, welche dauerhaft genutzt werden. Auch die Software als solches erfährt kein Update, da mitunter zwischen einzelnen Releases auch Unterschiede auftreten können.

Verwendete Software | GPU-Settings | RAM & CPU-Settings |

|

|

|

Gemessen wird mit einem Schallpegelmessgertät "PCE 318". Dieses sitzt festgeschraubt auf einem Stativ und erfasst die Lautstärke 50cm entfernt von der linken Gehäuseseite. Der von uns genutzte Messraum liegt unter 30 Dezibel Grundlautstärke und ist subjektiv beurteilt, mit absoluter Stille zu bezeichnen. Um eine Ausgangsbasis zu haben, wurden zu Beginn die Werte des offenen Aufbaus gemessen, also auf einem Benchtable. Diese folgen später mit in den ersten Berichten und bleiben dauerhaft in der Übersicht bestehen.

Ablauf und Erzeugung eines Lastszenarios

Um Bild der thermischen Fähigkeiten eines Gehäuses aufzuzeigen haben wir zwei Lastszenarien, oder besser gesagt zwei Betrachtungsweisen derer dokumentiert. Grundlegend wird für die Tests die Kombination aus Furmark (@ 1024 x 768px – non Fullscreen) + Prime95 „Custom“ (mit 8 Threads weitere Einstellung siehe Screenshot) gleichzeitig betrieben, was im Umkehrschluss einen sehr guten Mix aus Systemauslastung und Praxisnähe darstellt.

Dieser Prozess wird jetzt 20 Minuten lang betrieben. Einmal erfassen wir dabei den Averange-Wert (AVG) über die 20 Minuten, sowie in einem separaten Ablauf den Delta T Wert, also die Differenz des Messwertes und der Raumtemperatur. Nach Abschluss der Messverfahren werden die Werte aus AIDA 64 abgelesen. Als Maßeinheit wird logischer Weise auf Grad Celsius gesetzt. Natürlich ist das angewandte Verfahren nicht vor Messtoleranzen gefeit, was also Schwankungen im Bereich von 0,5 Grad Celsius bei den gemessenen Temperaturen möglich macht.

Kurzes Schlusswort

Wir hoffen Klarheit über die angewandten Methodiken geschaffen zu haben, so das für jeden verständlich ist, was gemacht wurde, welche Werte festgehalten wurden und was auch zugleich die Bewertungsgrundlage für das Fazit eines Gehäusetests ist. Wie bereits im Laufe des Textes geschrieben, fließt die Kühlleistung eines Gehäuses mit in die Beurteilung mit rein, wird unter Umständen aber differenziert betrachtet. Beispiel: es ist eine Unterbestückung an Lüftern vorhanden. Des Weiteren sei noch gesagt, dass die o.g. Abläufe permanent erweitert und angepasst werden. Etwaige Änderungen werden selbstverständlich hier festgehalten und offenbart.